目录

快速导航-

文物赏鉴 | 三门峡地区出土铜带钩赏析

文物赏鉴 | 三门峡地区出土铜带钩赏析

-

文物赏鉴 | 新识汉画嫦娥奔月图考

文物赏鉴 | 新识汉画嫦娥奔月图考

-

文物赏鉴 | 宋金时期玉屏花的艺术特征探析

文物赏鉴 | 宋金时期玉屏花的艺术特征探析

-

文物赏鉴 | 明代金铜佛像

文物赏鉴 | 明代金铜佛像

-

文物赏鉴 | 灌南县博物馆馆藏三圩闸的两块残碑考证

文物赏鉴 | 灌南县博物馆馆藏三圩闸的两块残碑考证

-

文物保护 | 暖阁佛堂虔养心旧辞新装奕神采:紫禁城养心殿《张亨嘉书汉刘向封事贴落》的修复技艺研究

文物保护 | 暖阁佛堂虔养心旧辞新装奕神采:紫禁城养心殿《张亨嘉书汉刘向封事贴落》的修复技艺研究

-

文物保护 | 安徽省霍山县革命文物保护与利用工作

文物保护 | 安徽省霍山县革命文物保护与利用工作

-

文物保护 | 浅析当前基层文物保护工作的现状、困难及对策

文物保护 | 浅析当前基层文物保护工作的现状、困难及对策

-

文物保护 | 博物馆在非物质文化遗产保护中的作用

文物保护 | 博物馆在非物质文化遗产保护中的作用

-

文物保护 | 西藏地区文物保护数字化监测的技术分析与建议

文物保护 | 西藏地区文物保护数字化监测的技术分析与建议

-

文物保护 | 医院文物建筑的保护与利用探析

文物保护 | 医院文物建筑的保护与利用探析

-

文物保护 | 虚拟现实技术赋能文物保护中的创新应用与挑战分析

文物保护 | 虚拟现实技术赋能文物保护中的创新应用与挑战分析

-

文物保护 | 嘉峪关新城魏晋墓群砖画保护研究

文物保护 | 嘉峪关新城魏晋墓群砖画保护研究

-

文物保护 | 不可移动文物的保护利用研究

文物保护 | 不可移动文物的保护利用研究

-

文物保护 | 古文化遗址保护中的巡查机制与管理规范研究

文物保护 | 古文化遗址保护中的巡查机制与管理规范研究

-

文物保护 | 木门会议旧址保护与利用研究

文物保护 | 木门会议旧址保护与利用研究

-

博物馆学 | 博物馆巡回展览的实践和探索

博物馆学 | 博物馆巡回展览的实践和探索

-

博物馆学 | 云南省博物馆文创产品设计与推广策略研究

博物馆学 | 云南省博物馆文创产品设计与推广策略研究

-

博物馆学 | “小而专”博物馆公共文化服务能力提升策略探析

博物馆学 | “小而专”博物馆公共文化服务能力提升策略探析

-

博物馆学 | 博物馆讲解员语言艺术对观众理解与体验的影响分析

博物馆学 | 博物馆讲解员语言艺术对观众理解与体验的影响分析

-

博物馆学 | 地域文化导入博物馆艺术设计的探究

博物馆学 | 地域文化导入博物馆艺术设计的探究

-

博物馆学 | 媒介偏向理论视域下博物馆文物利用融入社教活动路径探析

博物馆学 | 媒介偏向理论视域下博物馆文物利用融入社教活动路径探析

-

博物馆学 | 展览展教模式下青少年儿童教育综合探索

博物馆学 | 展览展教模式下青少年儿童教育综合探索

-

博物馆学 | 县级博物馆文物数字化工作的实践

博物馆学 | 县级博物馆文物数字化工作的实践

-

学术研究 | 二十四节气礼俗的传统意义与当代价值简析

学术研究 | 二十四节气礼俗的传统意义与当代价值简析

-

学术研究 | 从传统手工到现代技术

学术研究 | 从传统手工到现代技术

-

学术研究 | 集安高句丽墓葬壁画的星象研究

学术研究 | 集安高句丽墓葬壁画的星象研究

-

学术研究 | 武夷山城村汉城遗址城门的研究

学术研究 | 武夷山城村汉城遗址城门的研究

-

学术研究 | 海派艺术传承与创新

学术研究 | 海派艺术传承与创新

-

学术研究 | 平如镜,细如线

学术研究 | 平如镜,细如线

-

学术研究 | 从出土文物看秦汉建筑的防雨与排水

学术研究 | 从出土文物看秦汉建筑的防雨与排水

-

学术研究 | 徽州石雕作品中的文化内涵

学术研究 | 徽州石雕作品中的文化内涵

-

学术研究 | 张之洞学术思想对长江国家文化公园建设的启示

学术研究 | 张之洞学术思想对长江国家文化公园建设的启示

-

学术研究 | 滕州市博物馆志的编修设计刍议

学术研究 | 滕州市博物馆志的编修设计刍议

-

学术研究 | 安徽古陶瓷研究:从史前陶韵到唐宋瓷辉的文明印记

学术研究 | 安徽古陶瓷研究:从史前陶韵到唐宋瓷辉的文明印记

-

学术研究 | 新城忠勤祠明代人物传记类石刻研究

学术研究 | 新城忠勤祠明代人物传记类石刻研究

-

文化遗产 | 自然景观与文化遗产融合视角下的山西省地质公园旅游开发研究

文化遗产 | 自然景观与文化遗产融合视角下的山西省地质公园旅游开发研究

-

文化遗产 | 基于文化消费视角的非物质文化遗产研究

文化遗产 | 基于文化消费视角的非物质文化遗产研究

-

文化遗产 | 活化利用胶东红色文化资源的路径探析

文化遗产 | 活化利用胶东红色文化资源的路径探析

-

文化遗产 | 绵阳市高水六区宋代铜器窖藏

文化遗产 | 绵阳市高水六区宋代铜器窖藏

-

资讯 | 国家文物局召开第二季度例行新闻发布会

资讯 | 国家文物局召开第二季度例行新闻发布会

-

资讯 | 世界首次!我国科学家确证存在史前母系社会组织

资讯 | 世界首次!我国科学家确证存在史前母系社会组织

过往期刊

更多-

文物鉴定与鉴赏

2025年18期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年17期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年16期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年15期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年14期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年13期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年12期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年11期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年10期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年09期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年08期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年07期 -

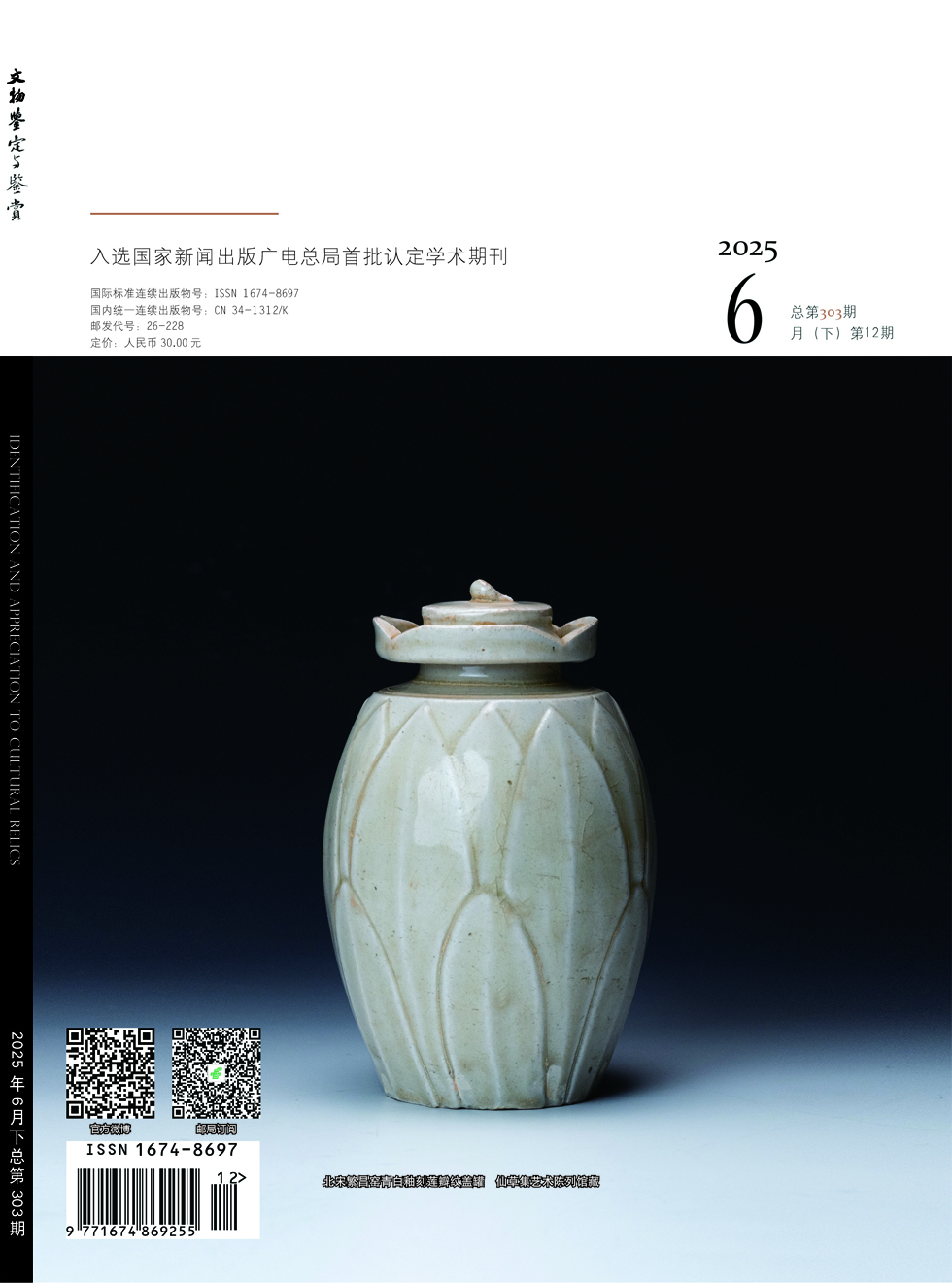

文物鉴定与鉴赏

2025年06期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年05期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年04期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年03期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年02期 -

文物鉴定与鉴赏

2025年01期

登录

登录