目录

快速导航-

特稿 | 特朗普2.0时期全球自由贸易协定网络重构风险与中国对策

特稿 | 特朗普2.0时期全球自由贸易协定网络重构风险与中国对策

-

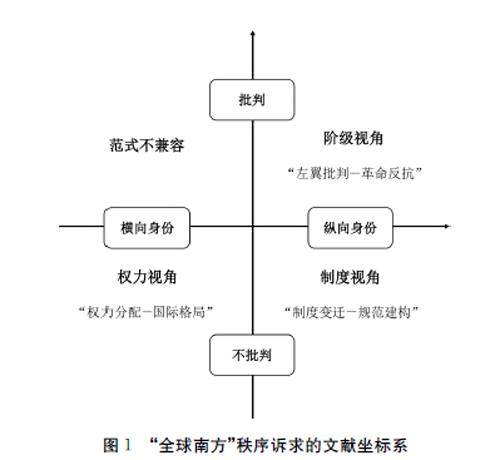

全球南方 | 旧世界的新秩序:广义共生理论与“全球南方”的秩序诉求

全球南方 | 旧世界的新秩序:广义共生理论与“全球南方”的秩序诉求

-

全球南方 | 日本的“全球南方”外交:解读与评析

全球南方 | 日本的“全球南方”外交:解读与评析

-

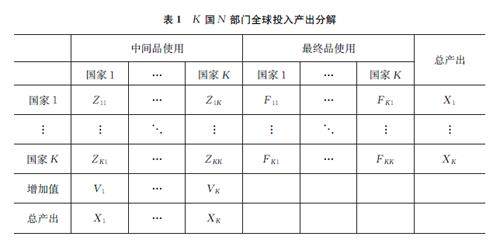

高水平对外开放 | 区域贸易协定深度如何影响中国出口企业风险

高水平对外开放 | 区域贸易协定深度如何影响中国出口企业风险

-

新兴战略领域 | 走向太空同盟的日美太空安全合作

新兴战略领域 | 走向太空同盟的日美太空安全合作

-

新兴战略领域 | 美日人工智能合作:现状、局限与影响

新兴战略领域 | 美日人工智能合作:现状、局限与影响

-

区域国别研究 | 美国在南海地区的“海上混合战争”战略及影响

区域国别研究 | 美国在南海地区的“海上混合战争”战略及影响

-

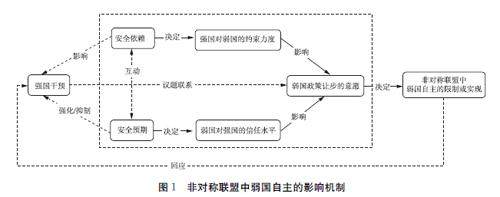

区域国别研究 | 安全依赖、安全预期与非对称联盟中弱国自主的限制与实现

区域国别研究 | 安全依赖、安全预期与非对称联盟中弱国自主的限制与实现

登录

登录