目录

快速导航-

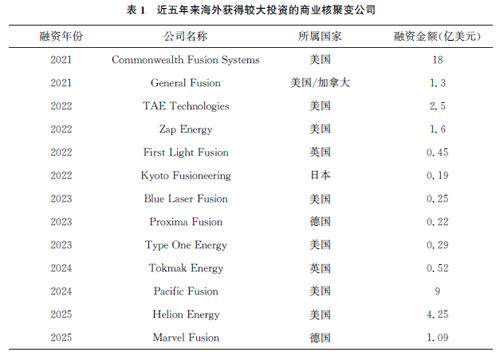

新兴战略领域 | 可控核聚变与全球地缘政治重塑

新兴战略领域 | 可控核聚变与全球地缘政治重塑

-

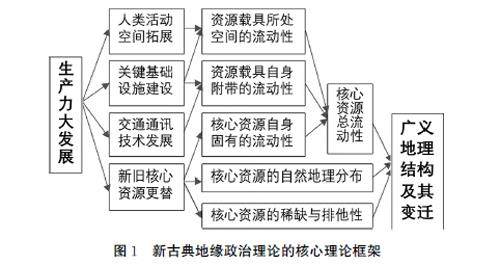

国际政治理论 | 扩展地理:新古典地缘政治理论研究议程再论

国际政治理论 | 扩展地理:新古典地缘政治理论研究议程再论

-

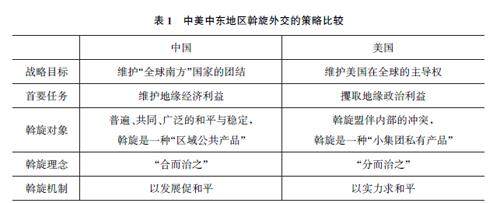

国际政治理论 | “合而治之”与“分而治之”:中美在中东斡旋外交的比较研究

国际政治理论 | “合而治之”与“分而治之”:中美在中东斡旋外交的比较研究

-

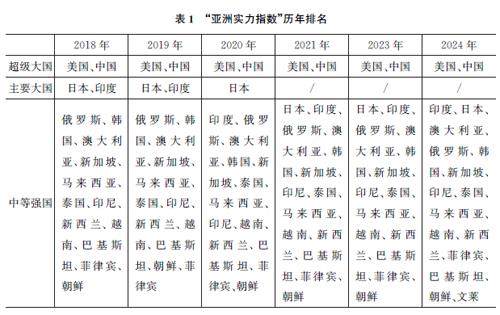

国际政治与大国外交 | 精准施策:美国对“印太”中等强国的运筹逻辑

国际政治与大国外交 | 精准施策:美国对“印太”中等强国的运筹逻辑

-

国际政治与大国外交 | “美日+”三边安全机制互动与同盟管理的差异化

国际政治与大国外交 | “美日+”三边安全机制互动与同盟管理的差异化

-

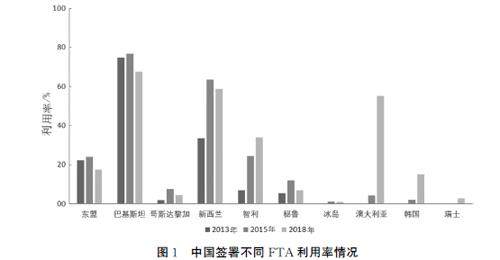

高水平对外开放 | 自由贸易协定参与深化与企业出口产品质量

高水平对外开放 | 自由贸易协定参与深化与企业出口产品质量

-

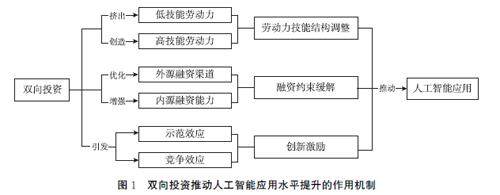

高水平对外开放 | “引进来”与“走出去”并举:双向投资如何推动企业人工智能应用水平提升?

高水平对外开放 | “引进来”与“走出去”并举:双向投资如何推动企业人工智能应用水平提升?

-

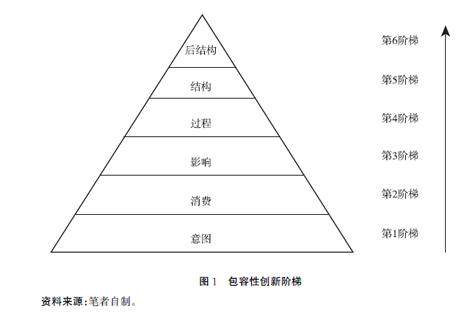

区域国别研究 | 包容性创新:美国科技创新生态系统的理念调适

区域国别研究 | 包容性创新:美国科技创新生态系统的理念调适

-

区域国别研究 | 地缘政治视域下印度人工智能战略构想和实施路径探析

区域国别研究 | 地缘政治视域下印度人工智能战略构想和实施路径探析

登录

登录