- 全部分类/

- 生活艺术/

- 音乐生活

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

音乐人物 | 歌唱艺术的“思”与“诗”

音乐人物 | 歌唱艺术的“思”与“诗”

-

新大众文艺 | 新大众文艺视域下新民乐、新民歌的生产与传播

新大众文艺 | 新大众文艺视域下新民乐、新民歌的生产与传播

-

新大众文艺 | 论“新时期”以来中国军旅题材电影音乐创作

新大众文艺 | 论“新时期”以来中国军旅题材电影音乐创作

-

学术探赜 | “音乐本体”语义考辨

学术探赜 | “音乐本体”语义考辨

-

学术探赜 | 近十年东亚地区音乐文化研究态势分析

学术探赜 | 近十年东亚地区音乐文化研究态势分析

-

学术探赜 | 20世纪中国民歌改编独唱歌曲的艺术化历程与特征

学术探赜 | 20世纪中国民歌改编独唱歌曲的艺术化历程与特征

-

音乐评论 | 室内乐意识的建立

音乐评论 | 室内乐意识的建立

-

音乐评论 | 弦上春晖:小提琴与“春”的诗意对话

音乐评论 | 弦上春晖:小提琴与“春”的诗意对话

-

音乐评论 | 在青春旋律中 唱响时代新声

音乐评论 | 在青春旋律中 唱响时代新声

-

音乐评论 | 新时代辽宁原创歌曲发展历程述略

音乐评论 | 新时代辽宁原创歌曲发展历程述略

-

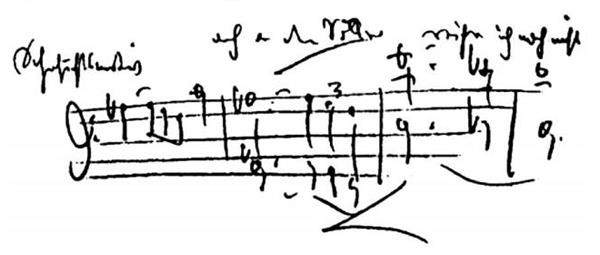

音乐美学与作曲理论 | 理查德·施特劳斯歌剧《火荒》的器乐叙事研究

音乐美学与作曲理论 | 理查德·施特劳斯歌剧《火荒》的器乐叙事研究

-

音乐美学与作曲理论 | 俄罗斯民族音乐特征剖析及对当代音乐创作的启示

音乐美学与作曲理论 | 俄罗斯民族音乐特征剖析及对当代音乐创作的启示

-

音乐美学与作曲理论 | 莫扎特奏鸣曲K.330第一乐章的演奏诠释

音乐美学与作曲理论 | 莫扎特奏鸣曲K.330第一乐章的演奏诠释

-

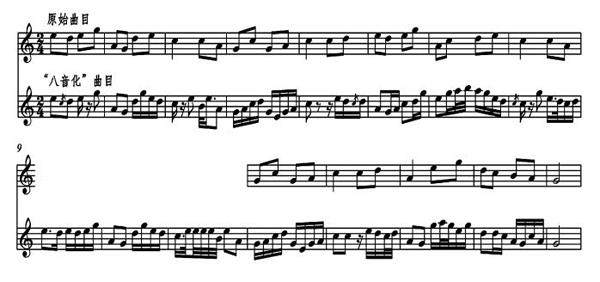

民族民间音乐 | 客家弦索八音传统曲目结构及其衍化特征

民族民间音乐 | 客家弦索八音传统曲目结构及其衍化特征

-

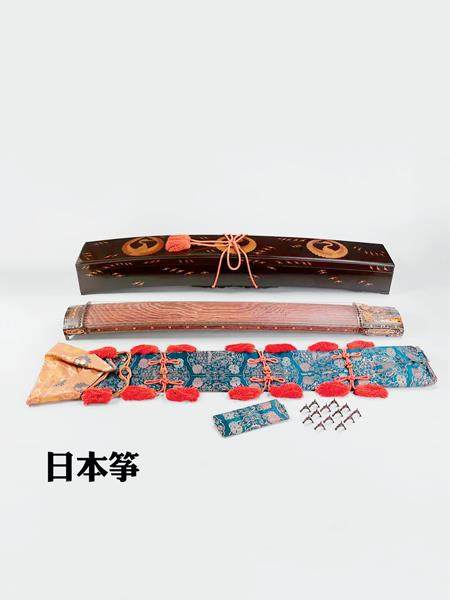

民族民间音乐 | 古筝调试的发展境况与实践应用

民族民间音乐 | 古筝调试的发展境况与实践应用

-

民族民间音乐 | 潮州筝派音乐艺术与中国传统文化的多维互动

民族民间音乐 | 潮州筝派音乐艺术与中国传统文化的多维互动

-

音乐视野 | 数智赋能:音乐文化遗产传承与创新的双轨并进

音乐视野 | 数智赋能:音乐文化遗产传承与创新的双轨并进

-

音乐视野 | 音乐与视觉艺术跨界融合的应用探究

音乐视野 | 音乐与视觉艺术跨界融合的应用探究

-

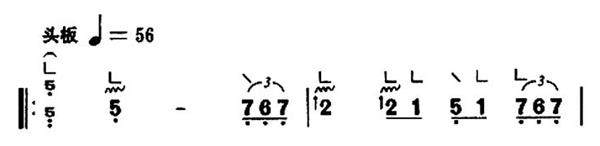

音乐视野 | 筝曲《今夕》中京剧音乐元素的传承与发展

音乐视野 | 筝曲《今夕》中京剧音乐元素的传承与发展

-

音教探索 | 基于师范专业认证的音乐学专业实践教学探索

音教探索 | 基于师范专业认证的音乐学专业实践教学探索

登录

登录