目录

快速导航-

卷首絮语 | 街巷生长

卷首絮语 | 街巷生长

-

文气观 | 姜敏:文气是和谐精微的美

文气观 | 姜敏:文气是和谐精微的美

-

文气观 | 资讯

文气观 | 资讯

-

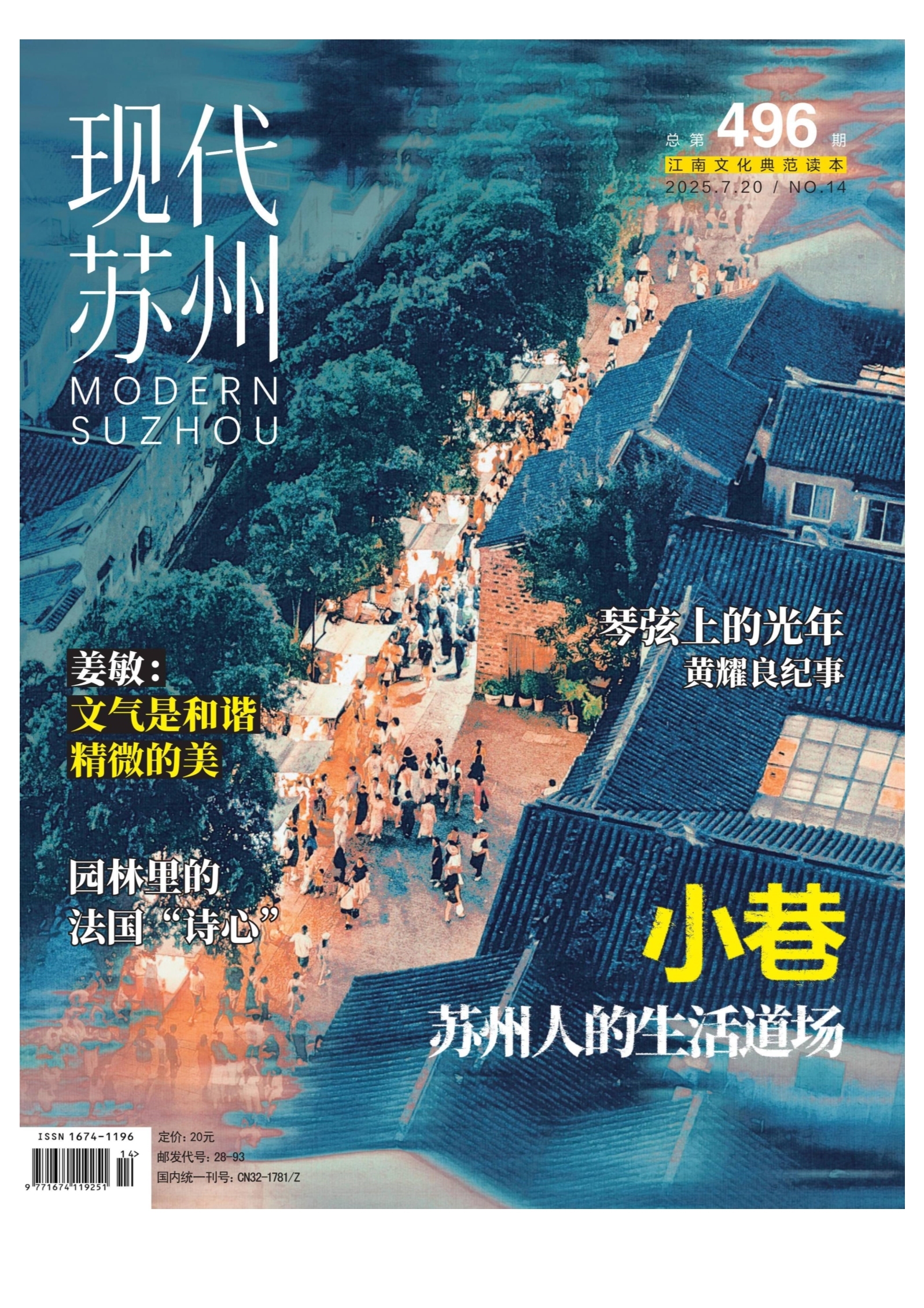

文气观 | 小巷 苏州人的生活道场

文气观 | 小巷 苏州人的生活道场

-

特别策划 | “活起来”的老宅、“用起来”的巷弄

特别策划 | “活起来”的老宅、“用起来”的巷弄

-

特别策划 | 苏州小巷,经久难忘

特别策划 | 苏州小巷,经久难忘

-

特别策划 | 李涵:街巷生活的幸福和自豪

特别策划 | 李涵:街巷生活的幸福和自豪

-

特别策划 | 那些消失的街巷,会被保存在记忆里

特别策划 | 那些消失的街巷,会被保存在记忆里

-

特别策划 | 旧学前巷陌里的少年胶片

特别策划 | 旧学前巷陌里的少年胶片

-

特别策划 | 皮市街的辰光里藏着我的童年剪影

特别策划 | 皮市街的辰光里藏着我的童年剪影

-

特别策划 | 遇见小巷主理人

特别策划 | 遇见小巷主理人

-

特别策划 | 文创园复兴古城肌理中的时空对话

特别策划 | 文创园复兴古城肌理中的时空对话

-

特别策划 | 墙绘四时街巷如诗如画的苏州味道

特别策划 | 墙绘四时街巷如诗如画的苏州味道

-

特别策划 | 顿明明:修复街巷空间,是存续苏式生活的重要途经

特别策划 | 顿明明:修复街巷空间,是存续苏式生活的重要途经

-

对话江南 | 克里斯蒂安·贝林:园林里的法国“诗心”

对话江南 | 克里斯蒂安·贝林:园林里的法国“诗心”

-

经济眼 | 微光成炬,守护万家烟火

经济眼 | 微光成炬,守护万家烟火

-

最话题 | 苏州的“美”与“病

最话题 | 苏州的“美”与“病

-

潮流绘 | 吴门楷模的当代阐释:文徵明遗产价值的文化记忆重构

潮流绘 | 吴门楷模的当代阐释:文徵明遗产价值的文化记忆重构

-

潮流绘 | 琴弦上的光年 黄耀良纪事

潮流绘 | 琴弦上的光年 黄耀良纪事

-

潮流绘 | 蔡宜:设计师有情怀,建筑空间方有灵魂

潮流绘 | 蔡宜:设计师有情怀,建筑空间方有灵魂

-

新叙事 | 从Labubu狂欢,到苏州人的“无用”哲学

新叙事 | 从Labubu狂欢,到苏州人的“无用”哲学

-

专栏 | 观念决定价值

专栏 | 观念决定价值

-

专栏 | 天平山下琴瑟和鸣

专栏 | 天平山下琴瑟和鸣

-

专栏 | 守望者朱季海

专栏 | 守望者朱季海

登录

登录