目录

快速导航-

| 艺术创新与商业思维的碰撞融合

| 艺术创新与商业思维的碰撞融合

-

卷首语 | 真正的高贵

卷首语 | 真正的高贵

-

醉墨艺海 | 春

醉墨艺海 | 春

-

醉墨艺海 | 有趣的人名

醉墨艺海 | 有趣的人名

-

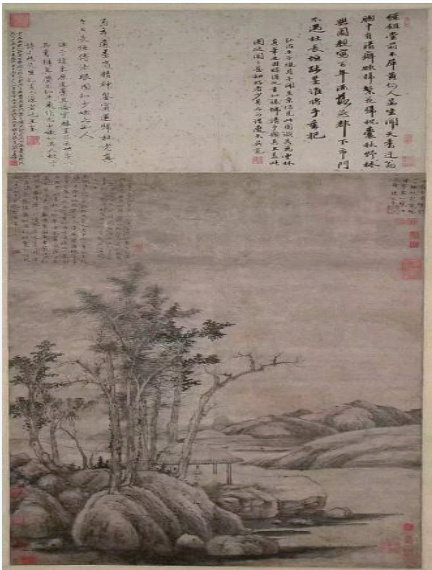

绚丽画彩 | 倪瓒山水画作品中的“孤寂感”表达

绚丽画彩 | 倪瓒山水画作品中的“孤寂感”表达

-

绚丽画彩 | 笔墨跟随时代

绚丽画彩 | 笔墨跟随时代

-

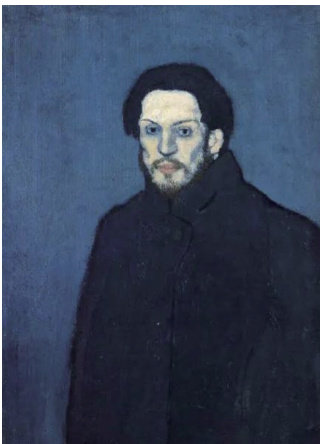

绚丽画彩 | 从“笔触”到“手感”:油画艺术个性化语言的演进与拓展

绚丽画彩 | 从“笔触”到“手感”:油画艺术个性化语言的演进与拓展

-

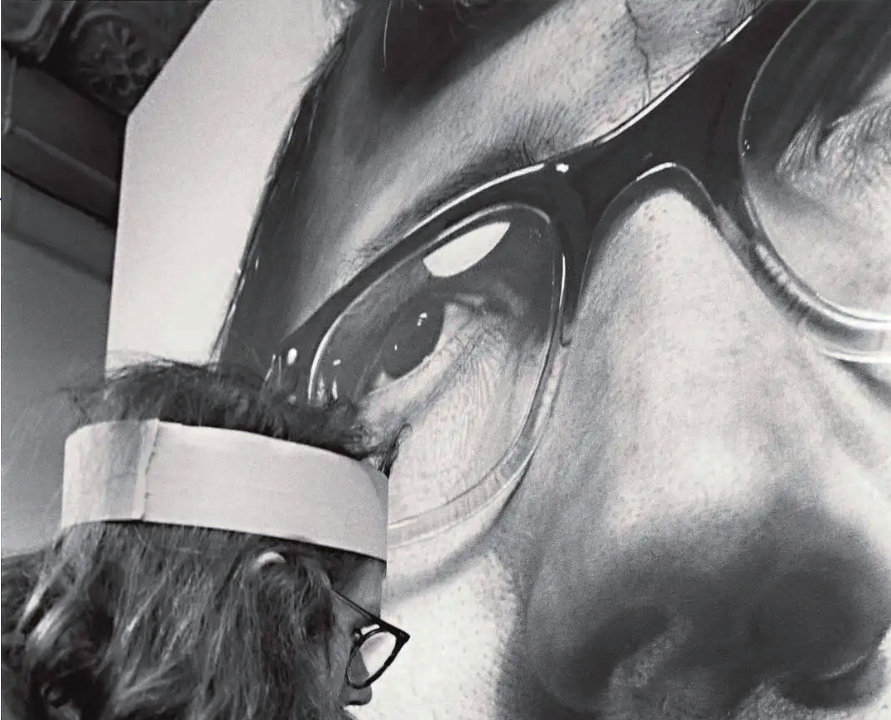

绚丽画彩 | 艺术与“遭遇”:查克·克洛斯肖像画中的哲学实践与审美启示

绚丽画彩 | 艺术与“遭遇”:查克·克洛斯肖像画中的哲学实践与审美启示

-

美术与设计 | 古代哲学思想对国画艺术的渗透与现代创新启示

美术与设计 | 古代哲学思想对国画艺术的渗透与现代创新启示

-

美术与设计 | 宋代文人空间观对现代人居环境的启示

美术与设计 | 宋代文人空间观对现代人居环境的启示

-

美术与设计 | 弗朗西斯·培根1952年作品中“狗”图像的文化解读

美术与设计 | 弗朗西斯·培根1952年作品中“狗”图像的文化解读

-

美术与设计 | 以形式解读文艺复兴到巴洛克时期观照方式的变化

美术与设计 | 以形式解读文艺复兴到巴洛克时期观照方式的变化

-

美术与设计 | 环境艺术设计手法在滨水景观再造中的运用

美术与设计 | 环境艺术设计手法在滨水景观再造中的运用

-

美术与设计 | 中国传统书法在当代设计中的应用与美学价值

美术与设计 | 中国传统书法在当代设计中的应用与美学价值

-

美术与设计 | 解构与重构的视觉革命

美术与设计 | 解构与重构的视觉革命

-

美术与设计 | 中国美术写意精神的思想内涵、历史价值与时代担当

美术与设计 | 中国美术写意精神的思想内涵、历史价值与时代担当

-

美术与设计 | 光影艺术视角下民航形象塑造中的化妆造型创新与视觉传达设计

美术与设计 | 光影艺术视角下民航形象塑造中的化妆造型创新与视觉传达设计

-

美术与设计 | 中国传统文化元素在现代环境艺术设计中的运用

美术与设计 | 中国传统文化元素在现代环境艺术设计中的运用

-

美术与设计 | 黑龙江冰雪运动主题中的中国人物画创作

美术与设计 | 黑龙江冰雪运动主题中的中国人物画创作

-

舞蹈与舞台 | 东方美学在西方歌剧形式中的共生

舞蹈与舞台 | 东方美学在西方歌剧形式中的共生

-

舞蹈与舞台 | 跨媒介叙事与审美范式重构:新媒体时代表演艺术内容创新的多维路径

舞蹈与舞台 | 跨媒介叙事与审美范式重构:新媒体时代表演艺术内容创新的多维路径

-

舞蹈与舞台 | 导演视角下的舞台艺术与表演指导技巧

舞蹈与舞台 | 导演视角下的舞台艺术与表演指导技巧

-

舞蹈与舞台 | 舞蹈艺术中音乐节奏与动作协调的策略

舞蹈与舞台 | 舞蹈艺术中音乐节奏与动作协调的策略

-

舞蹈与舞台 | 新视域下艺术舞蹈的传播形态创新

舞蹈与舞台 | 新视域下艺术舞蹈的传播形态创新

-

舞蹈与舞台 | 文旅融合形势下非遗舞蹈的活态传承

舞蹈与舞台 | 文旅融合形势下非遗舞蹈的活态传承

-

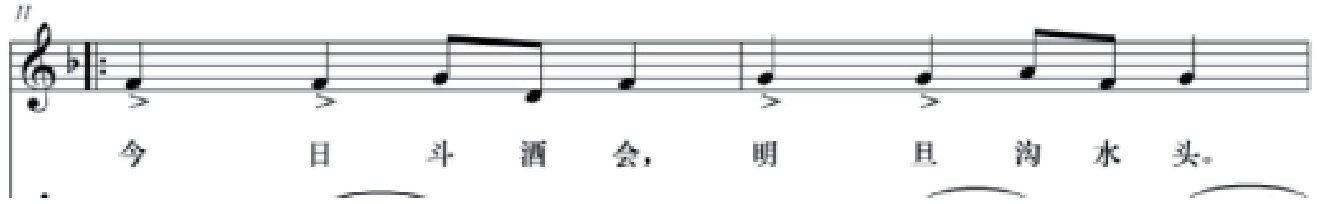

音乐律动 | 陕北民歌《脚夫调》的艺术特征与演唱

音乐律动 | 陕北民歌《脚夫调》的艺术特征与演唱

-

音乐律动 | 古诗词艺术歌曲《定风波》的艺术特征及审美意蕴

音乐律动 | 古诗词艺术歌曲《定风波》的艺术特征及审美意蕴

-

音乐律动 | 古诗词艺术歌曲《白头吟》的演唱技巧

音乐律动 | 古诗词艺术歌曲《白头吟》的演唱技巧

-

音乐律动 | 贝多芬《第二十七钢琴奏鸣曲》演奏诠释

音乐律动 | 贝多芬《第二十七钢琴奏鸣曲》演奏诠释

-

音乐律动 | 音乐美学视域下李斯特的音乐创作与艺术表达

音乐律动 | 音乐美学视域下李斯特的音乐创作与艺术表达

-

音乐律动 | 民族唱法中的技巧运用与情感表达策略

音乐律动 | 民族唱法中的技巧运用与情感表达策略

-

音乐律动 | 年轻一代的音乐认同与粤北瑶族音乐活化利用

音乐律动 | 年轻一代的音乐认同与粤北瑶族音乐活化利用

-

音乐律动 | 古典音乐在现代社会的传播与接受

音乐律动 | 古典音乐在现代社会的传播与接受

-

音乐律动 | 提升钢琴伴奏编配能力的几种理论和技巧对策

音乐律动 | 提升钢琴伴奏编配能力的几种理论和技巧对策

-

音乐律动 | 钢琴表演中情绪与情感的关系及其运用

音乐律动 | 钢琴表演中情绪与情感的关系及其运用

-

音乐律动 | 《六首钢琴小品》的音乐艺术与演奏方法

音乐律动 | 《六首钢琴小品》的音乐艺术与演奏方法

-

音乐律动 | 传统文化与音乐表演艺术的融合发展

音乐律动 | 传统文化与音乐表演艺术的融合发展

-

音乐律动 | 贝多芬钢琴改编曲中的“自我改编”现象

音乐律动 | 贝多芬钢琴改编曲中的“自我改编”现象

-

音乐律动 | 跨文化视角下的传统音乐保护与传承策略

音乐律动 | 跨文化视角下的传统音乐保护与传承策略

-

音乐律动 | 朱践耳钢琴组曲《云南民歌五首》演奏表达

音乐律动 | 朱践耳钢琴组曲《云南民歌五首》演奏表达

-

影视与数字化 | 电影《如果·爱》的音乐运用与音乐特征

影视与数字化 | 电影《如果·爱》的音乐运用与音乐特征

-

影视与数字化 | 传统文化符号在动画创作中的创新表达

影视与数字化 | 传统文化符号在动画创作中的创新表达

-

影视与数字化 | 戏剧艺术短视频传播模式

影视与数字化 | 戏剧艺术短视频传播模式

-

影视与数字化 | 图书馆在影视作品中的形象塑造

影视与数字化 | 图书馆在影视作品中的形象塑造

-

影视与数字化 | 音乐编辑如何提升电视文艺节目的文化内涵与国际传播力

影视与数字化 | 音乐编辑如何提升电视文艺节目的文化内涵与国际传播力

-

中国文化 | 赵孟頫“崇王”书学观念初探

中国文化 | 赵孟頫“崇王”书学观念初探

-

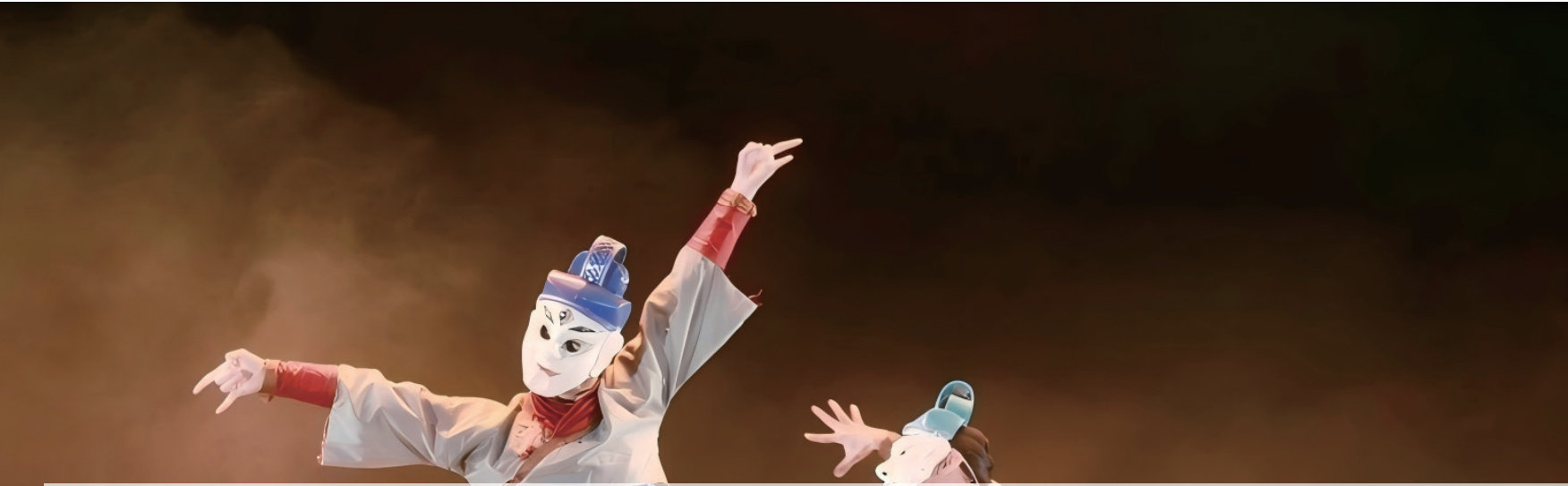

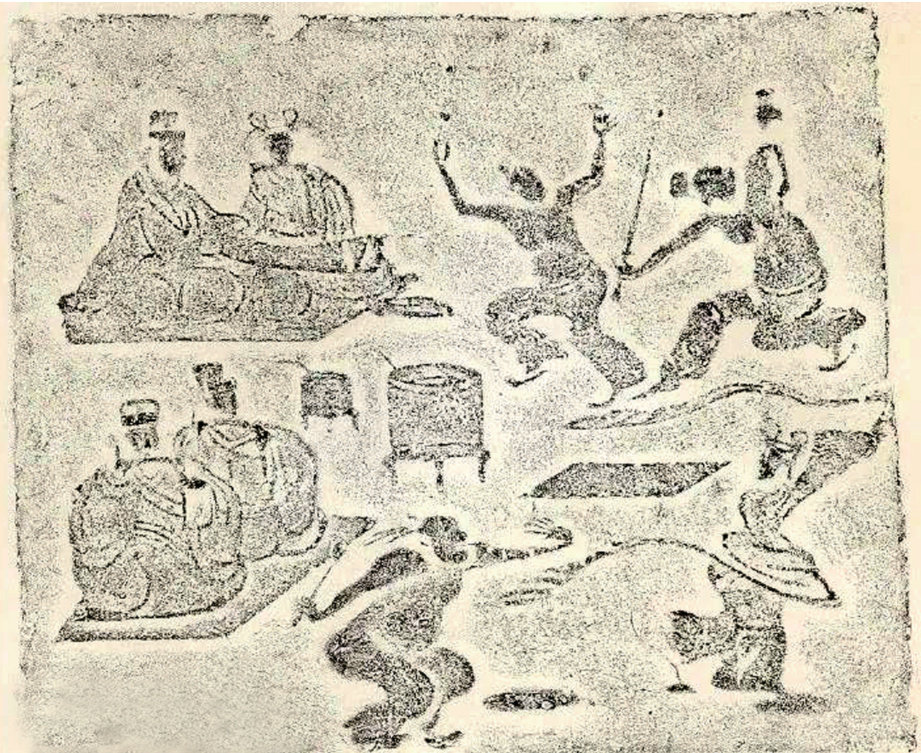

中国文化 | 汉画像砖《丸剑宴舞》的“活化”呈现

中国文化 | 汉画像砖《丸剑宴舞》的“活化”呈现

-

中国文化 | 古代书论中“动物譬喻” 的模糊性特征

中国文化 | 古代书论中“动物譬喻” 的模糊性特征

-

中国文化 | 大地艺术与中国传统美学精神的跨文化语境共振

中国文化 | 大地艺术与中国传统美学精神的跨文化语境共振

-

中国文化 | 文旅融合视域下北海沙雕艺术创新发展路径

中国文化 | 文旅融合视域下北海沙雕艺术创新发展路径

-

中国文化 | 传统美术元素在当代群众文化创作中的融合与创新

中国文化 | 传统美术元素在当代群众文化创作中的融合与创新

-

中国文化 | 社交媒体语境下美声艺术的青年传播策略

中国文化 | 社交媒体语境下美声艺术的青年传播策略

-

艺教论坛 | 中国美术高考素描教学的图像化转向

艺教论坛 | 中国美术高考素描教学的图像化转向

-

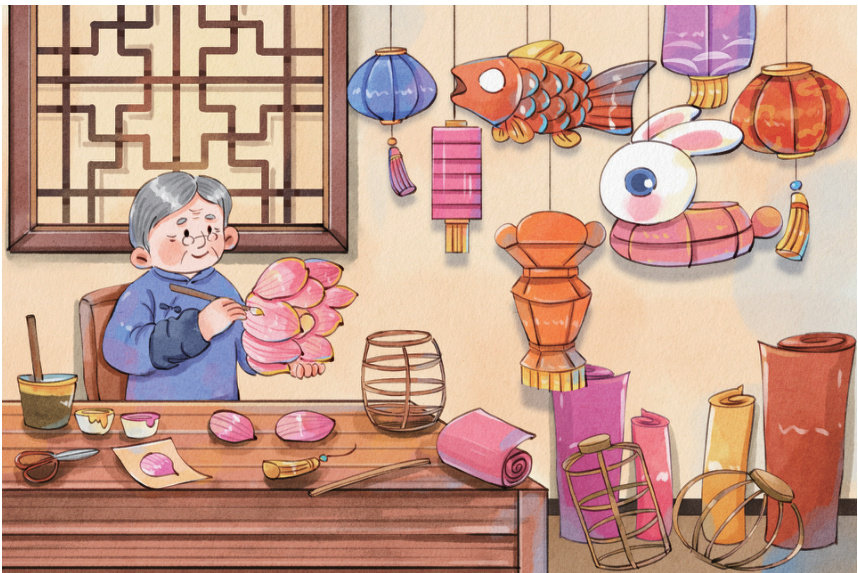

艺教论坛 | 从网红手工到文化载体

艺教论坛 | 从网红手工到文化载体

-

艺教论坛 | ADDIE教学模式在数字动画设计课程中的应用

艺教论坛 | ADDIE教学模式在数字动画设计课程中的应用

-

艺教论坛 | 舞蹈在跨学科教学融合中的辅助作用

艺教论坛 | 舞蹈在跨学科教学融合中的辅助作用

-

艺教论坛 | 高校合唱美育对大学生文化认同生成与建构的影响机制与路径

艺教论坛 | 高校合唱美育对大学生文化认同生成与建构的影响机制与路径

-

佳作赏析 | 《喀纳斯的初秋》布面油彩等

佳作赏析 | 《喀纳斯的初秋》布面油彩等

过往期刊

更多-

艺术大观

2025年26期 -

艺术大观

2025年25期 -

艺术大观

2025年24期 -

艺术大观

2025年23期 -

艺术大观

2025年22期 -

艺术大观

2025年21期 -

艺术大观

2025年20期 -

艺术大观

2025年19期 -

艺术大观

2025年18期 -

艺术大观

2025年17期 -

艺术大观

2025年16期 -

艺术大观

2025年15期 -

艺术大观

2025年14期 -

艺术大观

2025年13期 -

艺术大观

2025年12期 -

艺术大观

2025年11期 -

艺术大观

2025年10期 -

艺术大观

2025年09期 -

艺术大观

2025年08期 -

艺术大观

2025年07期 -

艺术大观

2025年06期 -

艺术大观

2025年05期 -

艺术大观

2025年04期 -

艺术大观

2025年03期 -

艺术大观

2025年02期 -

艺术大观

2025年01期

登录

登录