目录

快速导航-

卷首语 | 生命是一树花开

卷首语 | 生命是一树花开

-

醉墨艺海 | 高贵的灵魂

醉墨艺海 | 高贵的灵魂

-

醉墨艺海 | 故乡的老房子

醉墨艺海 | 故乡的老房子

-

绚丽画彩 | 现代绘画艺术特征与价值意义

绚丽画彩 | 现代绘画艺术特征与价值意义

-

绚丽画彩 | 王希孟《千里江山图》的研究现状和IP化路径

绚丽画彩 | 王希孟《千里江山图》的研究现状和IP化路径

-

绚丽画彩 | 蛤粉在中国画中的肌理效果与技法应用

绚丽画彩 | 蛤粉在中国画中的肌理效果与技法应用

-

绚丽画彩 | 综合技法在水彩画中的应用

绚丽画彩 | 综合技法在水彩画中的应用

-

美术与设计 | 东方美学留白在现代空间设计中的应用

美术与设计 | 东方美学留白在现代空间设计中的应用

-

美术与设计 | 从造物到构境

美术与设计 | 从造物到构境

-

美术与设计 | 民间美术的艺术造型和色彩在现代艺术设计中的应用

美术与设计 | 民间美术的艺术造型和色彩在现代艺术设计中的应用

-

美术与设计 | 文化元素在设计艺术学空间设计中的融合与应用

美术与设计 | 文化元素在设计艺术学空间设计中的融合与应用

-

美术与设计 | 陕北地方非遗文创产品设计应用

美术与设计 | 陕北地方非遗文创产品设计应用

-

美术与设计 | 多元融合的生态办公空间设计

美术与设计 | 多元融合的生态办公空间设计

-

舞蹈与舞台 | 古典舞蹈表演的身体韵律与美学价值

舞蹈与舞台 | 古典舞蹈表演的身体韵律与美学价值

-

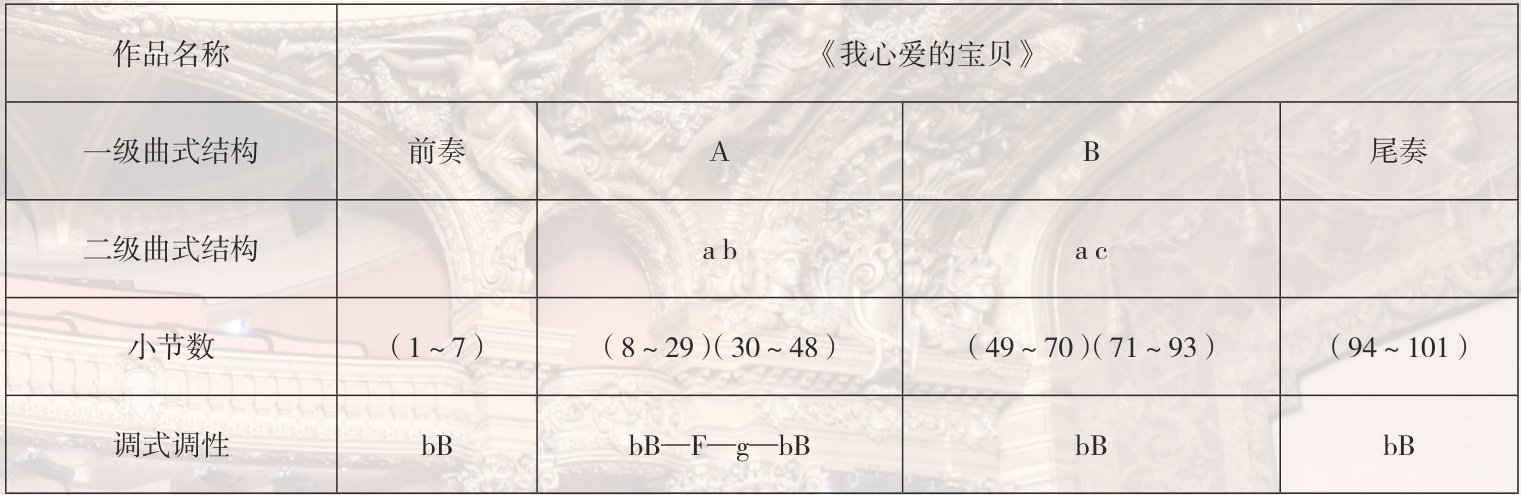

舞蹈与舞台 | 歌剧《唐璜》咏叹调《我心爱的宝贝》的音乐风格与演唱特点

舞蹈与舞台 | 歌剧《唐璜》咏叹调《我心爱的宝贝》的音乐风格与演唱特点

-

舞蹈与舞台 | 客家山歌剧中年角色与老年角色的饰演艺术

舞蹈与舞台 | 客家山歌剧中年角色与老年角色的饰演艺术

-

舞蹈与舞台 | 歌剧的角色演绎与声音技巧的融合

舞蹈与舞台 | 歌剧的角色演绎与声音技巧的融合

-

舞蹈与舞台 | 传统仪式舞蹈在当代舞台表演中的重构与文化表达

舞蹈与舞台 | 传统仪式舞蹈在当代舞台表演中的重构与文化表达

-

舞蹈与舞台 | 合唱排练中指挥手势与情感表达的关系

舞蹈与舞台 | 合唱排练中指挥手势与情感表达的关系

-

音乐律动 | 以《我们走在大路上》为主题的不同作品艺术形态

音乐律动 | 以《我们走在大路上》为主题的不同作品艺术形态

-

音乐律动 | 肖邦与拉赫玛尼诺夫钢琴作品中的“乡愁”主题比较

音乐律动 | 肖邦与拉赫玛尼诺夫钢琴作品中的“乡愁”主题比较

-

音乐律动 | 《浏阳河》歌曲与钢琴曲不同艺术形态的作品演绎共通性

音乐律动 | 《浏阳河》歌曲与钢琴曲不同艺术形态的作品演绎共通性

-

音乐律动 | 巴松管音色特点及其音乐表现形式

音乐律动 | 巴松管音色特点及其音乐表现形式

-

音乐律动 | 聂耳歌曲的创作特征

音乐律动 | 聂耳歌曲的创作特征

-

音乐律动 | 钢琴协奏曲《黄河》之音乐情感与演奏技巧

音乐律动 | 钢琴协奏曲《黄河》之音乐情感与演奏技巧

-

音乐律动 | 现代长笛作品中的技术挑战与音乐性

音乐律动 | 现代长笛作品中的技术挑战与音乐性

-

音乐律动 | “音色—触键”和“音响—触键”思维

音乐律动 | “音色—触键”和“音响—触键”思维

-

音乐律动 | 本杰明·布里顿声乐套曲《在这座岛上》Op.11和声

音乐律动 | 本杰明·布里顿声乐套曲《在这座岛上》Op.11和声

-

音乐律动 | 声乐与器乐中钢琴伴奏的差异性

音乐律动 | 声乐与器乐中钢琴伴奏的差异性

-

音乐律动 | 秦腔与陇剧中的器乐过门程式结构对比及艺术特征

音乐律动 | 秦腔与陇剧中的器乐过门程式结构对比及艺术特征

-

音乐律动 | 声乐演唱在群众文化活动中的价值体现与实践路径

音乐律动 | 声乐演唱在群众文化活动中的价值体现与实践路径

-

音乐律动 | 川剧伴奏乐器音乐的历史审视与当代观照

音乐律动 | 川剧伴奏乐器音乐的历史审视与当代观照

-

音乐律动 | 调律师与作曲家的跨时空对话:钢琴音响对音乐艺术的隐性影响

音乐律动 | 调律师与作曲家的跨时空对话:钢琴音响对音乐艺术的隐性影响

-

音乐律动 | 男高音演唱中假声的运用

音乐律动 | 男高音演唱中假声的运用

-

影视与数字化 | 《哪吒之魔童闹海》中的失衡与重建

影视与数字化 | 《哪吒之魔童闹海》中的失衡与重建

-

影视与数字化 | 对虚拟数字化沉浸式剧院中“数字化身体”交互的再思考

影视与数字化 | 对虚拟数字化沉浸式剧院中“数字化身体”交互的再思考

-

影视与数字化 | AI创作与传统手绘艺术的表达研究:技术赋能与人文价值的辩证

影视与数字化 | AI创作与传统手绘艺术的表达研究:技术赋能与人文价值的辩证

-

影视与数字化 | 数字互动艺术的审美范式转型

影视与数字化 | 数字互动艺术的审美范式转型

-

影视与数字化 | 云南非物质文化遗产数字化保护与传承策略

影视与数字化 | 云南非物质文化遗产数字化保护与传承策略

-

影视与数字化 | 民族乐器声像数字化保护与应用

影视与数字化 | 民族乐器声像数字化保护与应用

-

中国文化 | 王宠小楷风格及其创作启示

中国文化 | 王宠小楷风格及其创作启示

-

中国文化 | 听觉诗学:音乐与文学在叙事结构中的共融机制

中国文化 | 听觉诗学:音乐与文学在叙事结构中的共融机制

-

中国文化 | 传统艺术互动视域下的江苏剪纸与中国画文化价值

中国文化 | 传统艺术互动视域下的江苏剪纸与中国画文化价值

-

中国文化 | 民艺理论视角下黑龙江赫哲族传统手工艺的保护与传承

中国文化 | 民艺理论视角下黑龙江赫哲族传统手工艺的保护与传承

-

中国文化 | 数智赋能河南非遗项目保护传承

中国文化 | 数智赋能河南非遗项目保护传承

-

中国文化 | 色谱重构与社群叙事

中国文化 | 色谱重构与社群叙事

-

中国文化 | 河南非物质文化遗产传承创新

中国文化 | 河南非物质文化遗产传承创新

-

中国文化 | 古为今用视阈下碑学探索的得失

中国文化 | 古为今用视阈下碑学探索的得失

-

中国文化 | 非物质文化遗产古琴艺术的传承发展策略

中国文化 | 非物质文化遗产古琴艺术的传承发展策略

-

中国文化 | 空间意识在书法创作中的体现与审美价值

中国文化 | 空间意识在书法创作中的体现与审美价值

-

中国文化 | 艺术创作在群众文化活动中的应用

中国文化 | 艺术创作在群众文化活动中的应用

-

艺教论坛 | 黑龙江人口较少民族卡通IP形象设计的教学

艺教论坛 | 黑龙江人口较少民族卡通IP形象设计的教学

-

艺教论坛 | 多元文化视域下高中美术鉴赏课教学设计

艺教论坛 | 多元文化视域下高中美术鉴赏课教学设计

-

艺教论坛 | 美育视域下高校《中外艺术歌曲演唱与赏析课程》的理论与实践

艺教论坛 | 美育视域下高校《中外艺术歌曲演唱与赏析课程》的理论与实践

-

艺教论坛 | 高校舞蹈编导教学中空间感知与运用的创新实践

艺教论坛 | 高校舞蹈编导教学中空间感知与运用的创新实践

-

艺教论坛 | 师范院校公共书法课程体系建设

艺教论坛 | 师范院校公共书法课程体系建设

-

佳作赏析 | 《非遗派对》插画

佳作赏析 | 《非遗派对》插画

过往期刊

更多-

艺术大观

2025年26期 -

艺术大观

2025年25期 -

艺术大观

2025年24期 -

艺术大观

2025年23期 -

艺术大观

2025年22期 -

艺术大观

2025年21期 -

艺术大观

2025年20期 -

艺术大观

2025年19期 -

艺术大观

2025年18期 -

艺术大观

2025年17期 -

艺术大观

2025年16期 -

艺术大观

2025年15期 -

艺术大观

2025年14期 -

艺术大观

2025年13期 -

艺术大观

2025年12期 -

艺术大观

2025年11期 -

艺术大观

2025年10期 -

艺术大观

2025年09期 -

艺术大观

2025年08期 -

艺术大观

2025年07期 -

艺术大观

2025年06期 -

艺术大观

2025年05期 -

艺术大观

2025年04期 -

艺术大观

2025年03期 -

艺术大观

2025年02期 -

艺术大观

2025年01期

登录

登录