目录

快速导航-

习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 习近平关于文明交流互鉴重要论述的学理阐释

习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 习近平关于文明交流互鉴重要论述的学理阐释

-

习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | “同球共济”精神的文化逻辑与文明新形态意蕴

习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | “同球共济”精神的文化逻辑与文明新形态意蕴

-

先秦文史新论 | “时机化”的“命”与“安”

先秦文史新论 | “时机化”的“命”与“安”

-

先秦文史新论 | 从“性情论”到“心性论”

先秦文史新论 | 从“性情论”到“心性论”

-

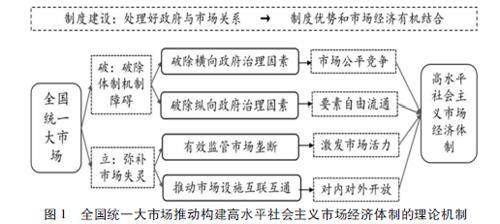

经济行政体制改革 | 以全国统一大市场推动构建高水平社会主义市场经济体制

经济行政体制改革 | 以全国统一大市场推动构建高水平社会主义市场经济体制

-

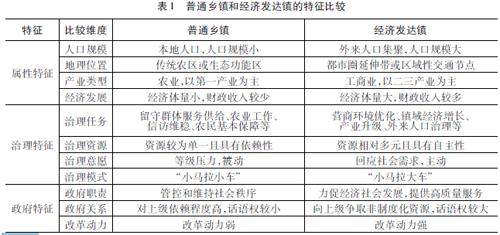

经济行政体制改革 | 从扩权到减负:经济发达镇行政体制改革的逻辑与限度

经济行政体制改革 | 从扩权到减负:经济发达镇行政体制改革的逻辑与限度

-

现当代文学的多维阐释 | 现代作家题笺的构成及其史料问题

现当代文学的多维阐释 | 现代作家题笺的构成及其史料问题

-

现当代文学的多维阐释 | 现当代女性旧体诗词家对李清照诗词传统的接受与转化

现当代文学的多维阐释 | 现当代女性旧体诗词家对李清照诗词传统的接受与转化

-

新中国史研究 | 效率优先与公平重构:新中国社会主义工资制度构建及其内在逻辑(1948-1965)

新中国史研究 | 效率优先与公平重构:新中国社会主义工资制度构建及其内在逻辑(1948-1965)

-

新中国史研究 | 新中国成立初期完善党员清退机制的若干探索

新中国史研究 | 新中国成立初期完善党员清退机制的若干探索

-

经济学前沿理论与方法 | 新质生产力赋能银发经济:内在逻辑、动力机制与推进路径

经济学前沿理论与方法 | 新质生产力赋能银发经济:内在逻辑、动力机制与推进路径

-

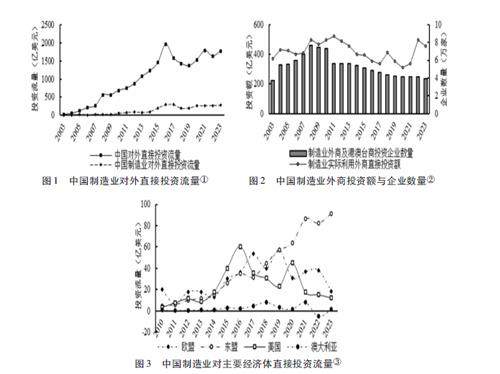

经济学前沿理论与方法 | 产业公地理论下中国制造业外迁的价值判断与路径选择

经济学前沿理论与方法 | 产业公地理论下中国制造业外迁的价值判断与路径选择

-

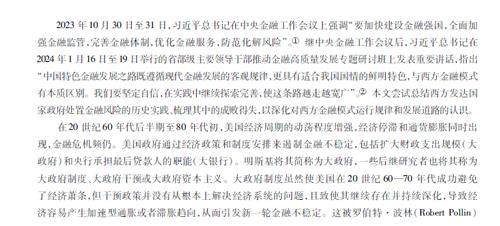

经济学前沿理论与方法 | 金融不稳定、大政府与明斯基悖论

经济学前沿理论与方法 | 金融不稳定、大政府与明斯基悖论

登录

登录