目录

快速导航-

丝路文化研究 | 甘肃红色文化对铸牢中华民族共同体意识的价值与路径探究

丝路文化研究 | 甘肃红色文化对铸牢中华民族共同体意识的价值与路径探究

-

丝路文化研究 | 杜甫秦州诗题咏的丝绸之路风物及其跨文化交流

丝路文化研究 | 杜甫秦州诗题咏的丝绸之路风物及其跨文化交流

-

丝路文化研究 | 魏晋博物观念与丝绸之路文化传播

丝路文化研究 | 魏晋博物观念与丝绸之路文化传播

-

丝路文化研究 | 设计平权以来丝绸之路艺术创作中的国家形象探析

丝路文化研究 | 设计平权以来丝绸之路艺术创作中的国家形象探析

-

简牍研究 | 悬泉汉简中的传食用语

简牍研究 | 悬泉汉简中的传食用语

-

简牍研究 | 从简牍类文献看《秦风·无衣》美刺之争

简牍研究 | 从简牍类文献看《秦风·无衣》美刺之争

-

简牍研究 | 依法治国视域下中华优秀传统法律文化传承发展路径研究

简牍研究 | 依法治国视域下中华优秀传统法律文化传承发展路径研究

-

敦煌研究 | 大历史观视域下敦煌法学研究对象新论

敦煌研究 | 大历史观视域下敦煌法学研究对象新论

-

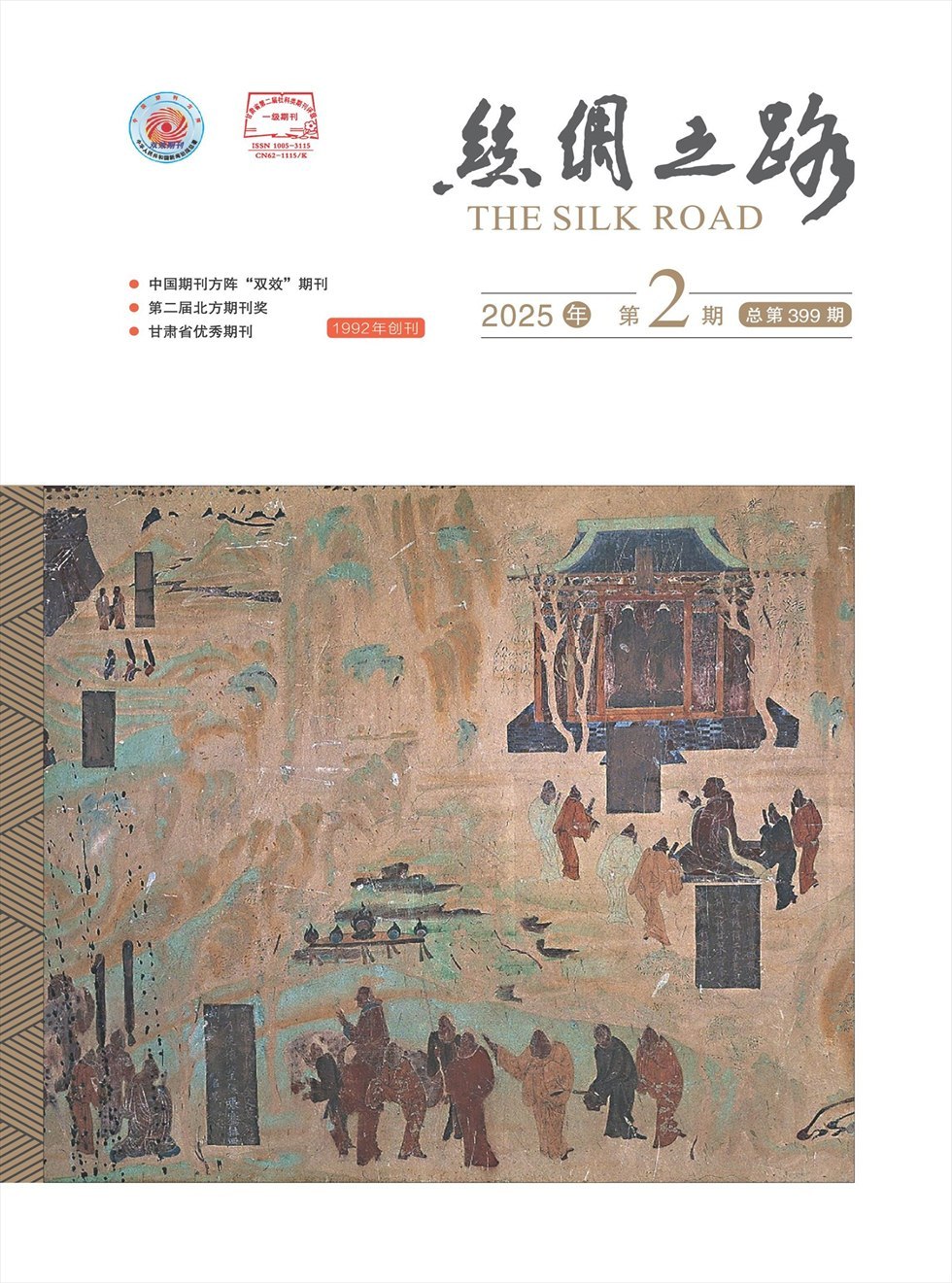

敦煌研究 | 敦煌莫高窟壁画中鼓的分类及形制研究

敦煌研究 | 敦煌莫高窟壁画中鼓的分类及形制研究

-

西北史地研究 | 试论蒙元对塔里木盆地的经营

西北史地研究 | 试论蒙元对塔里木盆地的经营

-

西北史地研究 | 清末陇右名家巨国桂生平及其著述考

西北史地研究 | 清末陇右名家巨国桂生平及其著述考

-

两长公园文化研究 | 山丹汉明长城的历史功能与文学印象

两长公园文化研究 | 山丹汉明长城的历史功能与文学印象

-

两长公园文化研究 | 长城影像符号传播与价值构建

两长公园文化研究 | 长城影像符号传播与价值构建

-

考古与文博研究 | 考古所见吐鲁番晋唐时期的汉文化传承

考古与文博研究 | 考古所见吐鲁番晋唐时期的汉文化传承

-

考古与文博研究 | 甘肃地区出土骨器及相关问题研究

考古与文博研究 | 甘肃地区出土骨器及相关问题研究

-

考古与文博研究 | 中西文化交流视域下的河西中小型石窟乐舞形象

考古与文博研究 | 中西文化交流视域下的河西中小型石窟乐舞形象

-

国际中文教育研究 | 国际中文教育字本位教学模式之发展及其数智化问题

国际中文教育研究 | 国际中文教育字本位教学模式之发展及其数智化问题

-

国际中文教育研究 | 基于维谢格拉德集团语言政策现状的中文教育发展研究

国际中文教育研究 | 基于维谢格拉德集团语言政策现状的中文教育发展研究

-

国际中文教育研究 | 多元智能理论在泰国小学初级汉语综合课教学中的应用研究

国际中文教育研究 | 多元智能理论在泰国小学初级汉语综合课教学中的应用研究

登录

登录