目录

快速导航-

甘肃文旅高质量发展研究 | 天水网红变长红:社会学视角下旅游反馈系统应用研究

甘肃文旅高质量发展研究 | 天水网红变长红:社会学视角下旅游反馈系统应用研究

-

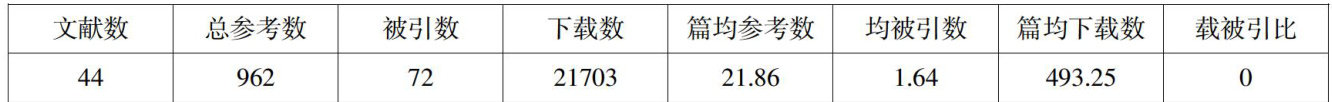

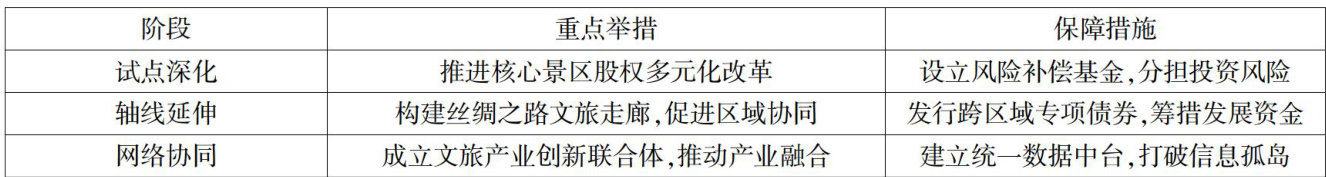

甘肃文旅高质量发展研究 | 共生理论视域下科技赋能河西走廊文旅深度融合发展研究

甘肃文旅高质量发展研究 | 共生理论视域下科技赋能河西走廊文旅深度融合发展研究

-

甘肃文旅高质量发展研究 | 多主体治理视角下河西走廊旅游品牌共建研究

甘肃文旅高质量发展研究 | 多主体治理视角下河西走廊旅游品牌共建研究

-

简版研究 | 张家山汉简《谷食气》校读札记

简版研究 | 张家山汉简《谷食气》校读札记

-

简版研究 | 悬泉汉简所见厨具相关问题考证

简版研究 | 悬泉汉简所见厨具相关问题考证

-

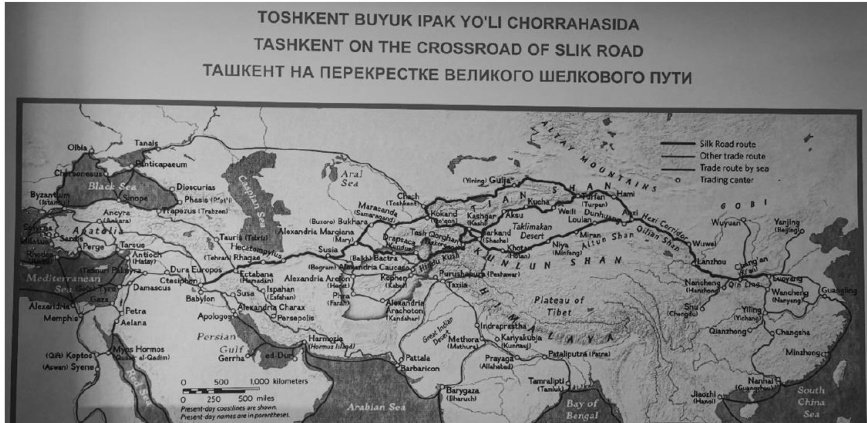

丝路文化研究 | 考察所见乌兹别克斯坦丝绸之路图画与中国形象塑造

丝路文化研究 | 考察所见乌兹别克斯坦丝绸之路图画与中国形象塑造

-

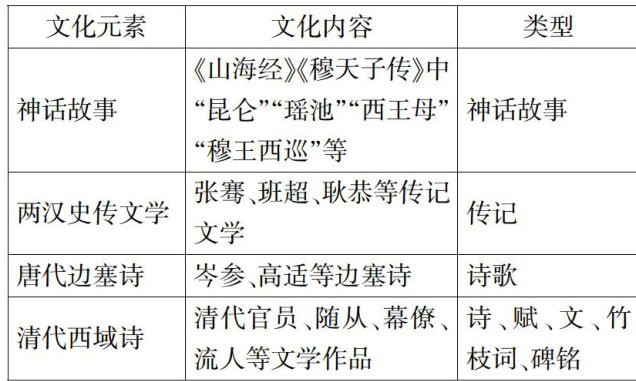

丝路文化研究 | 文旅融合背景下“古诗词 + 旅游”应用研究

丝路文化研究 | 文旅融合背景下“古诗词 + 旅游”应用研究

-

丝路文化研究 | 竖屏时代丝绸之路文化品牌影像传播研究

丝路文化研究 | 竖屏时代丝绸之路文化品牌影像传播研究

-

西北史地研究 | 从新见契约文书看清末山丹乡村社会治理及其特点

西北史地研究 | 从新见契约文书看清末山丹乡村社会治理及其特点

-

西北史地研究 | 明清时期河西方志的道教书写

西北史地研究 | 明清时期河西方志的道教书写

-

考古与文博研究 | 明肃宪王生平及墓葬综考

考古与文博研究 | 明肃宪王生平及墓葬综考

-

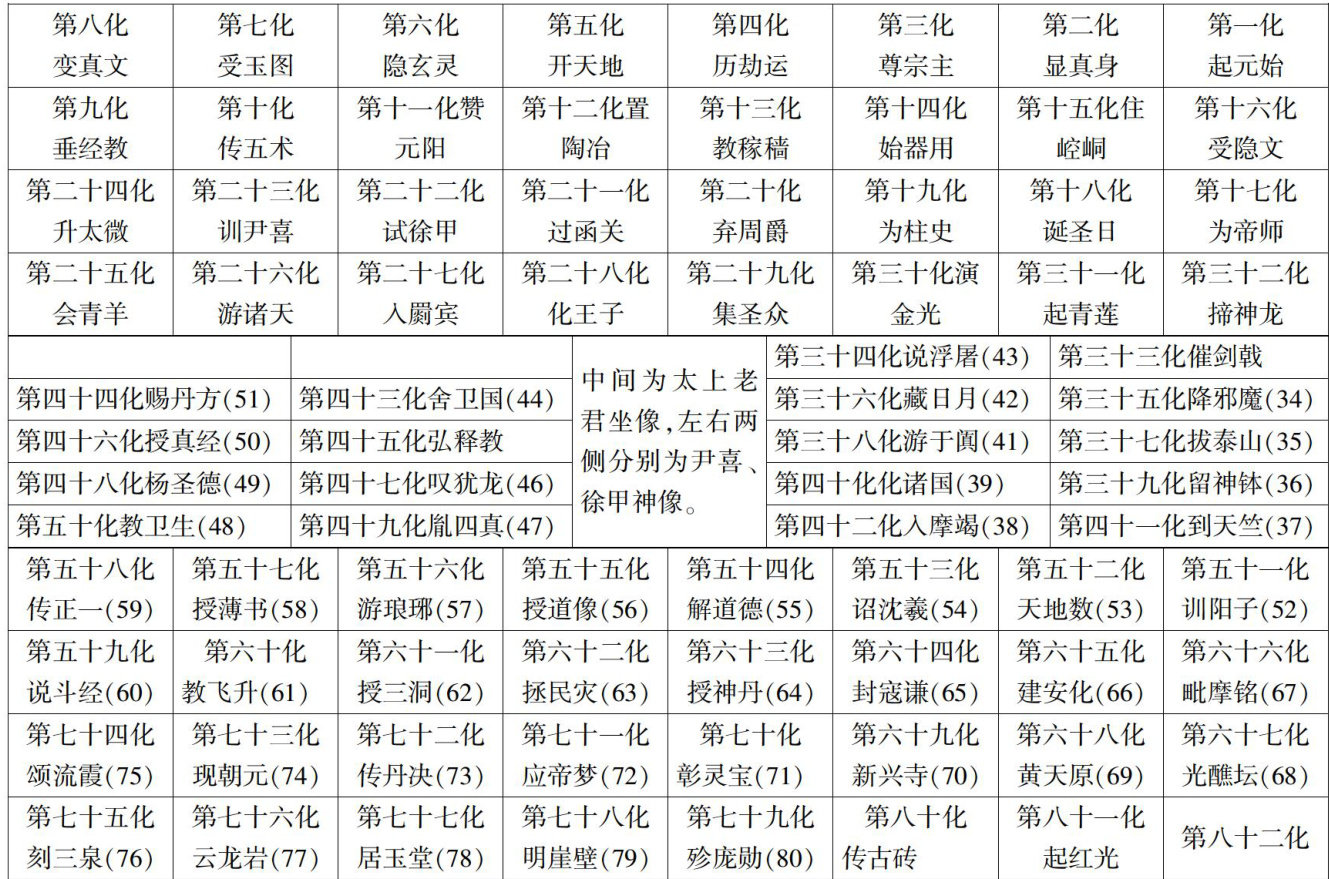

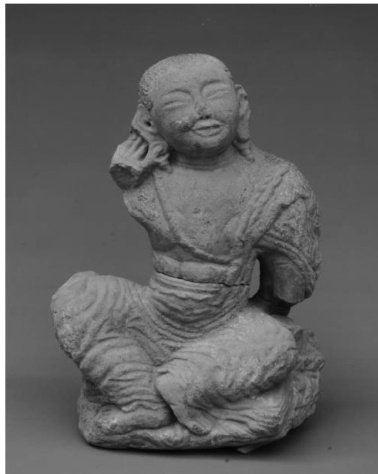

考古与文博研究 | 崆峒道源文化渊薮与老子八十一化图壁画考略

考古与文博研究 | 崆峒道源文化渊薮与老子八十一化图壁画考略

-

考古与文博研究 | 炳灵寺石窟洞沟区历史探析

考古与文博研究 | 炳灵寺石窟洞沟区历史探析

-

国际中文教育研究 | 经验、问题、目标、路径:海合会地区中文教育的态势与愿景

国际中文教育研究 | 经验、问题、目标、路径:海合会地区中文教育的态势与愿景

-

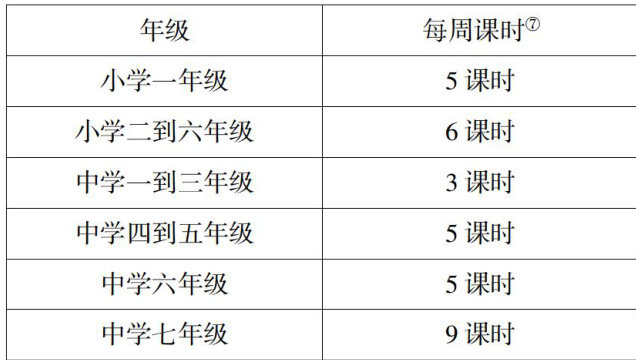

国际中文教育研究 | 毛里求斯中文教育发展的现状、挑战与对策

国际中文教育研究 | 毛里求斯中文教育发展的现状、挑战与对策

-

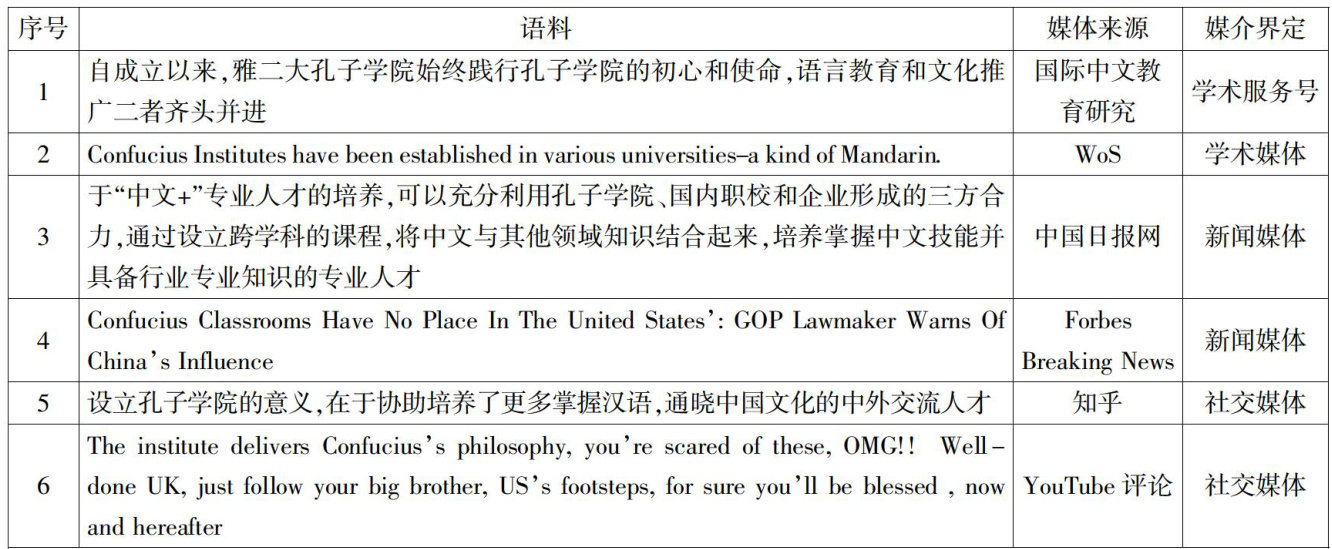

国际中文教育研究 | 基于扎根理论的孔子学院媒介形象建构研究

国际中文教育研究 | 基于扎根理论的孔子学院媒介形象建构研究

-

国际中文教育研究 | 全球文明倡议视阀下中非文明交流互鉴实践路径研究

国际中文教育研究 | 全球文明倡议视阀下中非文明交流互鉴实践路径研究

-

云亭青年 | 《皇初颂》的作者应为傅巽考辨

云亭青年 | 《皇初颂》的作者应为傅巽考辨

-

云亭青年 | 在西部寻找文化的精魂

云亭青年 | 在西部寻找文化的精魂

登录

登录