目录

快速导航-

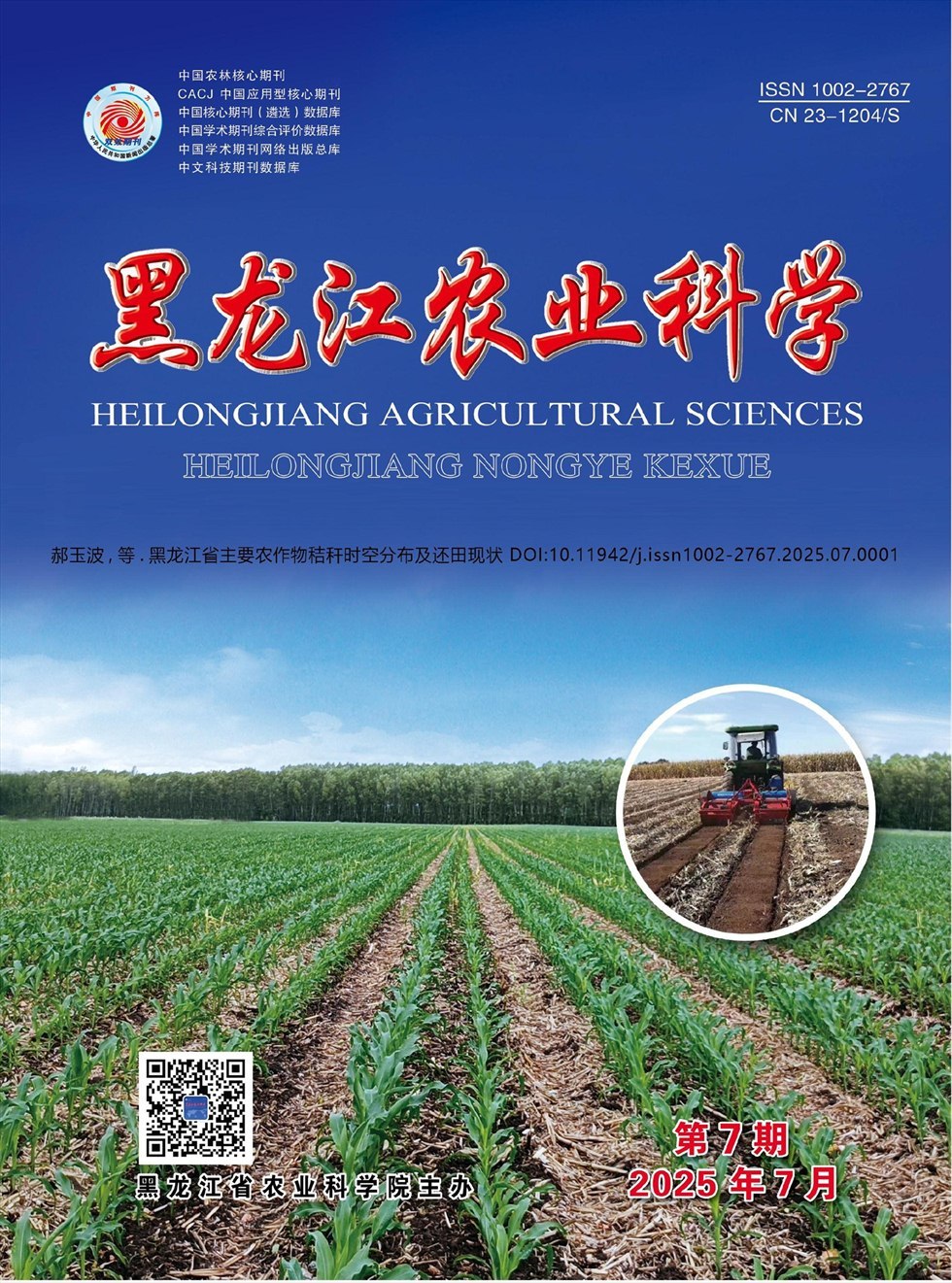

生物质资源综合利用 | 黑龙江省主要农作物秸秆时空分布及还田现状

生物质资源综合利用 | 黑龙江省主要农作物秸秆时空分布及还田现状

-

育种栽培 | 19份玉米杂交种萌发期和苗期对低温胁迫的生理响应

育种栽培 | 19份玉米杂交种萌发期和苗期对低温胁迫的生理响应

-

育种栽培 | 科尔沁沙地冬黑麦饲草复种早熟大豆的品种适应性

育种栽培 | 科尔沁沙地冬黑麦饲草复种早熟大豆的品种适应性

-

育种栽培 | 不同播期对习水县大豆品种产量及品质的影响

育种栽培 | 不同播期对习水县大豆品种产量及品质的影响

-

绿色植保.防灾减灾 | 不同水稻品种对嗪吡嘧磺隆的耐药性差异及其机制

绿色植保.防灾减灾 | 不同水稻品种对嗪吡嘧磺隆的耐药性差异及其机制

-

绿色植保.防灾减灾 | 夹竹桃醇溶物对福寿螺卵的毒杀效果

绿色植保.防灾减灾 | 夹竹桃醇溶物对福寿螺卵的毒杀效果

-

经济作物 | 铜和乙烯处理对花生幼苗白藜芦醇合成酶基因STS3表达的影响

经济作物 | 铜和乙烯处理对花生幼苗白藜芦醇合成酶基因STS3表达的影响

-

经济作物 | 牛和绵羊消化作用对唐古特白刺种子吸水及萌发的影响

经济作物 | 牛和绵羊消化作用对唐古特白刺种子吸水及萌发的影响

-

园艺.园林.林业 | 葡萄病原真菌分离鉴定及拮抗细菌筛选

园艺.园林.林业 | 葡萄病原真菌分离鉴定及拮抗细菌筛选

-

园艺.园林.林业 | DCPTA对低温下番茄幼苗生理生化特征的影响

园艺.园林.林业 | DCPTA对低温下番茄幼苗生理生化特征的影响

-

园艺.园林.林业 | 喀斯特地区不同森林类型土壤有机碳组分稳定性特征研究

园艺.园林.林业 | 喀斯特地区不同森林类型土壤有机碳组分稳定性特征研究

-

食用菌.中草药.微生物 | 栽培基质中添加不同阔叶树凋落物对红平菇产量及营养成分的影响

食用菌.中草药.微生物 | 栽培基质中添加不同阔叶树凋落物对红平菇产量及营养成分的影响

-

食用菌.中草药.微生物 | 无土栽培干旱胁迫下番红花不同品种差异代谢物KEGG富集分析

食用菌.中草药.微生物 | 无土栽培干旱胁迫下番红花不同品种差异代谢物KEGG富集分析

-

综述 | 小麦小孢子培养技术研究进展

综述 | 小麦小孢子培养技术研究进展

-

综述 | 我国盐碱地改良与利用技术研究进展

综述 | 我国盐碱地改良与利用技术研究进展

-

综述 | 全球竹荪专利技术分析

综述 | 全球竹荪专利技术分析

-

科普园地 | 黑大豆新品种黑农559的选育及育种展望

科普园地 | 黑大豆新品种黑农559的选育及育种展望

-

科普园地 | 高产稳产早熟玉米杂交种先达203的选育与推广

科普园地 | 高产稳产早熟玉米杂交种先达203的选育与推广

-

科普园地 | 次生林下刺嫩芽栽培技术及效益分析

科普园地 | 次生林下刺嫩芽栽培技术及效益分析

-

科普园地 | 丽水八棱瓜绿色栽培技术

科普园地 | 丽水八棱瓜绿色栽培技术

登录

登录