目录

快速导航-

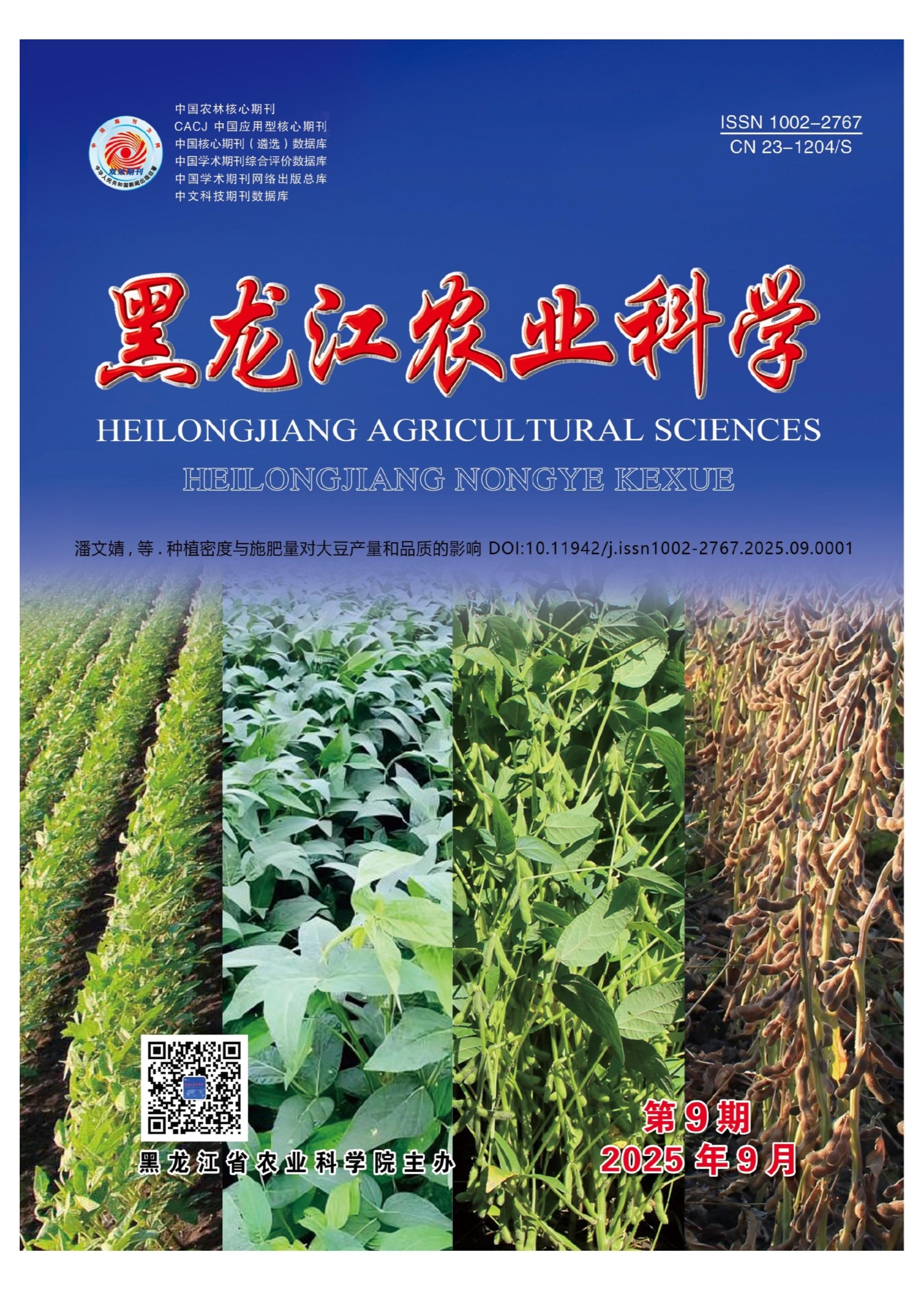

育种栽培 | 种植密度与施肥量对大豆产量和品质的影响

育种栽培 | 种植密度与施肥量对大豆产量和品质的影响

-

育种栽培 | 向日葵-大豆不同间作模式和灌溉量对作物生长及产量和效益的影响

育种栽培 | 向日葵-大豆不同间作模式和灌溉量对作物生长及产量和效益的影响

-

农业气象·遥感信息 | 基于卫星遥感的齐齐哈尔市气候因子对植被生态质量的影响

农业气象·遥感信息 | 基于卫星遥感的齐齐哈尔市气候因子对植被生态质量的影响

-

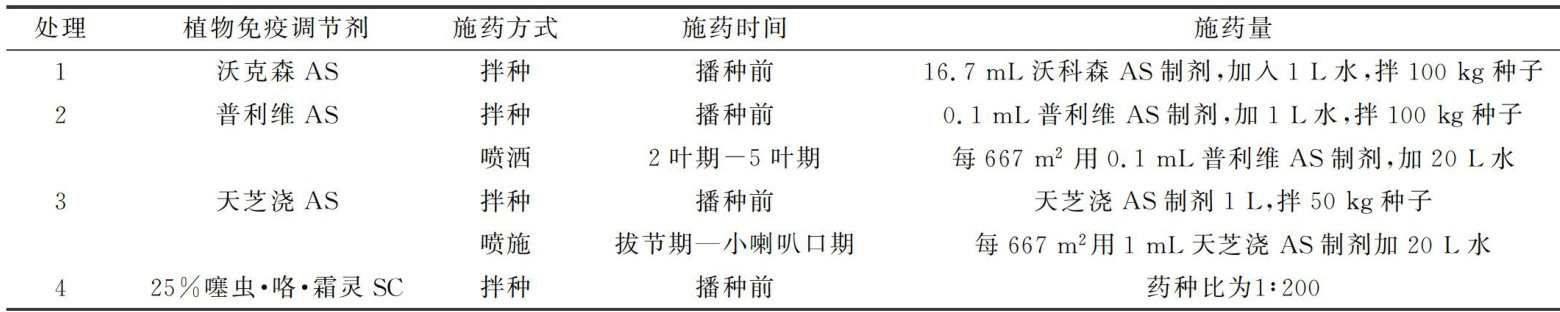

绿色植保·防灾减灾 | 植物免疫调节剂对玉米大斑病病害控制及田间产量的影响

绿色植保·防灾减灾 | 植物免疫调节剂对玉米大斑病病害控制及田间产量的影响

-

绿色植保·防灾减灾 | 一株新型醋酸钙不动杆菌Ac0190对玉米小斑病的抑菌作用

绿色植保·防灾减灾 | 一株新型醋酸钙不动杆菌Ac0190对玉米小斑病的抑菌作用

-

加工检测·质量安全 | 低GI玉米杂粮代餐粉产品研发

加工检测·质量安全 | 低GI玉米杂粮代餐粉产品研发

-

加工检测·质量安全 | 1-MCP与赤霉素处理对新凤蜜露桃果实贮藏效果的影响

加工检测·质量安全 | 1-MCP与赤霉素处理对新凤蜜露桃果实贮藏效果的影响

-

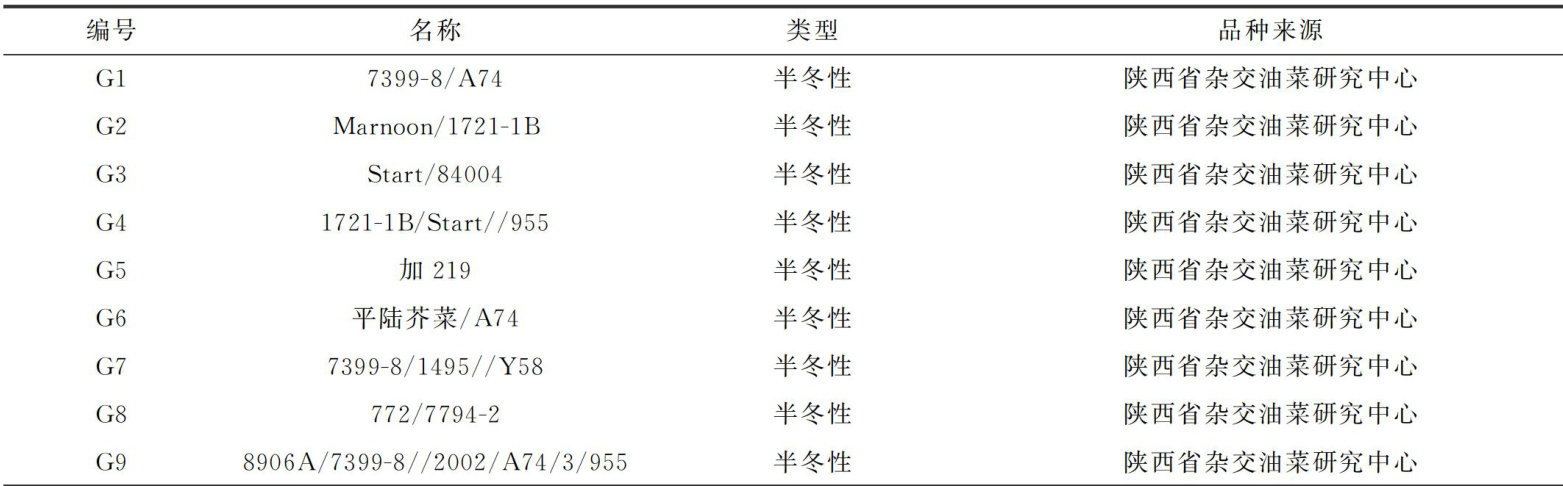

经济作物 | 不同生态区甘蓝型油菜自交种和自然种的品质性状分析

经济作物 | 不同生态区甘蓝型油菜自交种和自然种的品质性状分析

-

经济作物 | 不同药剂处理对甜菜含糖率、根产量和产糖量的影响

经济作物 | 不同药剂处理对甜菜含糖率、根产量和产糖量的影响

-

园艺·园林·林业 | NaC1引发处理对大豆芽苗菜生长及品质的影响

园艺·园林·林业 | NaC1引发处理对大豆芽苗菜生长及品质的影响

-

园艺·园林·林业 | 薄皮甜瓜杂交组合果实品质比较分析及抗枯萎病鉴定

园艺·园林·林业 | 薄皮甜瓜杂交组合果实品质比较分析及抗枯萎病鉴定

-

园艺·园林·林业 | 尾叶樱种子性状与萌发特性研究

园艺·园林·林业 | 尾叶樱种子性状与萌发特性研究

-

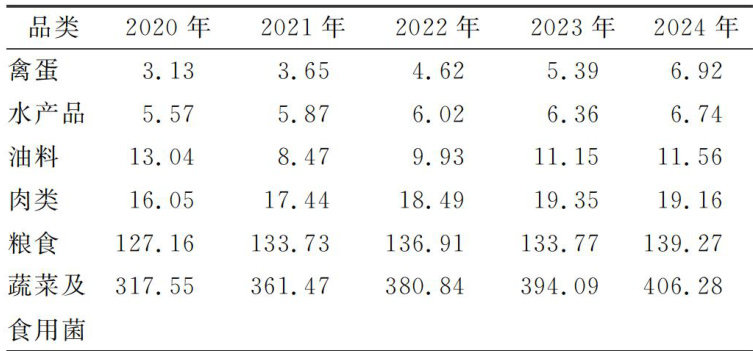

农业经济与管理 | 黔东南州“十五五"时期农业农村现代化发展路径与策略研究

农业经济与管理 | 黔东南州“十五五"时期农业农村现代化发展路径与策略研究

-

农业经济与管理 | 以科技创新培育新质生产力助推黑龙江省农业现代化建设

农业经济与管理 | 以科技创新培育新质生产力助推黑龙江省农业现代化建设

-

综述 | 苏打盐碱土团聚体稳定性机制及改良研究进展

综述 | 苏打盐碱土团聚体稳定性机制及改良研究进展

-

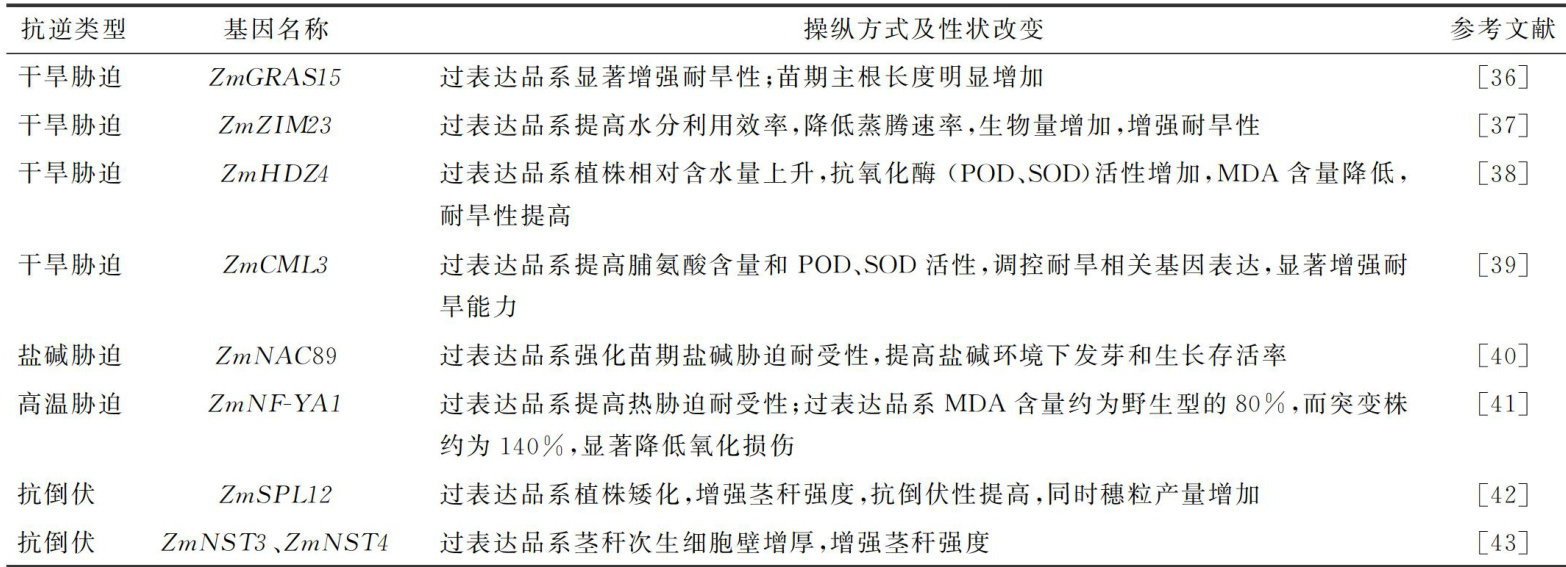

综述 | 气候胁迫下玉米高产稳产育种研究进展与展望

综述 | 气候胁迫下玉米高产稳产育种研究进展与展望

-

综述 | 地下滴灌在节水农业应用中的研究进展

综述 | 地下滴灌在节水农业应用中的研究进展

-

科普园地 | GS技术在玉米新品种龙单242选育中的应用及栽培要点

科普园地 | GS技术在玉米新品种龙单242选育中的应用及栽培要点

-

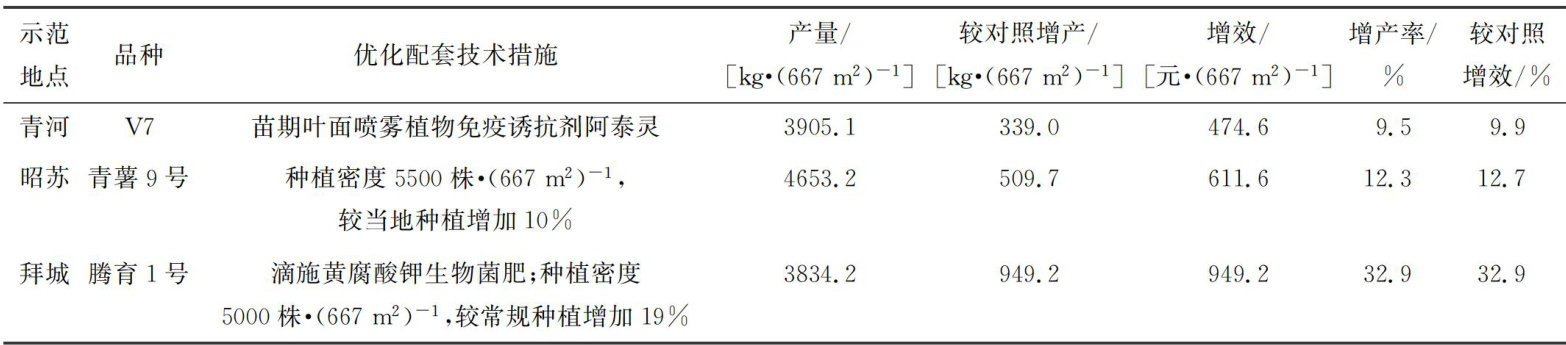

科普园地 | 马铃薯新品种配套栽培技术体系构建及示范推广

科普园地 | 马铃薯新品种配套栽培技术体系构建及示范推广

-

科普园地 | 湖北秦巴山区茅苍术高效生产技术

科普园地 | 湖北秦巴山区茅苍术高效生产技术

-

信息 | 黑龙江省农业科学院绥化分院大豆研究所

信息 | 黑龙江省农业科学院绥化分院大豆研究所

-

信息 | 著作权使用声明

信息 | 著作权使用声明

-

信息 | 《黑龙江农业科学》征稿简则

信息 | 《黑龙江农业科学》征稿简则

、处理12(甲基硫菌灵 3.5g 和处理13(甲基硫菌灵 3.5g+ 氨基寡糖素 15mL )均极显著高于CK。因此,在甜菜生产应用中,建议优先选用处理6、处理7、处理9、处理12、处理13的药剂处理方式,易发病地块可选用处理6,可利用其杀菌成分减少病害并提升产量;土壤环境不佳时可选用处理9促进根系生长。

、处理12(甲基硫菌灵 3.5g 和处理13(甲基硫菌灵 3.5g+ 氨基寡糖素 15mL )均极显著高于CK。因此,在甜菜生产应用中,建议优先选用处理6、处理7、处理9、处理12、处理13的药剂处理方式,易发病地块可选用处理6,可利用其杀菌成分减少病害并提升产量;土壤环境不佳时可选用处理9促进根系生长。

登录

登录