目录

快速导航-

专题研究 | 辽代凤首壶与凤首瓶探析

专题研究 | 辽代凤首壶与凤首瓶探析

-

品读与推介 | 群贤擘画重温故 辽史深耕再出新

品读与推介 | 群贤擘画重温故 辽史深耕再出新

-

品读与推介 | 迟来的欣喜

品读与推介 | 迟来的欣喜

-

品读与推介 | 书评(二则)

品读与推介 | 书评(二则)

-

品读与推介 | 跨越时空的学术探讨:《松漠华章:辽朝社会史专题研究》

品读与推介 | 跨越时空的学术探讨:《松漠华章:辽朝社会史专题研究》

-

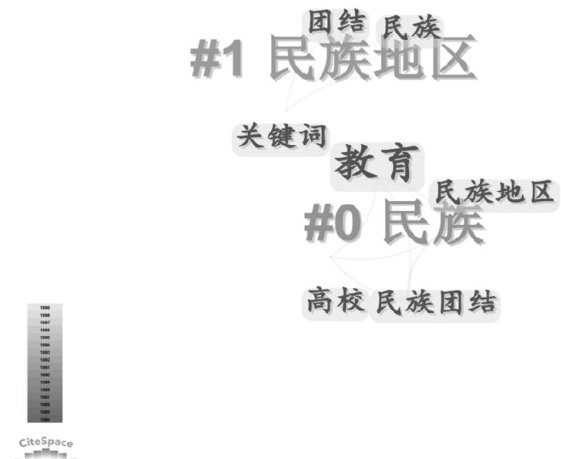

政治学研究 | 民族团结进步教育的历史运行、学术风貌及发展态势

政治学研究 | 民族团结进步教育的历史运行、学术风貌及发展态势

-

政治学研究 | 新发展理念赋能生态文明建设探析

政治学研究 | 新发展理念赋能生态文明建设探析

-

政治学研究 | 依托党纪学习教育推进高校廉洁文化教育对策研究

政治学研究 | 依托党纪学习教育推进高校廉洁文化教育对策研究

-

考古·文物 | 试论考古学在先秦文学研究中的作用

考古·文物 | 试论考古学在先秦文学研究中的作用

-

考古·文物 | 元代《历代名医之图》碑初识

考古·文物 | 元代《历代名医之图》碑初识

-

文学·艺术 | 现实题材电视剧的叙事策略

文学·艺术 | 现实题材电视剧的叙事策略

-

文学·艺术 | 皖北民歌的方言特征及其反映的民俗文化探究

文学·艺术 | 皖北民歌的方言特征及其反映的民俗文化探究

-

社会学研究 | 浅谈学术趣味的建构与博士生研究者身份的形成

社会学研究 | 浅谈学术趣味的建构与博士生研究者身份的形成

-

社会学研究 | 新时代高校青年教师思政育人能力提升的现实困境与实践进路

社会学研究 | 新时代高校青年教师思政育人能力提升的现实困境与实践进路

-

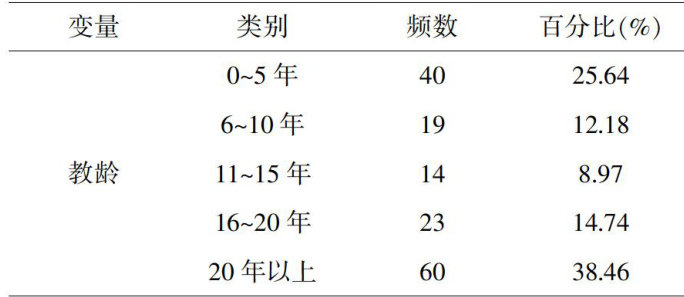

社会学研究 | 中学英语教师反馈素养现状调查与研究

社会学研究 | 中学英语教师反馈素养现状调查与研究

-

社会学研究 | 基于学生专注度的教师课堂指导语提升策略

社会学研究 | 基于学生专注度的教师课堂指导语提升策略

-

高校思想政治教育研究 | 中华茶文化融入高校思政教育实践路径研究

高校思想政治教育研究 | 中华茶文化融入高校思政教育实践路径研究

-

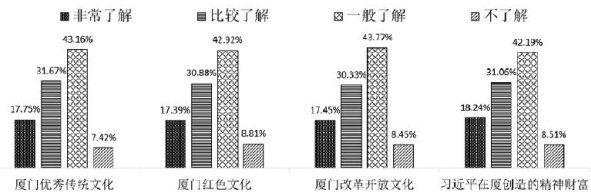

高校思想政治教育研究 | 地域特色文化融入高校思想政治教育研究

高校思想政治教育研究 | 地域特色文化融入高校思想政治教育研究

-

高校思想政治教育研究 | 中华优秀传统文化融入大学生国防教育的实践路径研究

高校思想政治教育研究 | 中华优秀传统文化融入大学生国防教育的实践路径研究

-

高校思想政治教育研究 | “学习强国”平台融入高校思想政治教育的路径探析

高校思想政治教育研究 | “学习强国”平台融入高校思想政治教育的路径探析

-

高校思想政治教育研究 | 医学院校以“中国近现代史纲要”课铸牢中华民族共同体意识的价值与路径

高校思想政治教育研究 | 医学院校以“中国近现代史纲要”课铸牢中华民族共同体意识的价值与路径

-

教育教学研究 | 数据分析在大学英语写作教学中的应用及优化路径探析

教育教学研究 | 数据分析在大学英语写作教学中的应用及优化路径探析

-

教育教学研究 | 高中语文写作教学多元化评价创新模式研究

教育教学研究 | 高中语文写作教学多元化评价创新模式研究

-

教育教学研究 | 地方文物资源融入高中历史活动课的设计与实施

教育教学研究 | 地方文物资源融入高中历史活动课的设计与实施

-

教育教学研究 | 在阅读教学中提高第一学段学生识字能力的路径研究

教育教学研究 | 在阅读教学中提高第一学段学生识字能力的路径研究

登录

登录