目录

快速导航-

文学评论 | 《金莲记》的叙事艺术

文学评论 | 《金莲记》的叙事艺术

-

文学评论 | 《幽明录》预言、预兆类故事及其文化心理

文学评论 | 《幽明录》预言、预兆类故事及其文化心理

-

文学评论 | 后人类语境下“他者”形象的建构

文学评论 | 后人类语境下“他者”形象的建构

-

文学评论 | 试论元杂剧中的信函书写

文学评论 | 试论元杂剧中的信函书写

-

文学评论 | 《喀布尔之燕》中战争的伦理书写

文学评论 | 《喀布尔之燕》中战争的伦理书写

-

文学评论 | 《德伯家的苔丝》中的道路意象分析

文学评论 | 《德伯家的苔丝》中的道路意象分析

-

文学研究 | 论韩孟诗派中韩愈“破”“开”“奇”的艺术创作特点

文学研究 | 论韩孟诗派中韩愈“破”“开”“奇”的艺术创作特点

-

文学研究 | 徐渭传记文学研究

文学研究 | 徐渭传记文学研究

-

文学研究 | 《红楼梦》中“软烟罗”的隐喻分析

文学研究 | 《红楼梦》中“软烟罗”的隐喻分析

-

文学研究 | “他者”视域下女性悲剧对比研究

文学研究 | “他者”视域下女性悲剧对比研究

-

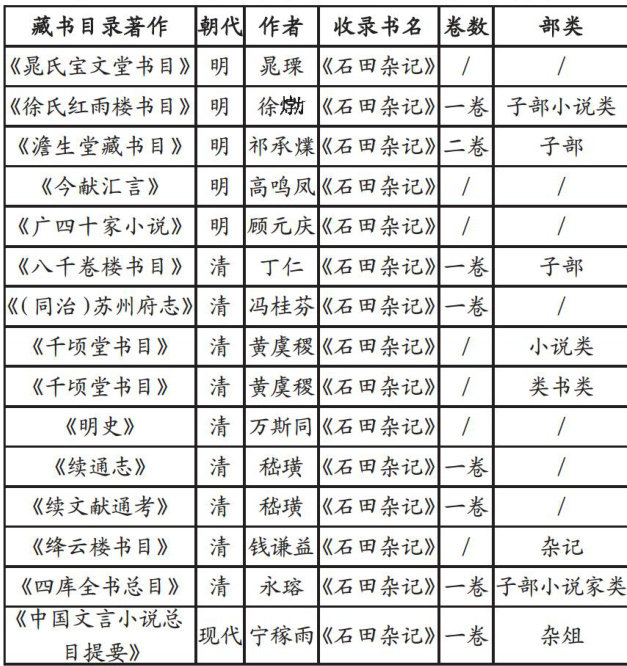

文学研究 | 《石田杂记》考辨

文学研究 | 《石田杂记》考辨

-

文学研究 | 一方水土的文学滋养

文学研究 | 一方水土的文学滋养

-

文化集萃 | 乾嘉时期和坤的形象研究

文化集萃 | 乾嘉时期和坤的形象研究

-

文化集萃 | 两汉时期的学风探析

文化集萃 | 两汉时期的学风探析

-

文化集萃 | 清末新政时期新疆教育概论

文化集萃 | 清末新政时期新疆教育概论

-

文化集萃 | 洛克与卢梭教育旅行思想比较

文化集萃 | 洛克与卢梭教育旅行思想比较

-

文化集萃 | 不其簋研究综述

文化集萃 | 不其簋研究综述

-

文化集萃 | 霍布斯自然状态理论的重构与辩护

文化集萃 | 霍布斯自然状态理论的重构与辩护

-

文化集萃 | 东汉鸿都门学兴衰考

文化集萃 | 东汉鸿都门学兴衰考

-

文化集萃 | 论春秋战国时期燕国农业多样性及农业群体应对自然灾害的措施

文化集萃 | 论春秋战国时期燕国农业多样性及农业群体应对自然灾害的措施

-

文化集萃 | 坊墙内外:宋代市井文化论

文化集萃 | 坊墙内外:宋代市井文化论

-

文艺观察 | 认知困境与多元共生:《怪物》中的罗生门叙事

文艺观察 | 认知困境与多元共生:《怪物》中的罗生门叙事

-

文艺观察 | 《哪吒之魔童闹海》:从神话到数字IP的跨媒介叙事与文化出海

文艺观察 | 《哪吒之魔童闹海》:从神话到数字IP的跨媒介叙事与文化出海

-

文艺观察 | 朱乃正书法探微

文艺观察 | 朱乃正书法探微

-

文化传播 | 接受美学视域下《耳中人》俄英翻译对比研究

文化传播 | 接受美学视域下《耳中人》俄英翻译对比研究

-

文化传播 | 浅谈中国诗歌在法国的译介历程和阐释倾向

文化传播 | 浅谈中国诗歌在法国的译介历程和阐释倾向

-

文化传播 | 心理诗学视域下诗歌文本翻译策略研究

文化传播 | 心理诗学视域下诗歌文本翻译策略研究

-

文化综合 | 北京城区街道命名的探析

文化综合 | 北京城区街道命名的探析

-

文化综合 | 认知语言学视角下易混淆成语比较研究

文化综合 | 认知语言学视角下易混淆成语比较研究

-

文化综合 | 安塞腰鼓文化与现代旅游文创的交融创新

文化综合 | 安塞腰鼓文化与现代旅游文创的交融创新

-

文化综合 | 宿州方言“圪(柯)”字研究

文化综合 | 宿州方言“圪(柯)”字研究

-

文化综合 | 对隐性否定及其语用功能探究

文化综合 | 对隐性否定及其语用功能探究

-

文化综合 | 现代汉语新兴类词缀“门”研究

文化综合 | 现代汉语新兴类词缀“门”研究

-

文化综合 | 安龙县方言的多场景应用研究

文化综合 | 安龙县方言的多场景应用研究

-

文化综合 | “极其”词汇化研究

文化综合 | “极其”词汇化研究

-

文化综合 | 徽州鱼灯的传承与发展研究

文化综合 | 徽州鱼灯的传承与发展研究

-

文化综合 | “酷”的语法化分析

文化综合 | “酷”的语法化分析

-

文化综合 | 山西省临汾市尧都区方言疑问语气词“哩”“呢”研究

文化综合 | 山西省临汾市尧都区方言疑问语气词“哩”“呢”研究

-

文化综合 | 民国初期温州杂字《李山书》考略

文化综合 | 民国初期温州杂字《李山书》考略

-

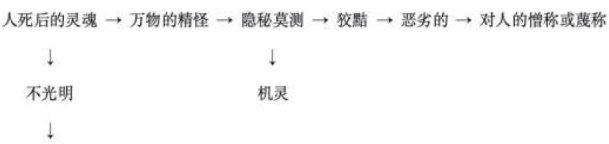

文化综合 | 大同方言“鬼”后缀探析

文化综合 | 大同方言“鬼”后缀探析

过往期刊

更多-

今古文创

2025年42期 -

今古文创

2025年41期 -

今古文创

2025年40期 -

今古文创

2025年39期 -

今古文创

2025年38期 -

今古文创

2025年37期 -

今古文创

2025年36期 -

今古文创

2025年35期 -

今古文创

2025年34期 -

今古文创

2025年33期 -

今古文创

2025年32期 -

今古文创

2025年31期 -

今古文创

2025年30期 -

今古文创

2025年29期 -

今古文创

2025年28期 -

今古文创

2025年27期 -

今古文创

2025年26期 -

今古文创

2025年25期 -

今古文创

2025年24期 -

今古文创

2025年23期 -

今古文创

2025年22期 -

今古文创

2025年21期 -

今古文创

2025年20期 -

今古文创

2025年19期 -

今古文创

2025年18期 -

今古文创

2025年17期 -

今古文创

2025年16期 -

今古文创

2025年15期 -

今古文创

2025年14期 -

今古文创

2025年13期 -

今古文创

2025年12期 -

今古文创

2025年11期 -

今古文创

2025年10期 -

今古文创

2025年09期 -

今古文创

2025年08期 -

今古文创

2025年07期 -

今古文创

2025年06期 -

今古文创

2025年05期 -

今古文创

2025年04期 -

今古文创

2025年03期 -

今古文创

2025年02期 -

今古文创

2025年01期

词族是近年热词,由其诞生的构件“门”与已有的表“负面新闻”的类词缀“门”既有联系也有区别。研究发现 × 门”类词的构件“门”符合类词缀的判断标准,是现代汉语的新兴类词缀,同时,其语义及语义拓展都与实词“门”有关。在对比分析“门,”“门”及二者形成的“ x× 门”“×门”词族后发现,二者在语义基础、语法特征及语言经济性方面存在共性,在意义范畴、音节数量、词根词性和使用人群上存在差异。

词族是近年热词,由其诞生的构件“门”与已有的表“负面新闻”的类词缀“门”既有联系也有区别。研究发现 × 门”类词的构件“门”符合类词缀的判断标准,是现代汉语的新兴类词缀,同时,其语义及语义拓展都与实词“门”有关。在对比分析“门,”“门”及二者形成的“ x× 门”“×门”词族后发现,二者在语义基础、语法特征及语言经济性方面存在共性,在意义范畴、音节数量、词根词性和使用人群上存在差异。

登录

登录