目录

快速导航-

文学评论 | 《金瓶梅词话》中服饰描写的叙事意义

文学评论 | 《金瓶梅词话》中服饰描写的叙事意义

-

文学评论 | 恩古吉小说《大河两岸》第三空间建构研究

文学评论 | 恩古吉小说《大河两岸》第三空间建构研究

-

文学评论 | 从疏离到融入

文学评论 | 从疏离到融入

-

文学评论 | 论迟子建《额尔古纳河右岸》的悲剧意蕴

文学评论 | 论迟子建《额尔古纳河右岸》的悲剧意蕴

-

文学评论 | 越南《金云翘传》中的空间叙事研究

文学评论 | 越南《金云翘传》中的空间叙事研究

-

文学评论 | 精神分析视域下《了不起的盖茨比》中盖茨比的爱情观解析

文学评论 | 精神分析视域下《了不起的盖茨比》中盖茨比的爱情观解析

-

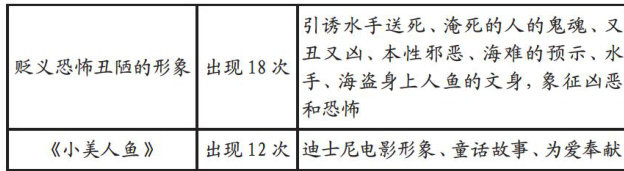

文学评论 | 简单而又矛盾的爱

文学评论 | 简单而又矛盾的爱

-

文学研究 | 危机与重构中晚唐女侠形象书写的现实根源

文学研究 | 危机与重构中晚唐女侠形象书写的现实根源

-

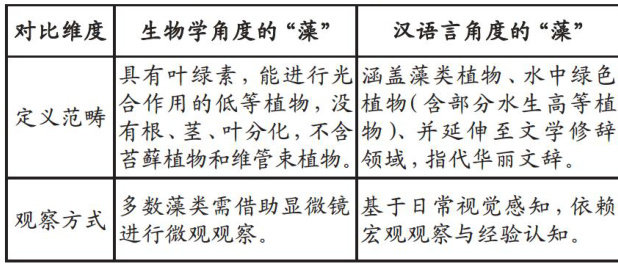

文学研究 | 古诗词中藻类意象及文化内涵探析

文学研究 | 古诗词中藻类意象及文化内涵探析

-

文学研究 | 诗与自然的和声

文学研究 | 诗与自然的和声

-

文学研究 | 儒家思想对金三宜堂汉诗创作的影响

文学研究 | 儒家思想对金三宜堂汉诗创作的影响

-

文学研究 | 时代变迁中的主体性困境对比

文学研究 | 时代变迁中的主体性困境对比

-

文学研究 | 张耒贬適心态的演变对其诗歌创作的影响

文学研究 | 张耒贬適心态的演变对其诗歌创作的影响

-

文学研究 | 城市文化的文学凝练

文学研究 | 城市文化的文学凝练

-

文化集萃 | 鲲鹏与洞穴:中西审美突破的跨文化对话

文化集萃 | 鲲鹏与洞穴:中西审美突破的跨文化对话

-

文化集萃 | 唐朝长安与拜占庭君士坦丁堡的城市比较

文化集萃 | 唐朝长安与拜占庭君士坦丁堡的城市比较

-

文化集萃 | 明清朝贡制度发展初探

文化集萃 | 明清朝贡制度发展初探

-

文化集萃 | 明清时期京杭大运河对山东沿线城市的多维影响

文化集萃 | 明清时期京杭大运河对山东沿线城市的多维影响

-

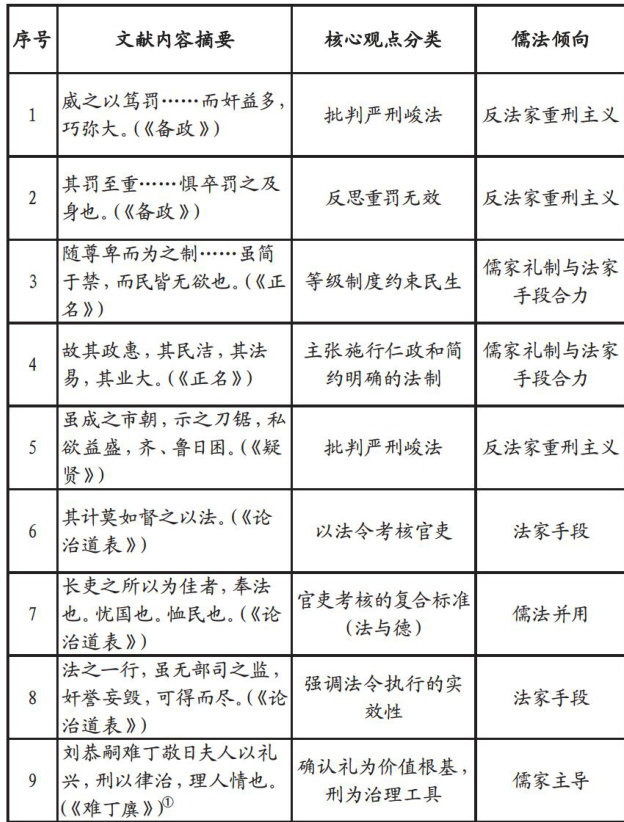

文化集萃 | 刘廙《政论》思想研究

文化集萃 | 刘廙《政论》思想研究

-

文化集萃 | 先秦时期泰山崇祀与夷夏融合

文化集萃 | 先秦时期泰山崇祀与夷夏融合

-

文化集萃 | 论庄子的逍遥生死观

文化集萃 | 论庄子的逍遥生死观

-

文化集萃 | 晚清报刊中女子教育的矛盾性

文化集萃 | 晚清报刊中女子教育的矛盾性

-

文化集萃 | 《温州经籍志》明清集部文献整理的特点与方法

文化集萃 | 《温州经籍志》明清集部文献整理的特点与方法

-

文艺观察 | 互联网视域下短视频与AIGC对电影营销的策略研究

文艺观察 | 互联网视域下短视频与AIGC对电影营销的策略研究

-

文艺观察 | 从文化记忆视角看真人秀《万卷风雅集》对文学地理空间的建构

文艺观察 | 从文化记忆视角看真人秀《万卷风雅集》对文学地理空间的建构

-

文艺观察 | 成都漆艺的生活美学转型与文化重构

文艺观察 | 成都漆艺的生活美学转型与文化重构

-

文化传播 | 地方传统文化国际传播的数智化发展路径研究

文化传播 | 地方传统文化国际传播的数智化发展路径研究

-

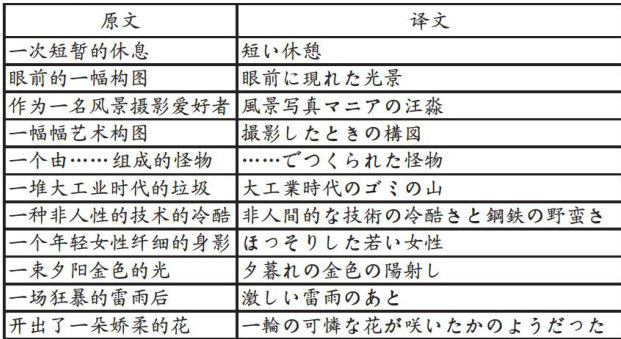

文化传播 | 基于加译与减译视角的《三体》日译研究

文化传播 | 基于加译与减译视角的《三体》日译研究

-

文化传播 | 文言文英译转换模式与策略研究

文化传播 | 文言文英译转换模式与策略研究

-

文化传播 | 甘孜州红色文化短视频传播策略探析

文化传播 | 甘孜州红色文化短视频传播策略探析

-

文化传播 | 文化负载词意象内涵及其英译文本研究

文化传播 | 文化负载词意象内涵及其英译文本研究

-

文化传播 | 基于多模态话语分析的非遗文化传播路径研究

文化传播 | 基于多模态话语分析的非遗文化传播路径研究

-

文化综合 | 汉日空间维度词“宽/広い”语义隐喻对比研究

文化综合 | 汉日空间维度词“宽/広い”语义隐喻对比研究

-

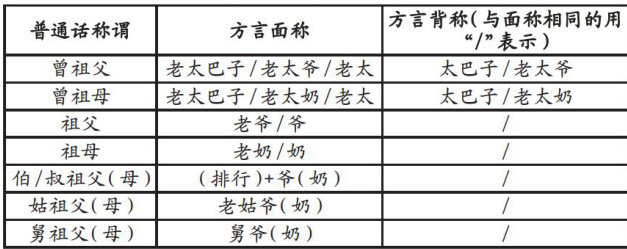

文化综合 | 固始方言亲属称谓词及其文化内涵研究

文化综合 | 固始方言亲属称谓词及其文化内涵研究

-

文化综合 | {降}{沈}的历时用字演变考察

文化综合 | {降}{沈}的历时用字演变考察

-

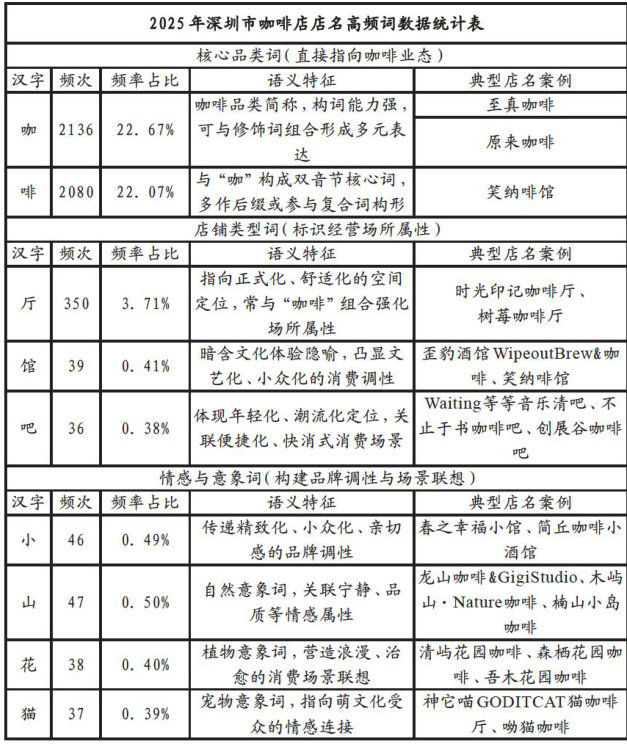

文化综合 | 深圳咖啡店店名特征与社会文化分析

文化综合 | 深圳咖啡店店名特征与社会文化分析

-

文化综合 | 网络用语“六”及其衍生词研究

文化综合 | 网络用语“六”及其衍生词研究

-

文化综合 | 跨文化传播视角下浅析网络流行语

文化综合 | 跨文化传播视角下浅析网络流行语

-

文化综合 | 网络流行语“入坑”研究

文化综合 | 网络流行语“入坑”研究

-

文化综合 | 从中英酒文化谚语对比分析中外文化差异

文化综合 | 从中英酒文化谚语对比分析中外文化差异

-

文化综合 | “诗游凉州·岑参行迹”文化微旅游创意研究

文化综合 | “诗游凉州·岑参行迹”文化微旅游创意研究

-

文化综合 | 微语言链式变异路径研究

文化综合 | 微语言链式变异路径研究

过往期刊

更多-

今古文创

2025年38期 -

今古文创

2025年37期 -

今古文创

2025年36期 -

今古文创

2025年35期 -

今古文创

2025年34期 -

今古文创

2025年33期 -

今古文创

2025年32期 -

今古文创

2025年31期 -

今古文创

2025年30期 -

今古文创

2025年29期 -

今古文创

2025年28期 -

今古文创

2025年27期 -

今古文创

2025年26期 -

今古文创

2025年25期 -

今古文创

2025年24期 -

今古文创

2025年23期 -

今古文创

2025年22期 -

今古文创

2025年21期 -

今古文创

2025年20期 -

今古文创

2025年19期 -

今古文创

2025年18期 -

今古文创

2025年17期 -

今古文创

2025年16期 -

今古文创

2025年15期 -

今古文创

2025年14期 -

今古文创

2025年13期 -

今古文创

2025年12期 -

今古文创

2025年11期 -

今古文创

2025年10期 -

今古文创

2025年09期 -

今古文创

2025年08期 -

今古文创

2025年07期 -

今古文创

2025年06期 -

今古文创

2025年05期 -

今古文创

2025年04期 -

今古文创

2025年03期 -

今古文创

2025年02期 -

今古文创

2025年01期

登录

登录