目录

快速导航-

研究报告专论 | 去除环境空气中挥发性有机物的可再生活性炭吸附性能研究

研究报告专论 | 去除环境空气中挥发性有机物的可再生活性炭吸附性能研究

-

研究报告专论 | 硅酮结构密封胶拉伸粘接强度与耐疲劳及耐久性研究

研究报告专论 | 硅酮结构密封胶拉伸粘接强度与耐疲劳及耐久性研究

-

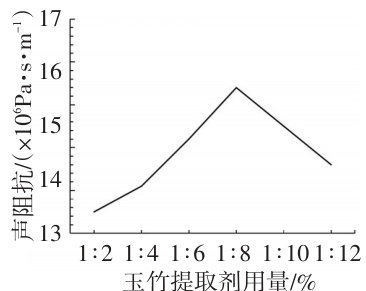

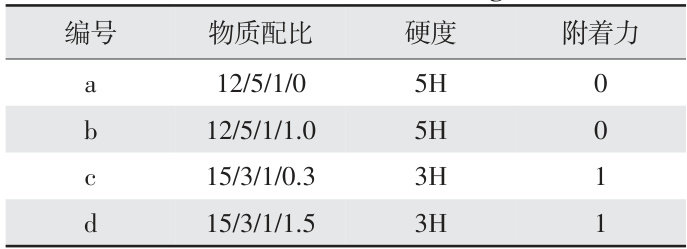

研究报告专论 | 一种新型档案装订用改性胶粘剂制备及性能研究

研究报告专论 | 一种新型档案装订用改性胶粘剂制备及性能研究

-

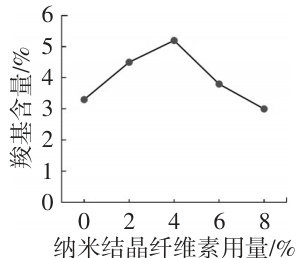

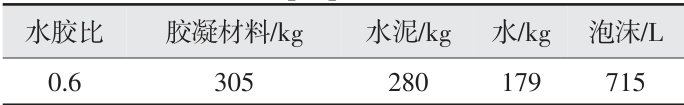

研究报告专论 | 一种铁路灾害治理用高强轻质泡沫混凝土制备及应用研究

研究报告专论 | 一种铁路灾害治理用高强轻质泡沫混凝土制备及应用研究

-

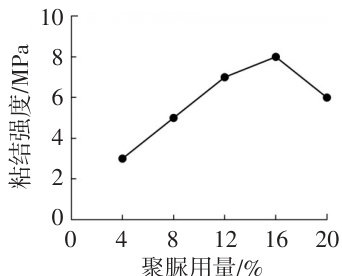

研究报告专论 | 一种新型聚脲环氧修复砂浆制备及性能优化研究

研究报告专论 | 一种新型聚脲环氧修复砂浆制备及性能优化研究

-

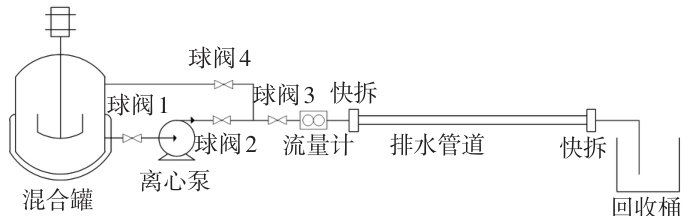

研究报告专论 | 排水管道内粘附和悬浮颗粒沉积量影响及冲刷特性研究

研究报告专论 | 排水管道内粘附和悬浮颗粒沉积量影响及冲刷特性研究

-

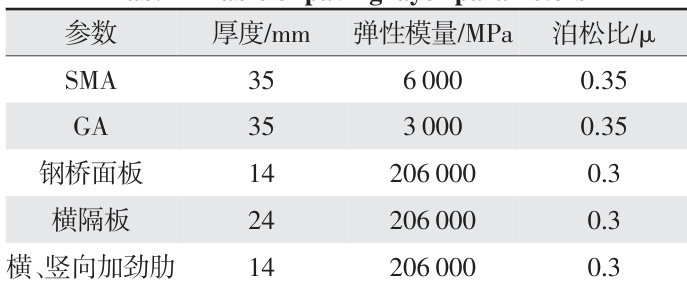

研究报告专论 | 浇筑式沥青GA-10+SMA-10 与混凝土铺装层的结构力学研究

研究报告专论 | 浇筑式沥青GA-10+SMA-10 与混凝土铺装层的结构力学研究

-

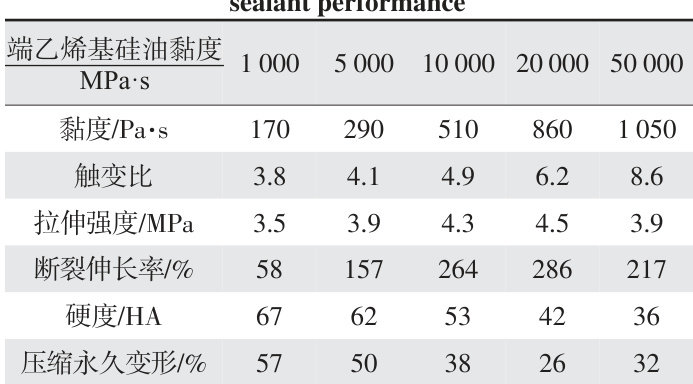

研究报告专论 | 低压缩永久变形CIPG 有机硅密封胶制备与性能研究

研究报告专论 | 低压缩永久变形CIPG 有机硅密封胶制备与性能研究

-

研究报告专论 | 单双组分水性氯丁胶粘剂制备及性能比较研究

研究报告专论 | 单双组分水性氯丁胶粘剂制备及性能比较研究

-

研究报告专论 | 石墨烯改性数字雕刻用绿色涂料制备及性能比较研究

研究报告专论 | 石墨烯改性数字雕刻用绿色涂料制备及性能比较研究

-

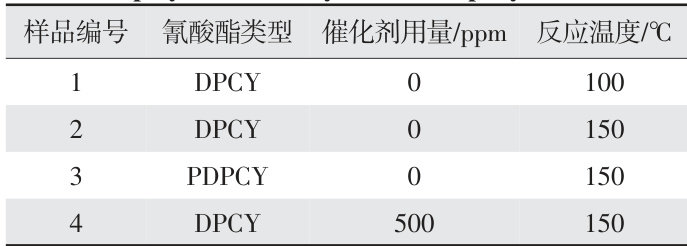

研究报告专论 | 基于FTIR 跟踪的氰酸酯与环氧树脂共聚反应过程研究

研究报告专论 | 基于FTIR 跟踪的氰酸酯与环氧树脂共聚反应过程研究

-

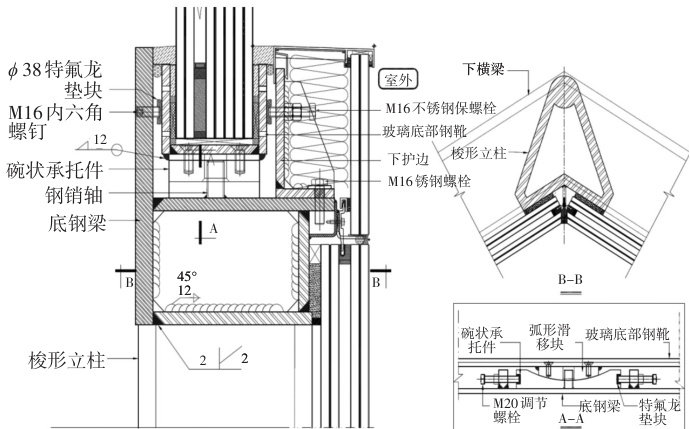

研究报告专论 | 互为支撑全玻璃幕墙施工技术及施胶工艺优化研究

研究报告专论 | 互为支撑全玻璃幕墙施工技术及施胶工艺优化研究

-

研究报告专论 | 超声检查用聚丙烯酰胺水凝胶配比优化制备及临床应用

研究报告专论 | 超声检查用聚丙烯酰胺水凝胶配比优化制备及临床应用

-

研究报告专论 | 耐高温有机硅树脂与有机硅橡胶复配改性研究

研究报告专论 | 耐高温有机硅树脂与有机硅橡胶复配改性研究

-

材料科技应用 | 高温后纤维再生混凝土的力学性能试验研究

材料科技应用 | 高温后纤维再生混凝土的力学性能试验研究

-

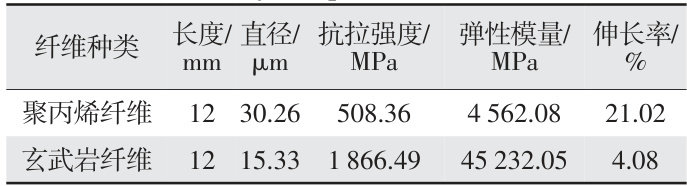

材料科技应用 | 混掺纤维对混凝土力学性能的影响探究

材料科技应用 | 混掺纤维对混凝土力学性能的影响探究

-

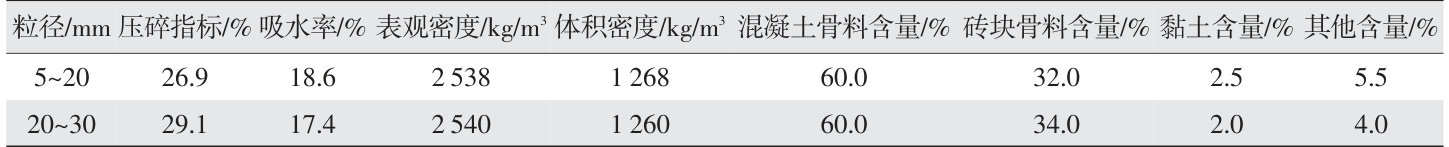

材料科技应用 | 再生砖混骨料配比优化试验与路用性能分析

材料科技应用 | 再生砖混骨料配比优化试验与路用性能分析

-

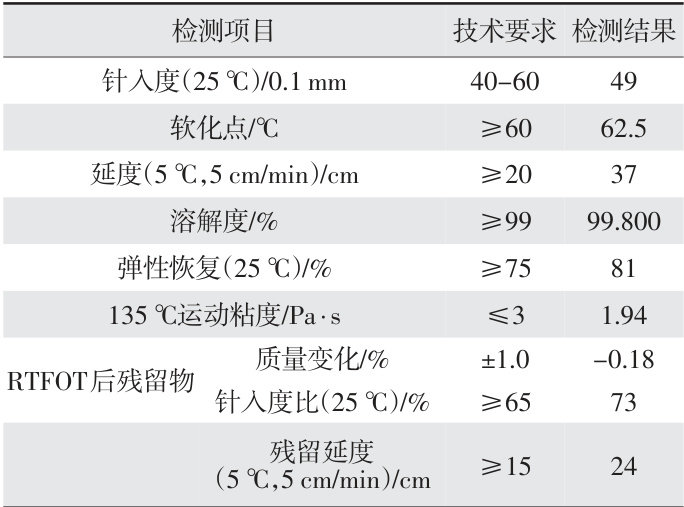

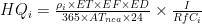

材料科技应用 | 不同纤维种类及掺量对沥青混合料路用性能的影响研究

材料科技应用 | 不同纤维种类及掺量对沥青混合料路用性能的影响研究

-

材料科技应用 | 超细粉煤灰轻骨料混凝土制备与抗腐蚀耐久性探究

材料科技应用 | 超细粉煤灰轻骨料混凝土制备与抗腐蚀耐久性探究

-

材料科技应用 | 基于绿色环保的化工企业VOCs 排放特征比较研究

材料科技应用 | 基于绿色环保的化工企业VOCs 排放特征比较研究

-

材料科技应用 | 交通工程中的新型材料应用与结构创新设计研究

材料科技应用 | 交通工程中的新型材料应用与结构创新设计研究

-

材料科技应用 | 碳纤维增强复材特性分析及在煤矿井下设备中的应用

材料科技应用 | 碳纤维增强复材特性分析及在煤矿井下设备中的应用

-

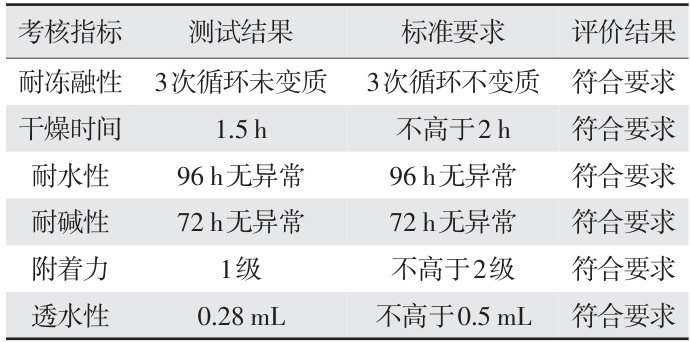

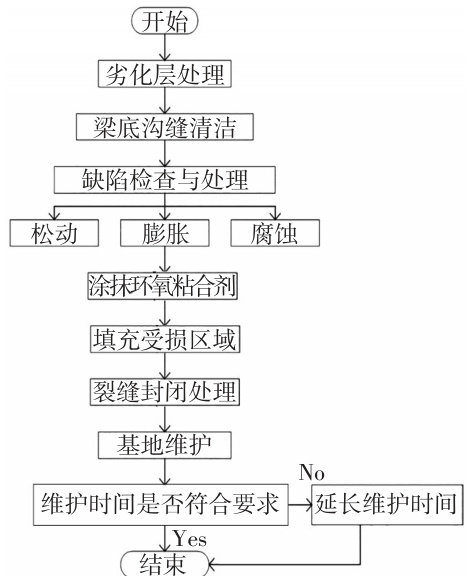

材料科技应用 | 高速公路桥梁混凝土护栏复合涂层材料的耐久性研究

材料科技应用 | 高速公路桥梁混凝土护栏复合涂层材料的耐久性研究

-

材料科技应用 | 先进复材在航空飞行器上的应用及加工成形技术探究

材料科技应用 | 先进复材在航空飞行器上的应用及加工成形技术探究

-

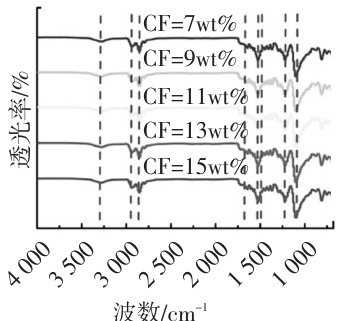

材料科技应用 | 冻融循环对非水反应高聚物材料抗剪特性的影响研究

材料科技应用 | 冻融循环对非水反应高聚物材料抗剪特性的影响研究

-

材料科技应用 | 呼吸机硅胶导管抗菌性能修饰及临床护理应用效果验证

材料科技应用 | 呼吸机硅胶导管抗菌性能修饰及临床护理应用效果验证

-

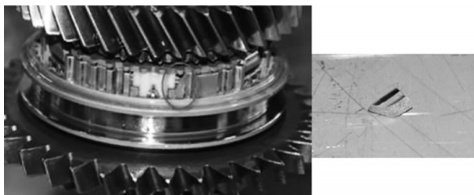

材料科技应用 | 基于CAE 的变速器齿毂断裂原因分析及解决方案

材料科技应用 | 基于CAE 的变速器齿毂断裂原因分析及解决方案

-

材料科技应用 | 一种新飞机防火高分子复合材料制备与性能分析

材料科技应用 | 一种新飞机防火高分子复合材料制备与性能分析

-

材料科技应用 | 碳纤维复合材料在加固混凝土桥梁中的应用研究

材料科技应用 | 碳纤维复合材料在加固混凝土桥梁中的应用研究

-

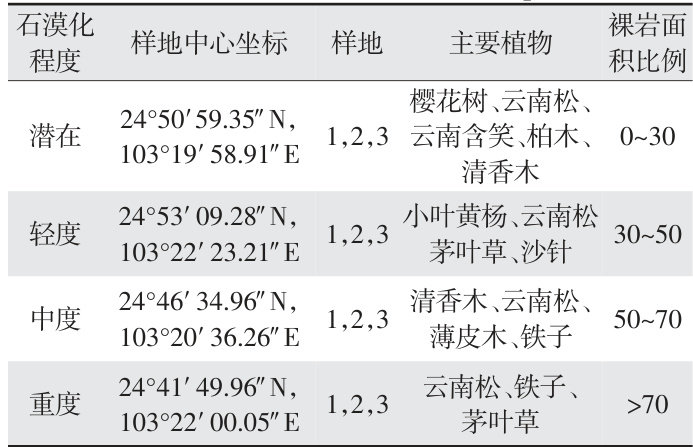

化学化工资源 | 岩溶区不同石漠等级土壤-凋落物-植物生态化学计量特征

化学化工资源 | 岩溶区不同石漠等级土壤-凋落物-植物生态化学计量特征

-

化学化工资源 | 超超临界机组SCR 脱硝喷氨系统改造与技术优化

化学化工资源 | 超超临界机组SCR 脱硝喷氨系统改造与技术优化

-

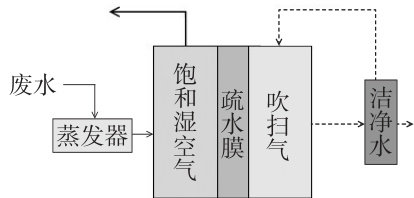

化学化工资源 | 基于非接触式膜蒸馏技术的放射性废水处理系统研究

化学化工资源 | 基于非接触式膜蒸馏技术的放射性废水处理系统研究

-

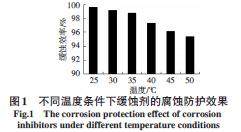

化学化工资源 | 低碳经济背景下的煤矿综采机械设备防腐技术研究

化学化工资源 | 低碳经济背景下的煤矿综采机械设备防腐技术研究

-

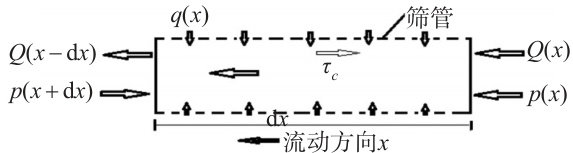

化学化工资源 | 一种自动调整产液剖面的水平井控流设计

化学化工资源 | 一种自动调整产液剖面的水平井控流设计

-

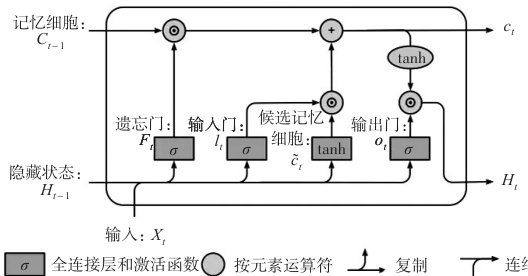

发明创新试验 | 基于CNN-LSTM 的煤矿设备故障特征识别模型优化

发明创新试验 | 基于CNN-LSTM 的煤矿设备故障特征识别模型优化

-

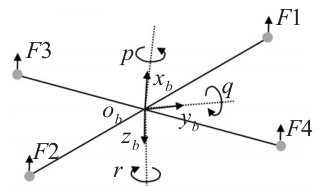

发明创新试验 | 基于无人机技术的输电线路巡检跟踪控制系统仿真

发明创新试验 | 基于无人机技术的输电线路巡检跟踪控制系统仿真

-

发明创新试验 | 基于多元数据融合的现场安全违章自动感知技术研究

发明创新试验 | 基于多元数据融合的现场安全违章自动感知技术研究

-

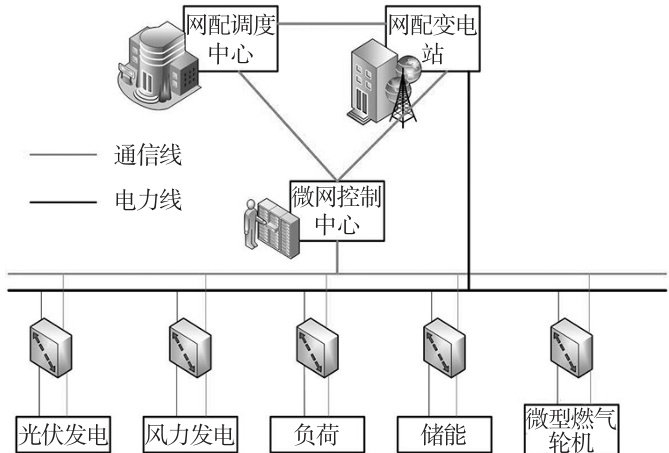

发明创新试验 | 基于一致性算法的新能源储能系统功率协调控制方法

发明创新试验 | 基于一致性算法的新能源储能系统功率协调控制方法

-

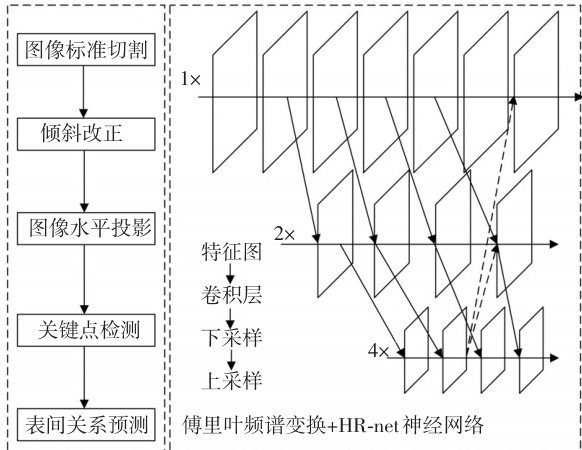

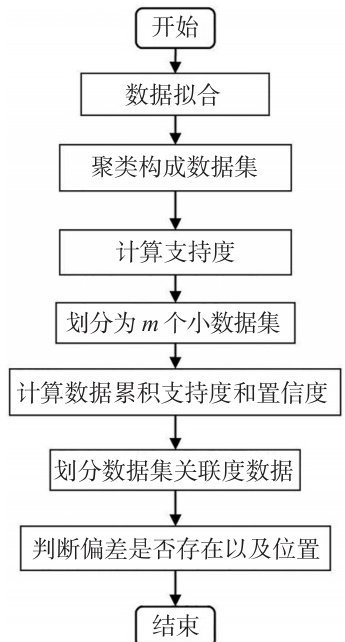

发明创新试验 | 基于人工智能的数据表间关联关系自动识别技术研究

发明创新试验 | 基于人工智能的数据表间关联关系自动识别技术研究

-

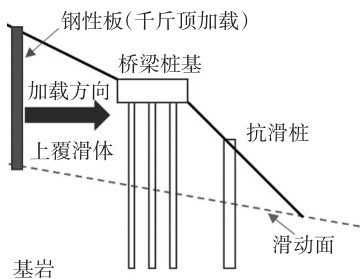

工程技术优化 | 边坡下推力对边坡桥梁桩基土压力分布规律的影响研究

工程技术优化 | 边坡下推力对边坡桥梁桩基土压力分布规律的影响研究

-

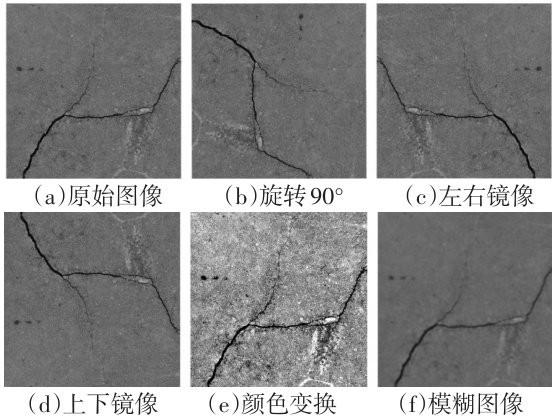

工程技术优化 | 基于深度学习的核电站混凝土构筑物结构损伤检测研究

工程技术优化 | 基于深度学习的核电站混凝土构筑物结构损伤检测研究

-

工程技术优化 | 横向位移作用下桥梁桩基变形分析与加固处理技术

工程技术优化 | 横向位移作用下桥梁桩基变形分析与加固处理技术

-

工程技术优化 | 基于图形语法的建筑平面智能设计方法研究

工程技术优化 | 基于图形语法的建筑平面智能设计方法研究

-

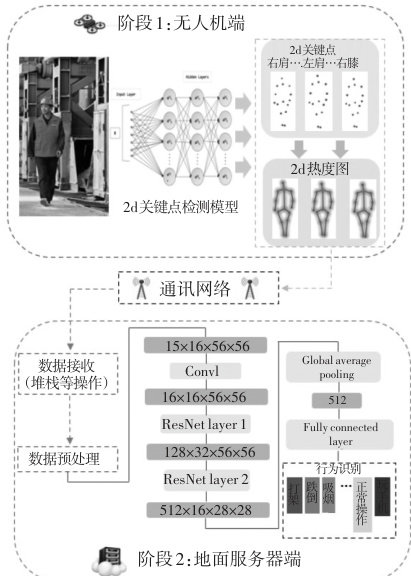

工程技术优化 | 基于云-边协同的电作业人员行为识别算法

工程技术优化 | 基于云-边协同的电作业人员行为识别算法

-

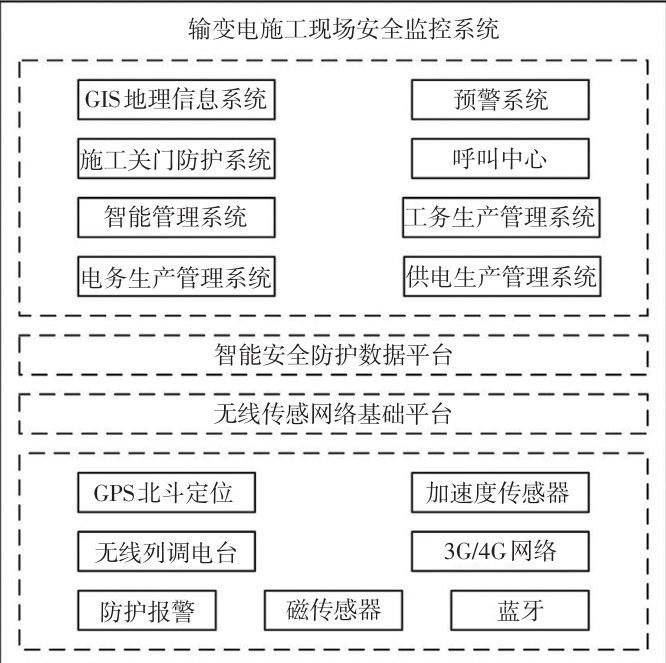

智能设计检测 | 输变电施工现场安全监控系统精准度改进设计

智能设计检测 | 输变电施工现场安全监控系统精准度改进设计

-

智能设计检测 | 基于机器学习的变压器油色谱分析监测系统研究

智能设计检测 | 基于机器学习的变压器油色谱分析监测系统研究

-

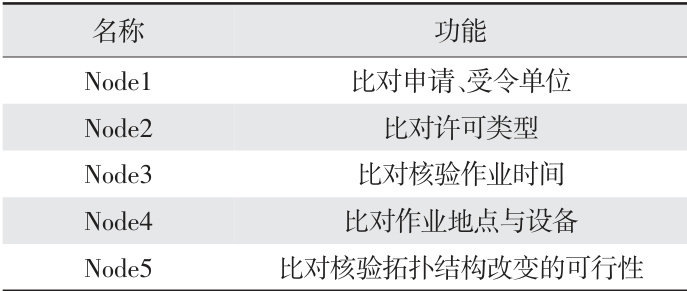

智能设计检测 | 基于BiLSTM-CRF 与BT 防误智能调控一体化平台设计

智能设计检测 | 基于BiLSTM-CRF 与BT 防误智能调控一体化平台设计

-

智能设计检测 | 基于多元数据融合的输电线路风险因素分析及特征提取

智能设计检测 | 基于多元数据融合的输电线路风险因素分析及特征提取

-

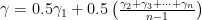

智能设计检测 | 基于在线PID 技术的气体监测电缆故障预警系统设计

智能设计检测 | 基于在线PID 技术的气体监测电缆故障预警系统设计

)处理,对比分析了室温和高温处理后纤维再生混凝土的外观形貌、质量损失率、抗压强度和劈裂抗拉强度。结果表明,从室温至 775°C 高温,纤维再生混凝土会从黑灰色转变为灰白色。随着温度逐渐升高,纤维再生混凝土的质量损失率呈现逐渐增大的趋势,在温度为

)处理,对比分析了室温和高温处理后纤维再生混凝土的外观形貌、质量损失率、抗压强度和劈裂抗拉强度。结果表明,从室温至 775°C 高温,纤维再生混凝土会从黑灰色转变为灰白色。随着温度逐渐升高,纤维再生混凝土的质量损失率呈现逐渐增大的趋势,在温度为  时纤维再生混凝土的质量损失率达到 8.67% 。除 175°C,375°C 高温处理后纤维再生混凝土的平均抗压强度会相较室温下纤维再生混凝土试件升高外,其余高温处理后纤维再生混凝土试件的平均抗压强度都会减小。高温处理后纤维再生混凝土的平均劈裂抗拉强度会相较室温下纤维再生混凝土试件减小,且温度升高会使得平均劈裂抗拉强度减小。

时纤维再生混凝土的质量损失率达到 8.67% 。除 175°C,375°C 高温处理后纤维再生混凝土的平均抗压强度会相较室温下纤维再生混凝土试件升高外,其余高温处理后纤维再生混凝土试件的平均抗压强度都会减小。高温处理后纤维再生混凝土的平均劈裂抗拉强度会相较室温下纤维再生混凝土试件减小,且温度升高会使得平均劈裂抗拉强度减小。

登录

登录