目录

快速导航-

政治 | 欧洲政党入宪和政党法律规范的确立

政治 | 欧洲政党入宪和政党法律规范的确立

-

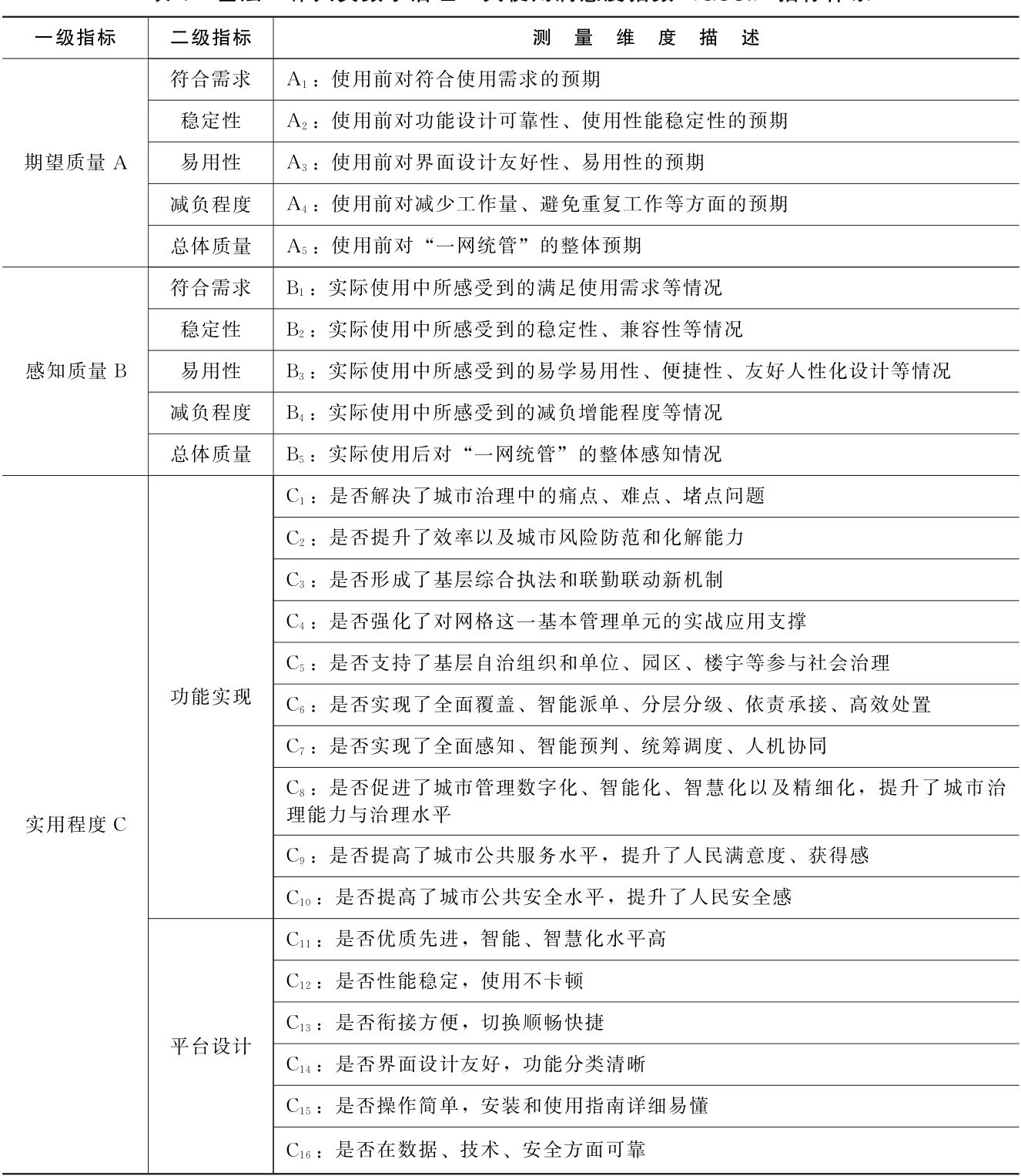

大城市公共治理 | 基层工作人员数字治理工具使用满意度分析

大城市公共治理 | 基层工作人员数字治理工具使用满意度分析

-

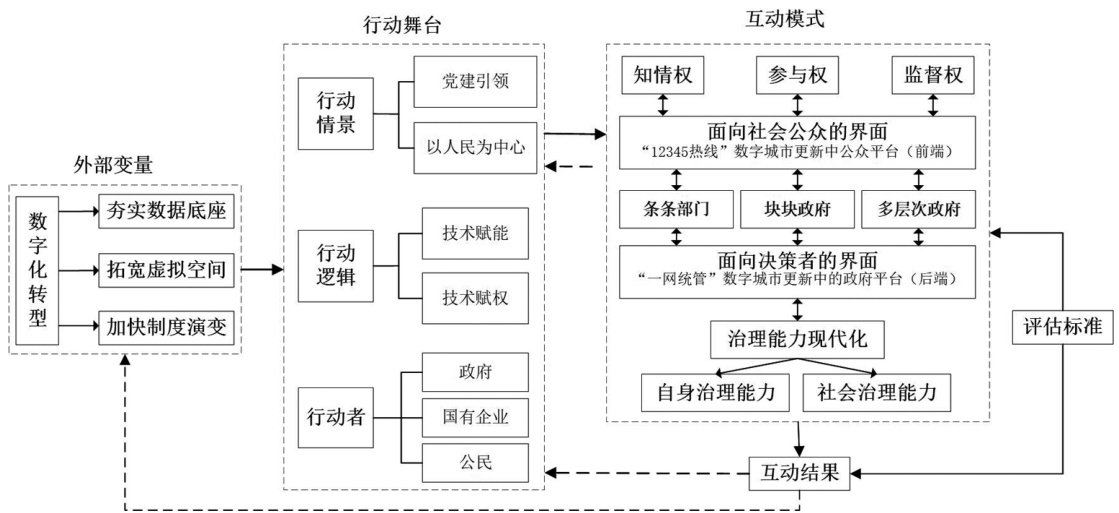

大城市公共治理 | 数字化转型视域下上海城市更新的运行逻辑及实践路径研究

大城市公共治理 | 数字化转型视域下上海城市更新的运行逻辑及实践路径研究

-

政府·社会 | 信息偏好与信息环境:中国城市居民数字参与影响因素的跨层次实证分析

政府·社会 | 信息偏好与信息环境:中国城市居民数字参与影响因素的跨层次实证分析

-

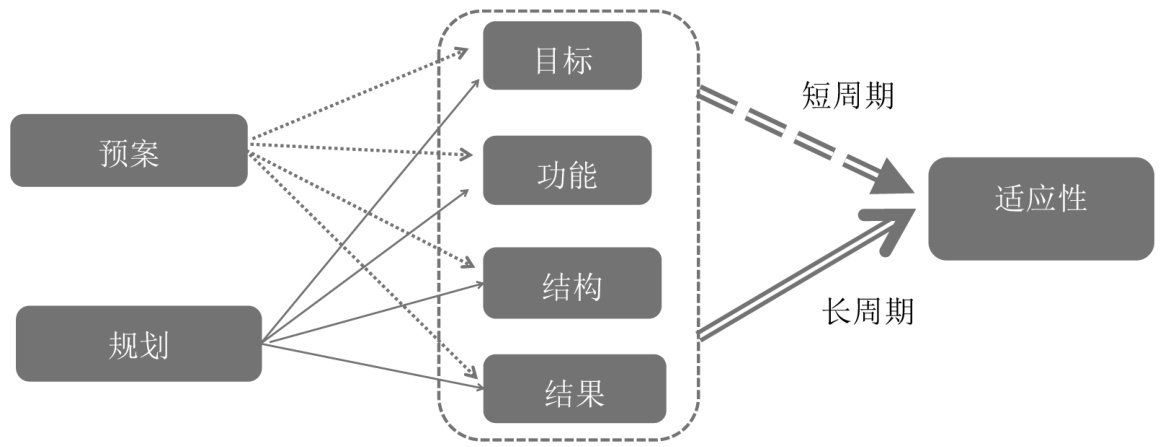

政府·社会 | 以计划性提升适应性:应急规划与应急预案差异的比较分析

政府·社会 | 以计划性提升适应性:应急规划与应急预案差异的比较分析

-

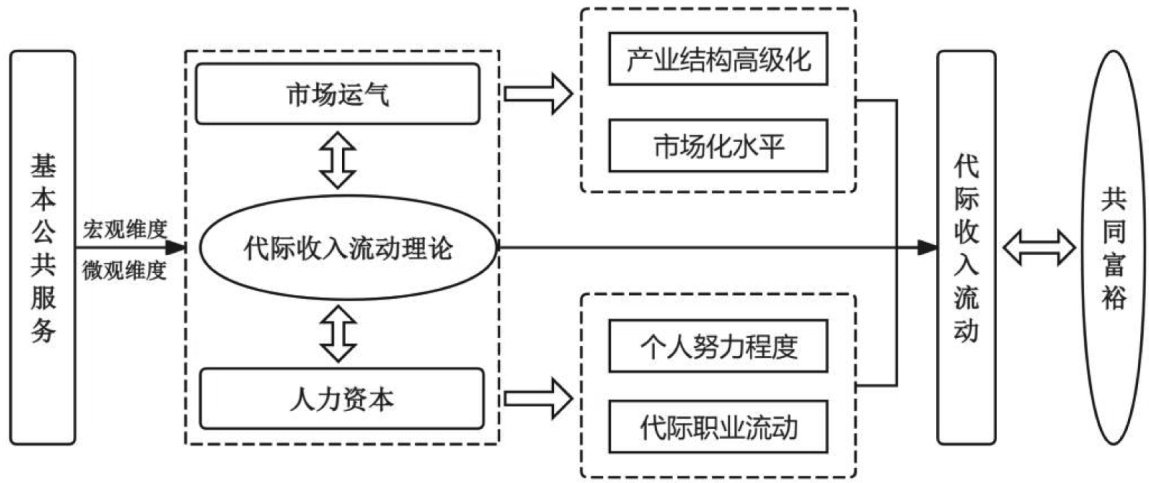

政府·社会 | 地方基本公共服务的代际收入流动效应

政府·社会 | 地方基本公共服务的代际收入流动效应

-

政府·社会 | 身份赋予与网络重构:“棘手问题”中的“公共价值创造”何以可能

政府·社会 | 身份赋予与网络重构:“棘手问题”中的“公共价值创造”何以可能

-

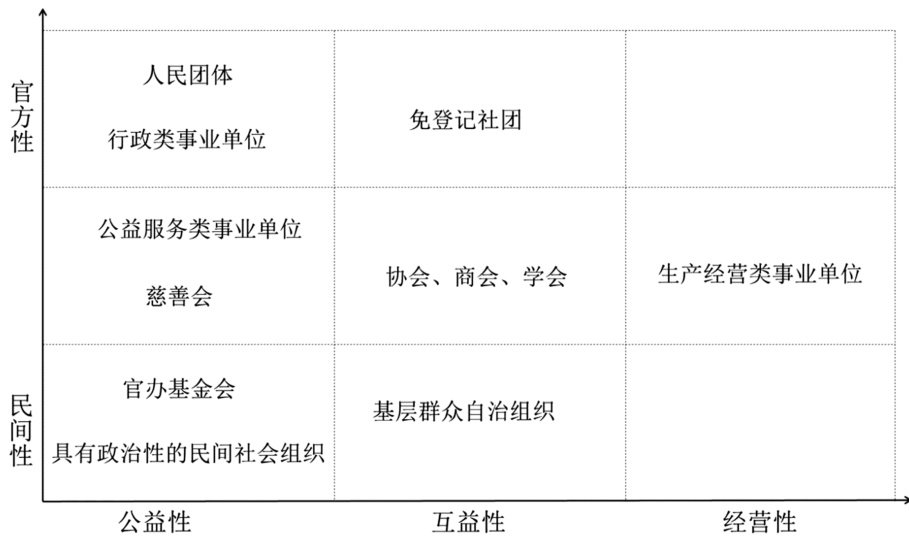

政府·社会 | 重思当代中国的 “第三领域”:内在谱系与演生逻辑

政府·社会 | 重思当代中国的 “第三领域”:内在谱系与演生逻辑

-

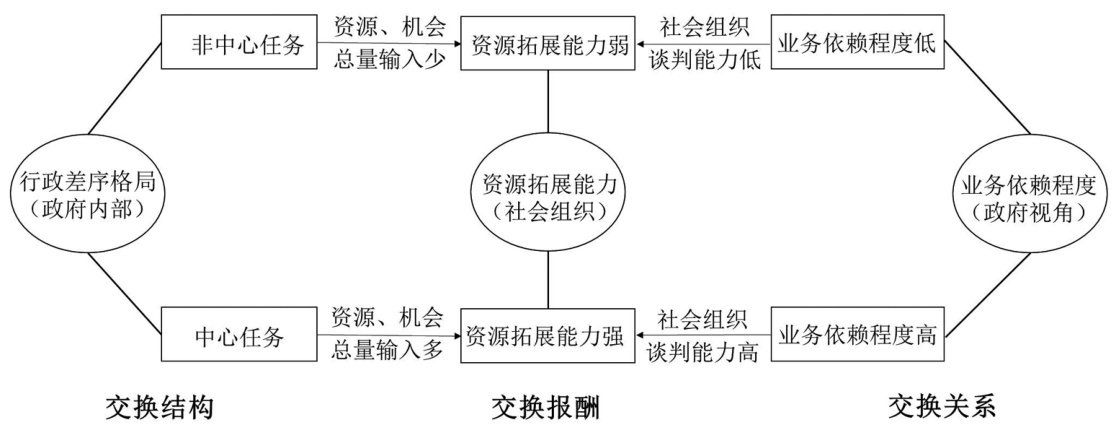

政府·社会 | 借势增能:行政差序格局下社会组织建构资源拓展能力的内在逻辑

政府·社会 | 借势增能:行政差序格局下社会组织建构资源拓展能力的内在逻辑

登录

登录