目录

快速导航-

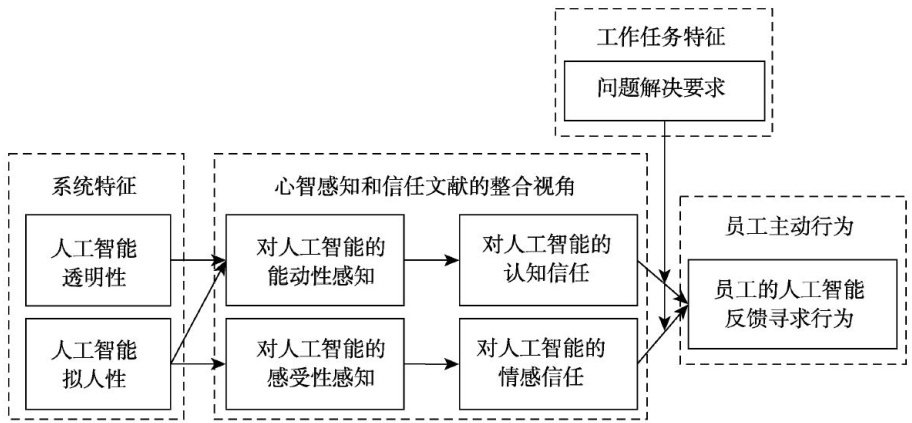

研究构想 | 人工智能反馈寻求行为的驱动机制及其影响效应

研究构想 | 人工智能反馈寻求行为的驱动机制及其影响效应

-

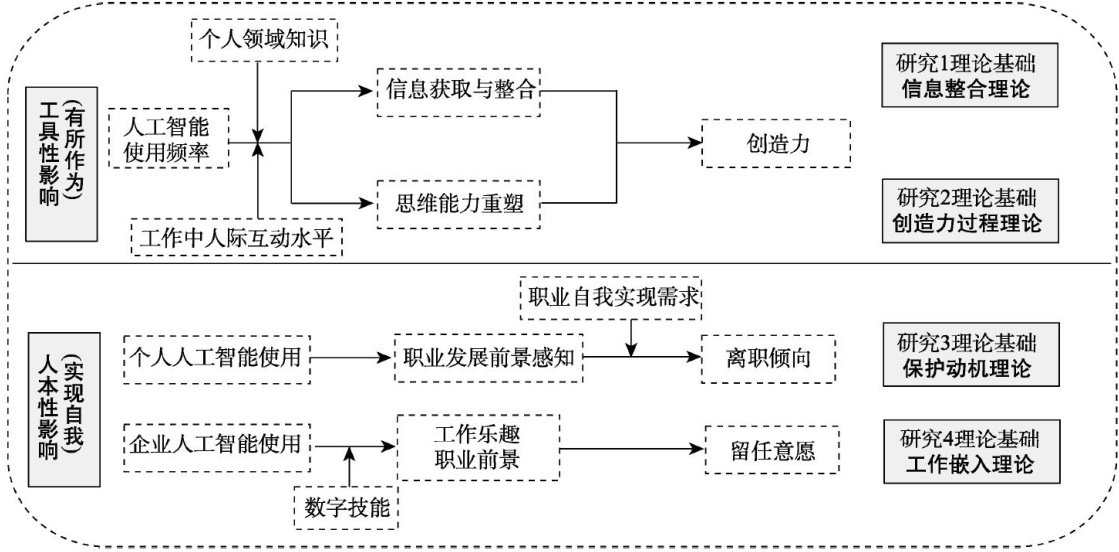

研究构想 | 人工智能对知识型员工的影响及作用机制

研究构想 | 人工智能对知识型员工的影响及作用机制

-

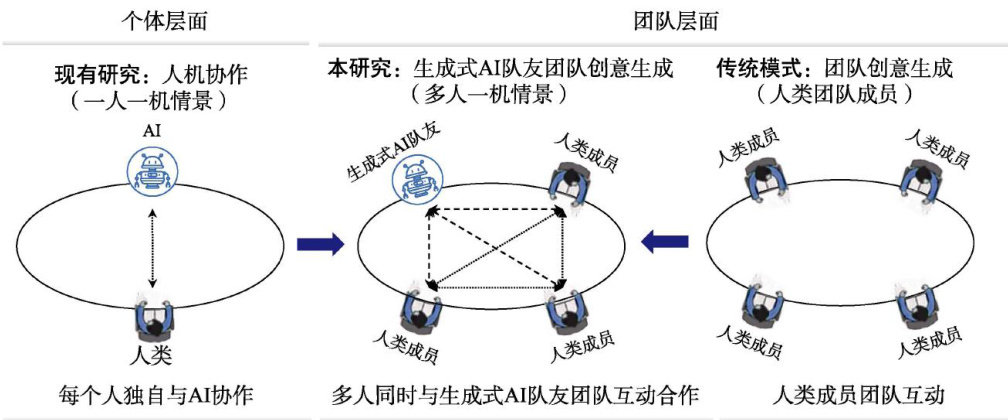

研究构想 | 生成式人工智能队友如何影响团队新产品创意生成?基于团队过程的视角

研究构想 | 生成式人工智能队友如何影响团队新产品创意生成?基于团队过程的视角

-

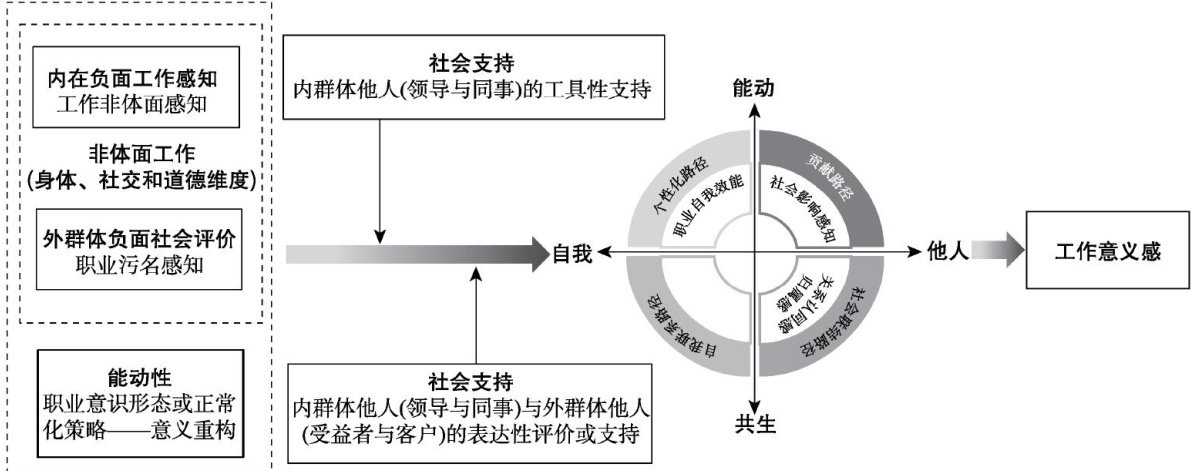

研究构想 | 非体面工作对其从业者工作意义感的影响机制

研究构想 | 非体面工作对其从业者工作意义感的影响机制

-

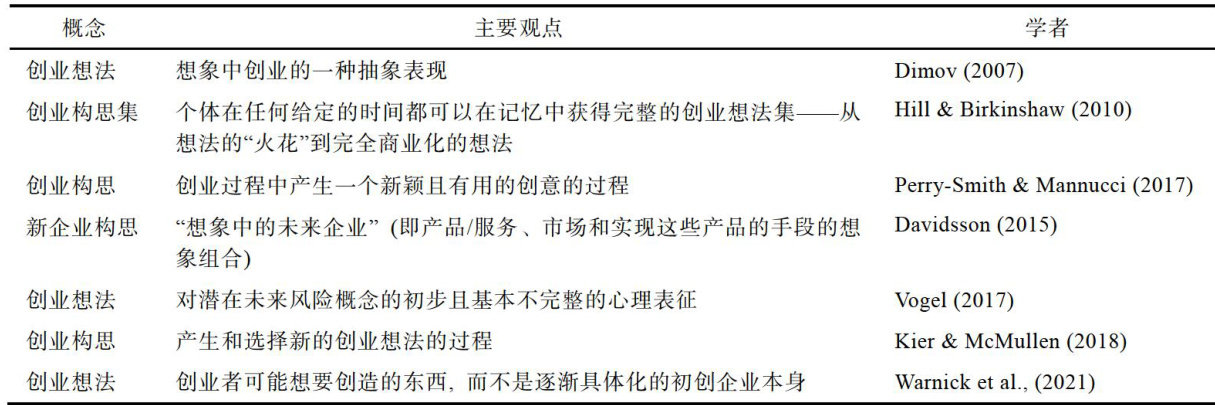

研究构想 | 贫穷限制想象?贫困心态对创业构思的影响

研究构想 | 贫穷限制想象?贫困心态对创业构思的影响

-

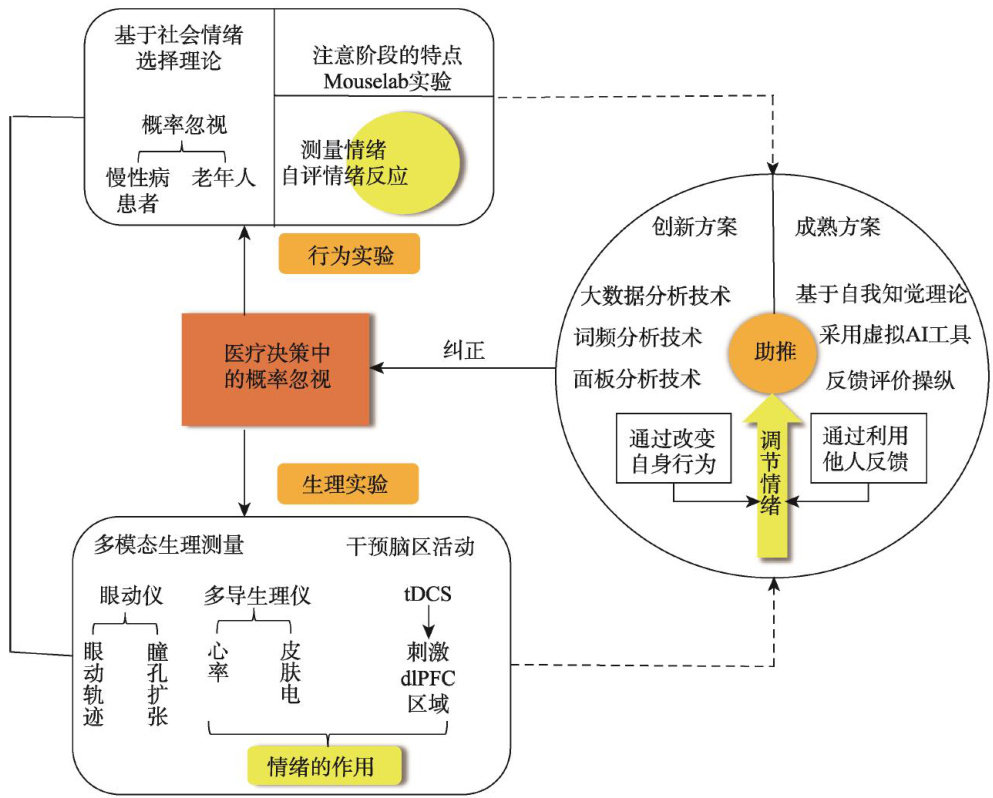

研究构想 | 医疗决策中的概率忽视:内在机制及干预

研究构想 | 医疗决策中的概率忽视:内在机制及干预

-

研究方法 | 从读脑到调脑:基于心理学视角的脑机接口神经调控应用与机制

研究方法 | 从读脑到调脑:基于心理学视角的脑机接口神经调控应用与机制

-

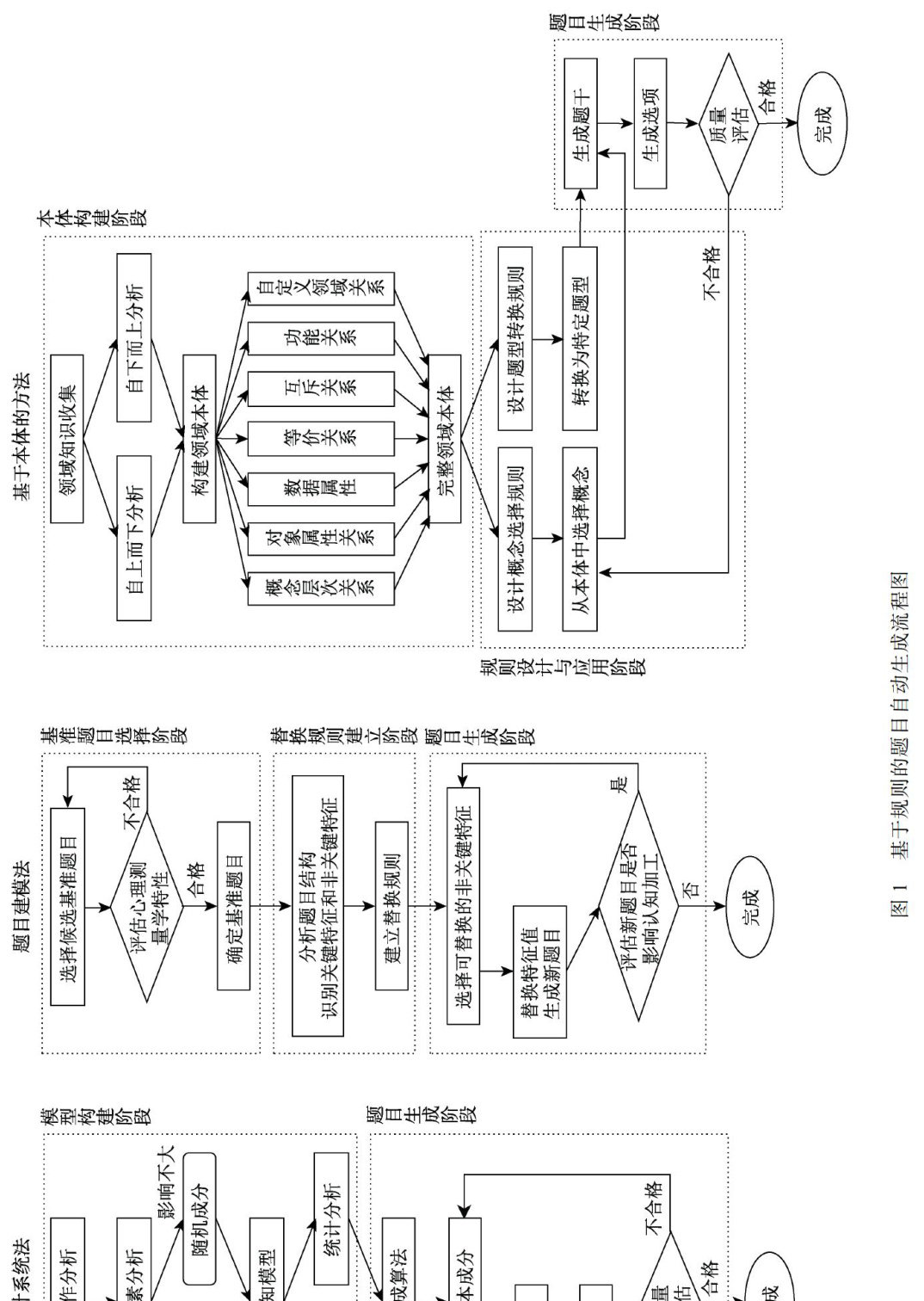

研究方法 | 题目自动生成的技术革新与现实挑战

研究方法 | 题目自动生成的技术革新与现实挑战

-

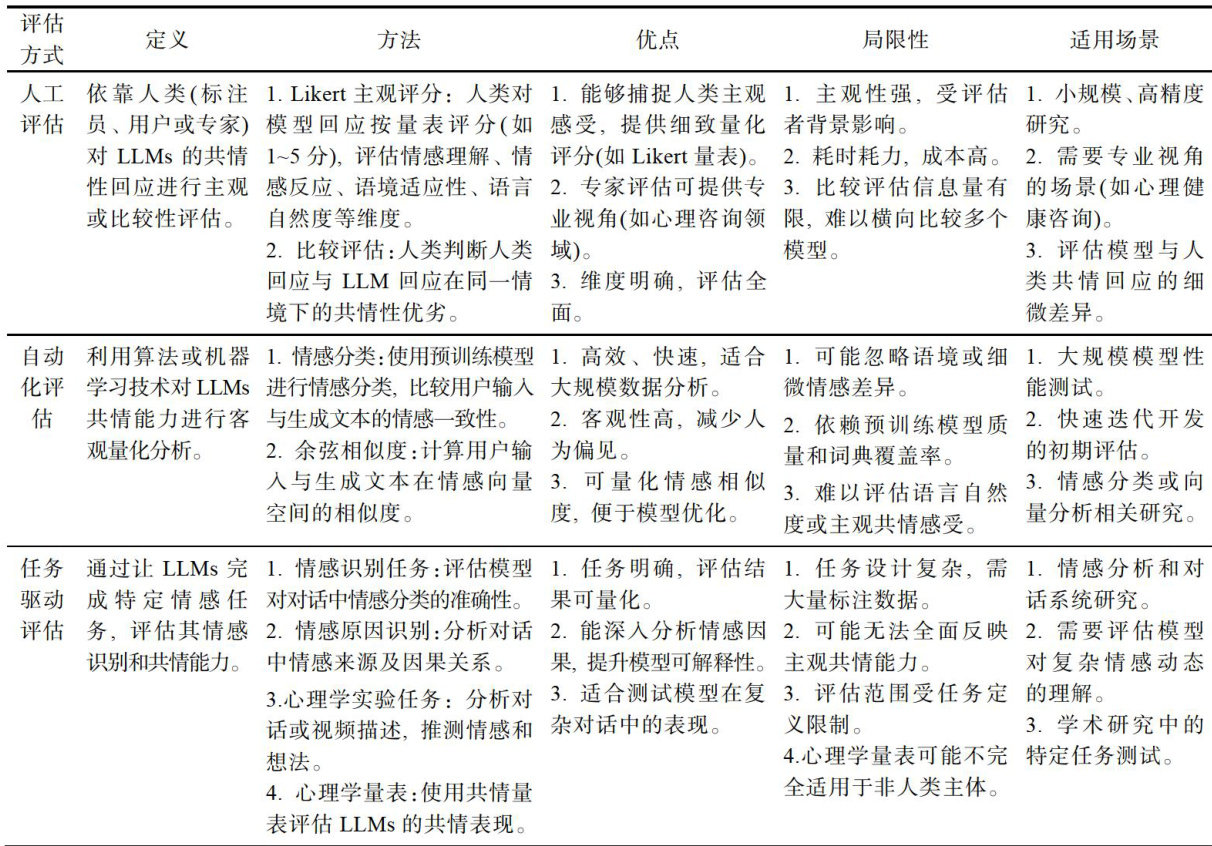

研究前沿 | 大语言模型的共情模拟:评估、提升与挑战

研究前沿 | 大语言模型的共情模拟:评估、提升与挑战

-

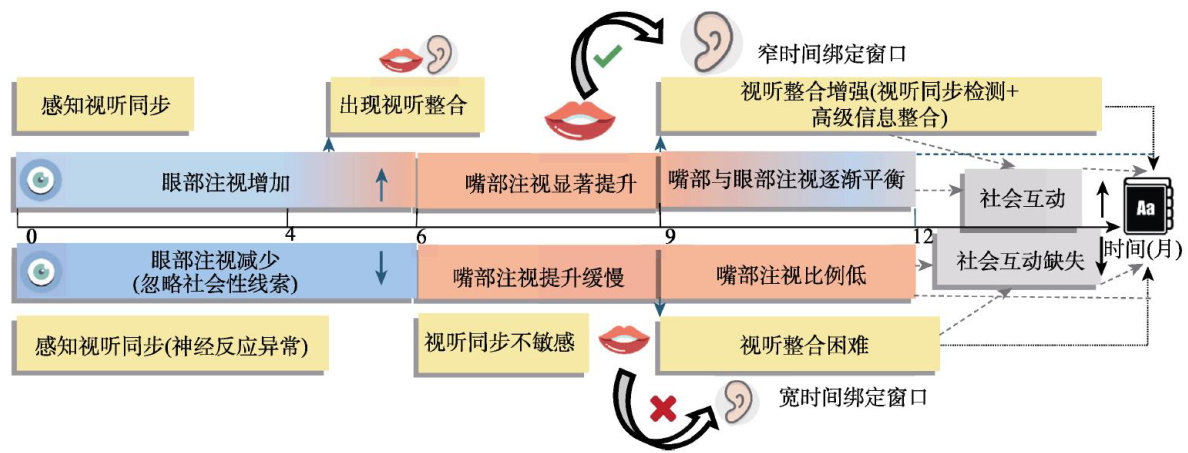

研究前沿 | 视听协同发展在婴儿期语言习得中的作用:典型发育与高风险自闭症谱系障碍婴儿的比较分析

研究前沿 | 视听协同发展在婴儿期语言习得中的作用:典型发育与高风险自闭症谱系障碍婴儿的比较分析

-

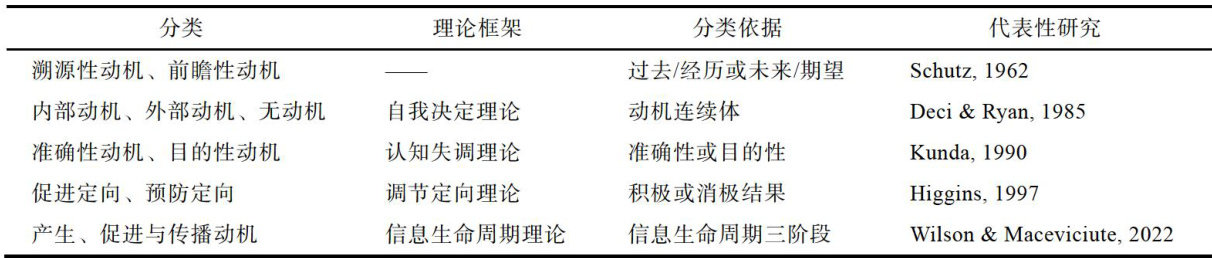

研究前沿 | 健康动机性推理的影响因素及其发生机制

研究前沿 | 健康动机性推理的影响因素及其发生机制

-

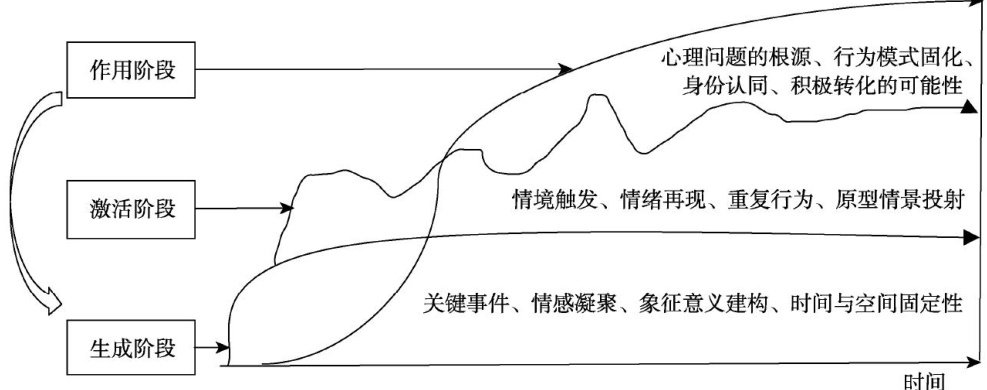

研究前沿 | 原型情景:心理传记疗法实践的关键理论节点

研究前沿 | 原型情景:心理传记疗法实践的关键理论节点

登录

登录