目录

快速导航-

访谈 | 移动互联网时代的阅读与观影

访谈 | 移动互联网时代的阅读与观影

-

访谈 | 谢飞年谱

访谈 | 谢飞年谱

-

访谈 | 谢飞导演的影视作品音像制品记相关图书年表

访谈 | 谢飞导演的影视作品音像制品记相关图书年表

-

文学关键词·AI写作 | 给AI一个沉默之吻

文学关键词·AI写作 | 给AI一个沉默之吻

-

文学关键词·AI写作 | AI时代的科幻、诗歌与呼吸

文学关键词·AI写作 | AI时代的科幻、诗歌与呼吸

-

文学关键词·AI写作 | AI时代,一次人诗互证的创作评论实践

文学关键词·AI写作 | AI时代,一次人诗互证的创作评论实践

-

文学关键词·AI写作 | 与AI共生:一名论文写作课教师的课堂改良计划

文学关键词·AI写作 | 与AI共生:一名论文写作课教师的课堂改良计划

-

文学关键词·AI写作 | 推想游戏:技术奇点下的人工智能与文学

文学关键词·AI写作 | 推想游戏:技术奇点下的人工智能与文学

-

北京来信 | 如何想象新时代的北京文学

北京来信 | 如何想象新时代的北京文学

-

北京来信 | 新北京作家群的写作向度、文本范型及文学史意义

北京来信 | 新北京作家群的写作向度、文本范型及文学史意义

-

北京来信 | 新北京写作:为一种常新的精神性文学

北京来信 | 新北京写作:为一种常新的精神性文学

-

北京来信 | 观察北京文学新状态的三种方式

北京来信 | 观察北京文学新状态的三种方式

-

多维经典 | 十五年来的中国 “非虚构”

多维经典 | 十五年来的中国 “非虚构”

-

多维经典 | 非虚构写作与当代中国社会感知的重构

多维经典 | 非虚构写作与当代中国社会感知的重构

-

多维经典 | 2010年代“非虚构'的文学场域与新闻场域

多维经典 | 2010年代“非虚构'的文学场域与新闻场域

-

作家批评 | 以极精致,直面存在之境

作家批评 | 以极精致,直面存在之境

-

文艺立交桥·莫言戏剧文学 | 莫言戏剧文学

文艺立交桥·莫言戏剧文学 | 莫言戏剧文学

-

文艺立交桥·莫言戏剧文学 | 莫言戏剧的多彩光谱

文艺立交桥·莫言戏剧文学 | 莫言戏剧的多彩光谱

-

文艺立交桥·莫言戏剧文学 | 现实关怀掩藏下的荒诞喜剧

文艺立交桥·莫言戏剧文学 | 现实关怀掩藏下的荒诞喜剧

-

文艺立交桥·莫言戏剧文学 | 《蛙》的小说及剧场想象北京师范大学戏剧公开课讲稿

文艺立交桥·莫言戏剧文学 | 《蛙》的小说及剧场想象北京师范大学戏剧公开课讲稿

-

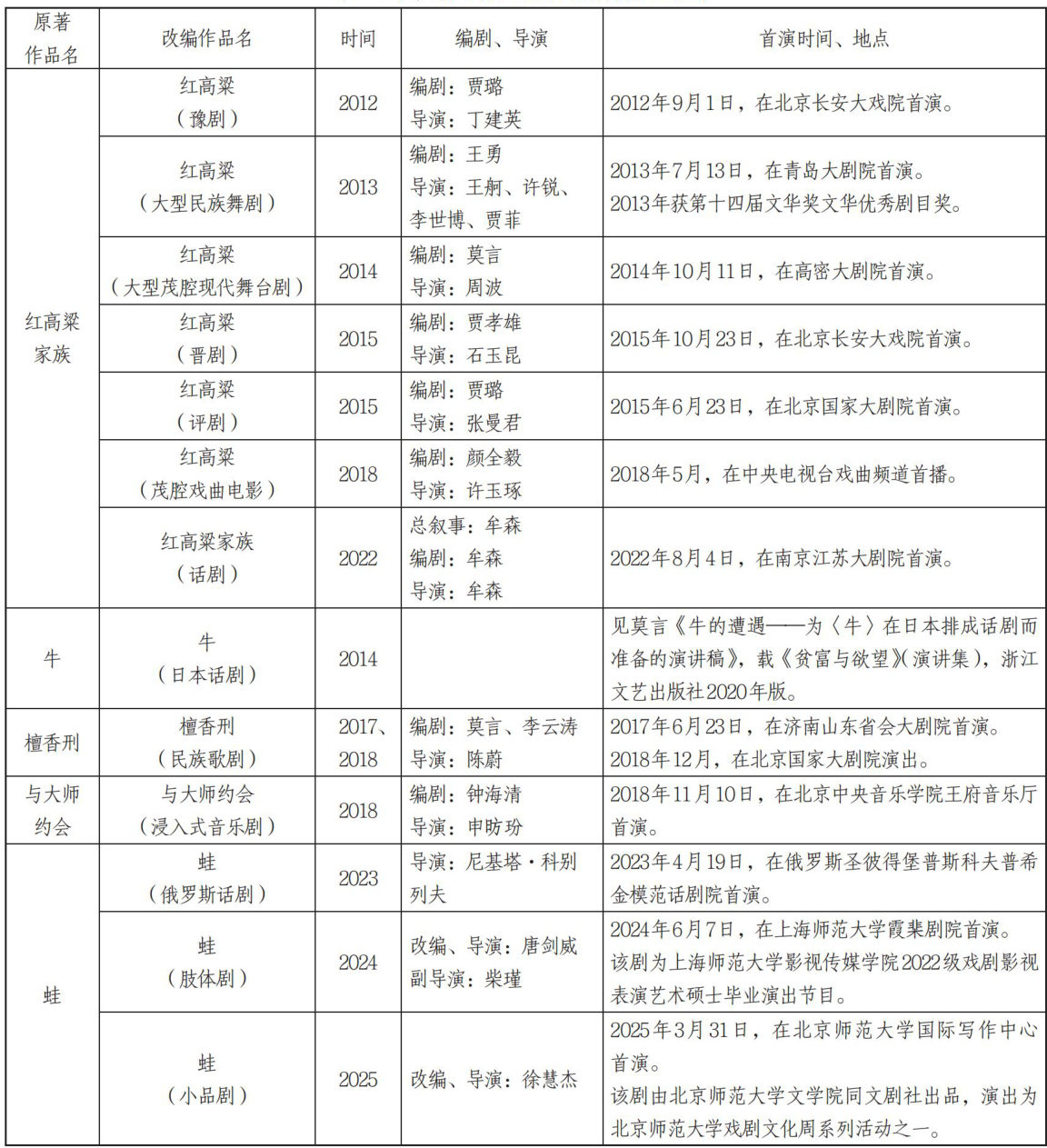

文艺立交桥·莫言戏剧文学 | 附录:莫言戏剧文学作品延迟版本

文艺立交桥·莫言戏剧文学 | 附录:莫言戏剧文学作品延迟版本

-

新学人·天下无侠 | 天下无侠:论武侠叙事的隐匿与流变

新学人·天下无侠 | 天下无侠:论武侠叙事的隐匿与流变

-

新学人·天下无侠 | 侠往何处去,剑从何处来

新学人·天下无侠 | 侠往何处去,剑从何处来

-

新学人·天下无侠 | 怪力乱神

新学人·天下无侠 | 怪力乱神

-

新学人·天下无侠 | 在游戏中寻找最后的武侠传统

新学人·天下无侠 | 在游戏中寻找最后的武侠传统

-

诗歌共时体·至尊性 | 至尊性

诗歌共时体·至尊性 | 至尊性

-

诗歌共时体·至尊性 | 致勒内·夏尔的信: 论作家的不兼容性

诗歌共时体·至尊性 | 致勒内·夏尔的信: 论作家的不兼容性

-

诗歌共时体·至尊性 | 散文的物质与诗的物质

诗歌共时体·至尊性 | 散文的物质与诗的物质

-

书与山河 | 《长大的他们》:“大龄星孩返回地球问题的“镜”与“灯”

书与山河 | 《长大的他们》:“大龄星孩返回地球问题的“镜”与“灯”

-

书与山河 | 在理论与历史的经纬中锚定未来

书与山河 | 在理论与历史的经纬中锚定未来

-

书与山河 | 乡土变迁视域下的文化困境、生命探寻与精神突围

书与山河 | 乡土变迁视域下的文化困境、生命探寻与精神突围

-

书与山河 | “香炉”与“相机”

书与山河 | “香炉”与“相机”

-

艺术场·科幻与艺术 | 科幻与造化

艺术场·科幻与艺术 | 科幻与造化

-

艺术场·科幻与艺术 | 科幻与科幻艺术的启蒙时代

艺术场·科幻与艺术 | 科幻与科幻艺术的启蒙时代

-

艺术场·科幻与艺术 | 在世天堂与感官拼贴

艺术场·科幻与艺术 | 在世天堂与感官拼贴

-

艺术场·科幻与艺术 | 莱娅与叶文洁:跨媒介改编的女性主义演化

艺术场·科幻与艺术 | 莱娅与叶文洁:跨媒介改编的女性主义演化

登录

登录