目录

快速导航-

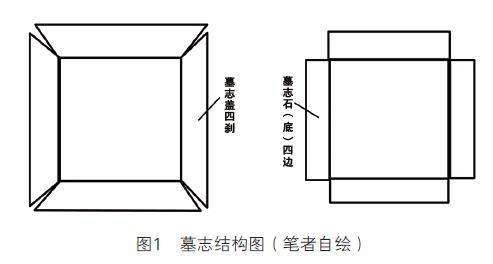

文物赏鉴 | 隋唐墓志十二辰纹的图式构成分析

文物赏鉴 | 隋唐墓志十二辰纹的图式构成分析

-

文物赏鉴 | 山东地区出土单尊立佛的风格与源流研究

文物赏鉴 | 山东地区出土单尊立佛的风格与源流研究

-

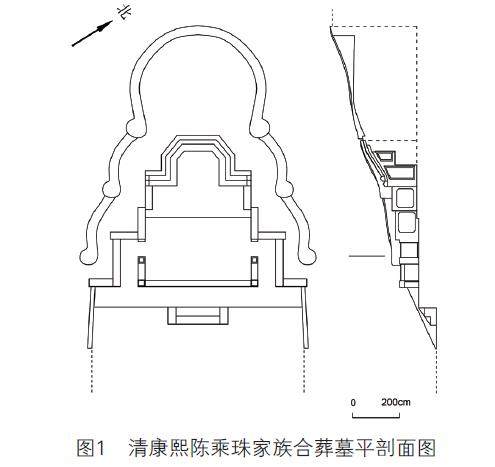

文物赏鉴 | 福州地区清代墓葬地上建筑调查研究

文物赏鉴 | 福州地区清代墓葬地上建筑调查研究

-

文物保护 | 国保单位胡里山炮台维修项目探究之一

文物保护 | 国保单位胡里山炮台维修项目探究之一

-

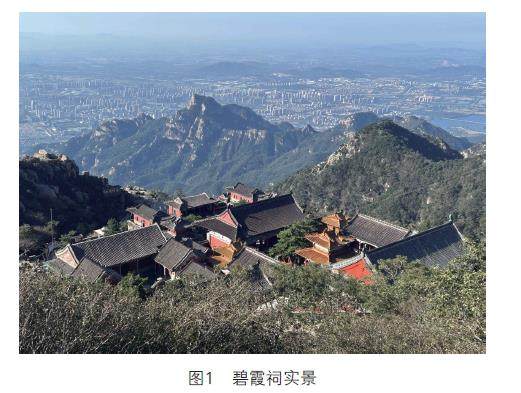

文物保护 | 泰山古建筑群的保护与修缮实践

文物保护 | 泰山古建筑群的保护与修缮实践

-

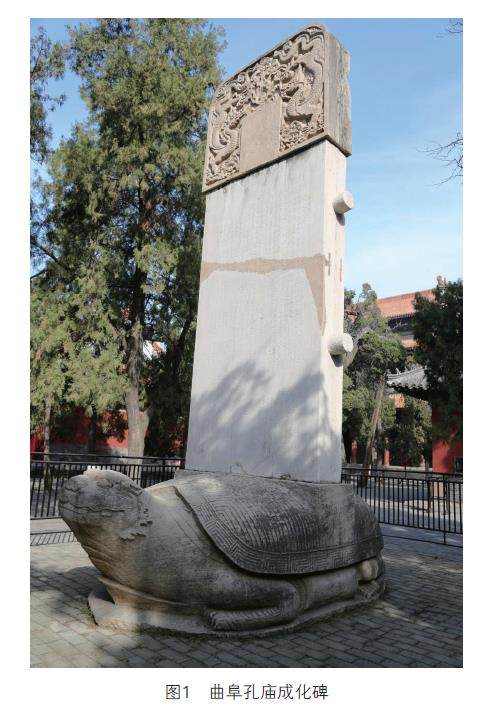

文物保护 | 曲阜碑刻资源专项调查与保护研究

文物保护 | 曲阜碑刻资源专项调查与保护研究

-

文物保护 | 地震带上博物馆的预防性保护研究

文物保护 | 地震带上博物馆的预防性保护研究

-

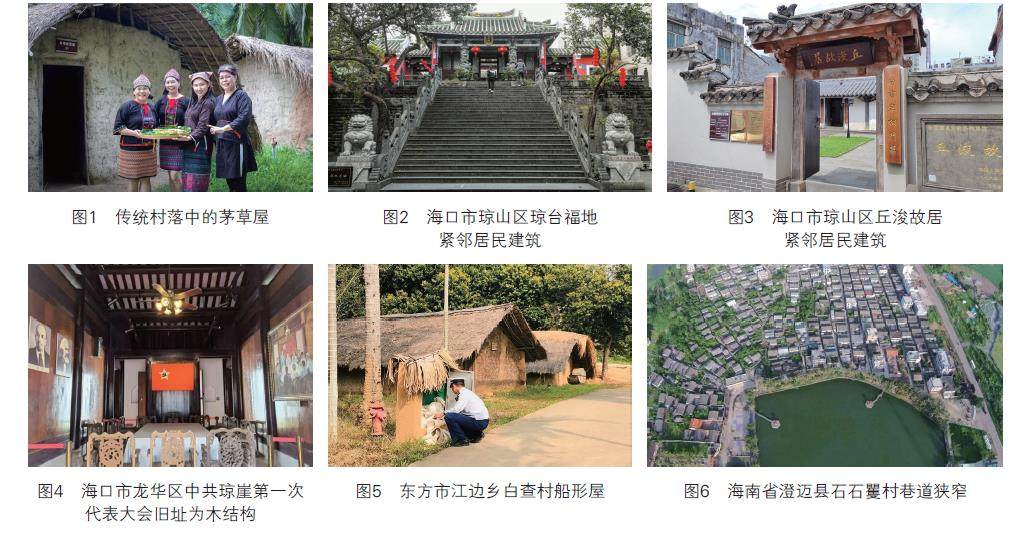

文物保护 | 海南文物古建筑及传统村落防火对策研究

文物保护 | 海南文物古建筑及传统村落防火对策研究

-

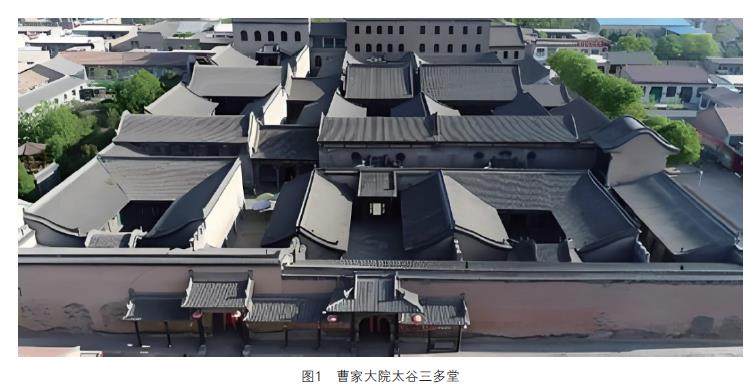

文物保护 | 基于元宇宙形态的晋商大院数字化保护研究

文物保护 | 基于元宇宙形态的晋商大院数字化保护研究

-

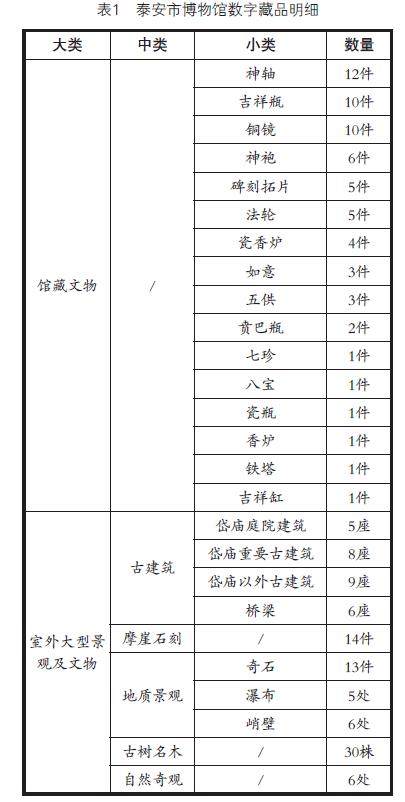

博物馆学 | 泰安市博物馆数字藏品管理及商业化道路探究

博物馆学 | 泰安市博物馆数字藏品管理及商业化道路探究

-

博物馆学 | 数字技术和博物馆社会教育的融合发展新探

博物馆学 | 数字技术和博物馆社会教育的融合发展新探

-

博物馆学 | 浅谈博物馆语音导览

博物馆学 | 浅谈博物馆语音导览

-

博物馆学 | 关于在临展体系中营造沉浸式数字体验的实践

博物馆学 | 关于在临展体系中营造沉浸式数字体验的实践

-

博物馆学 | 浅析“双减”背景下博物馆儿童教育

博物馆学 | 浅析“双减”背景下博物馆儿童教育

-

博物馆学 | 初探县级博物馆的发展瓶颈及破局之策

博物馆学 | 初探县级博物馆的发展瓶颈及破局之策

-

博物馆学 | 数字赋能:智慧博物馆建设中沉浸式体验空间的综合营造路径

博物馆学 | 数字赋能:智慧博物馆建设中沉浸式体验空间的综合营造路径

-

博物馆学 | 中小博物馆改陈实践与思考:以阿拉善博物馆“大漠史刻·东西互鉴

博物馆学 | 中小博物馆改陈实践与思考:以阿拉善博物馆“大漠史刻·东西互鉴

-

博物馆学 | 新时代背景下博物馆人才培养现状及优化路径

博物馆学 | 新时代背景下博物馆人才培养现状及优化路径

-

博物馆学 | 高校农博馆传承农耕文化的路径探讨

博物馆学 | 高校农博馆传承农耕文化的路径探讨

-

博物馆学 | 简析数字化技术在纪念馆中的应用

博物馆学 | 简析数字化技术在纪念馆中的应用

-

博物馆学 | 传播学视域下革命纪念馆红色研学的多维价值与创新路径

博物馆学 | 传播学视域下革命纪念馆红色研学的多维价值与创新路径

-

博物馆学 | 革命历史类博物馆陈列展览数字化建设路径

博物馆学 | 革命历史类博物馆陈列展览数字化建设路径

-

博物馆学 | 深圳美术馆新馆信息化工程实施路径探究

博物馆学 | 深圳美术馆新馆信息化工程实施路径探究

-

博物馆学 | 博物馆文创产品自助售货模式中的符号消费研究

博物馆学 | 博物馆文创产品自助售货模式中的符号消费研究

-

博物馆学 | 博物馆讲解员讲好文物故事的实践探索

博物馆学 | 博物馆讲解员讲好文物故事的实践探索

-

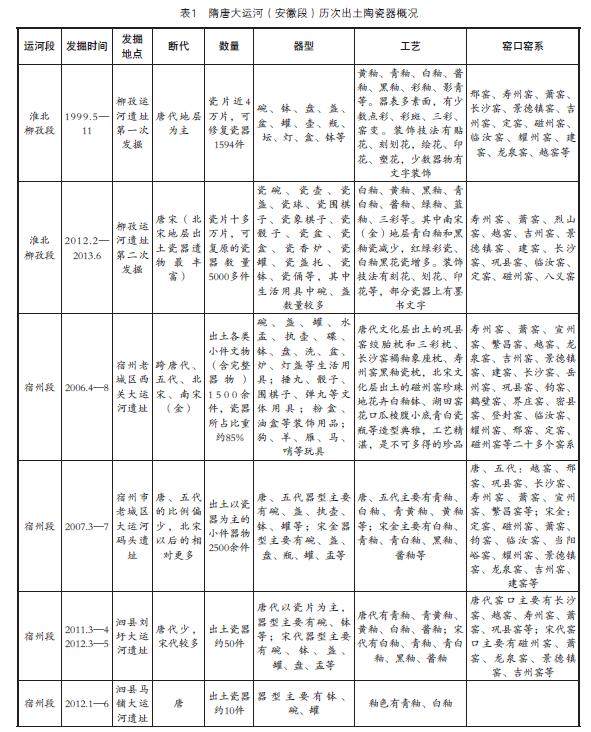

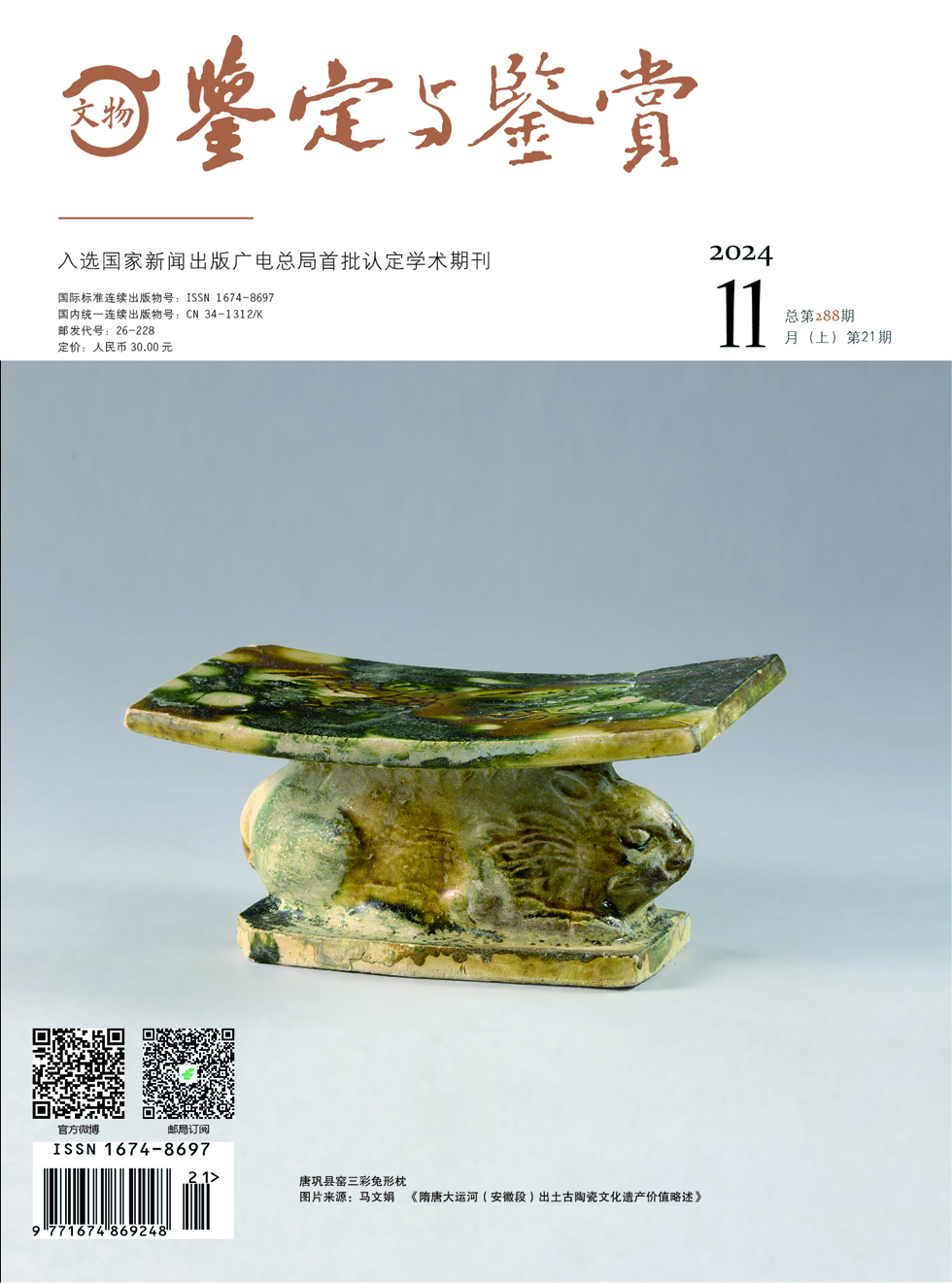

学术研究 | 隋唐大运河(安徽段)出土古陶瓷文化遗产价值略述

学术研究 | 隋唐大运河(安徽段)出土古陶瓷文化遗产价值略述

-

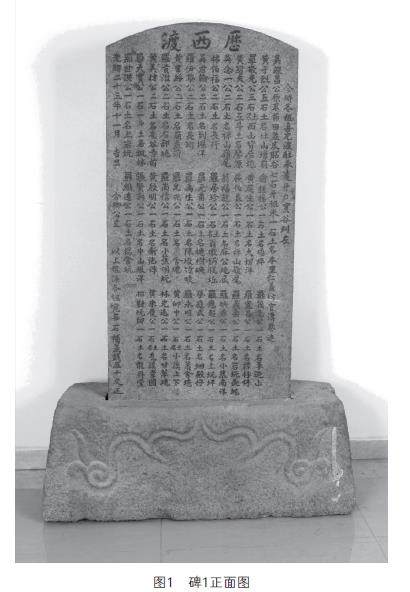

学术研究 | 三明历西渡初探

学术研究 | 三明历西渡初探

-

学术研究 | 江宁曹家奏折中所见之清代织造生产管理

学术研究 | 江宁曹家奏折中所见之清代织造生产管理

-

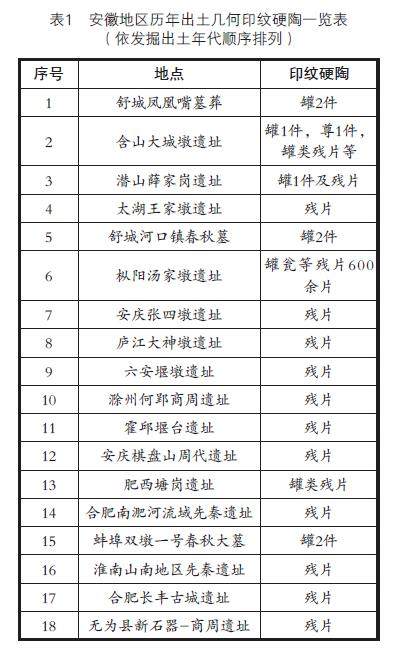

学术研究 | 安徽江淮地区几何印纹硬陶的年代与性质

学术研究 | 安徽江淮地区几何印纹硬陶的年代与性质

-

学术研究 | “两创”视域下的齐鲁望族文化研究

学术研究 | “两创”视域下的齐鲁望族文化研究

-

学术研究 | 考古文博类纪录片《不止考古·我与三星堆》的创新表达

学术研究 | 考古文博类纪录片《不止考古·我与三星堆》的创新表达

-

学术研究 | 壁画中的叙事与象征

学术研究 | 壁画中的叙事与象征

-

学术研究 | 交融与风尚:元代香药的使用与药食文化探析

学术研究 | 交融与风尚:元代香药的使用与药食文化探析

-

学术研究 | 商末周初兽面纹铜觯的考古发现及其历史价值评析

学术研究 | 商末周初兽面纹铜觯的考古发现及其历史价值评析

-

学术研究 | 论魏晋南北朝文化在高句丽壁画中的体现

学术研究 | 论魏晋南北朝文化在高句丽壁画中的体现

-

学术研究 | 玉汝于成

学术研究 | 玉汝于成

-

文化遗产 | 北京香山寺的价值阐释与保护利用研究

文化遗产 | 北京香山寺的价值阐释与保护利用研究

-

文化遗产 | 非物质文化遗产的数字化传播与发展研究

文化遗产 | 非物质文化遗产的数字化传播与发展研究

-

文化遗产 | 汉代四川乐山崖墓画像的展示与利用

文化遗产 | 汉代四川乐山崖墓画像的展示与利用

-

文化遗产 | 基于地区文化特色的文物资源活化利用模式探析

文化遗产 | 基于地区文化特色的文物资源活化利用模式探析

-

文化遗产 | 区域红色文化资源在初中历史教学中的运用

文化遗产 | 区域红色文化资源在初中历史教学中的运用

-

文化遗产 | 河南传统彩塑“泥泥狗”的美学特征研究

文化遗产 | 河南传统彩塑“泥泥狗”的美学特征研究

-

资讯 | 河南永城王庄遗址考古发掘取得重要新收获

资讯 | 河南永城王庄遗址考古发掘取得重要新收获

过往期刊

更多-

文物鉴定与鉴赏

2024年24期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年23期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年22期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年21期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年20期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年19期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年18期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年17期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年16期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年15期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年14期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年13期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年12期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年11期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年10期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年09期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年08期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年07期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年06期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年05期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年04期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年03期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年02期 -

文物鉴定与鉴赏

2024年01期

登录

登录